Gennaio 2025 è stato il mese più caldo di sempre. E la cosa più triste? Non ci stupisce più

Gennaio 2025 resterà negli annali come il mese che ha segnato un ulteriore, allarmante incremento delle temperature globali. Malgrado la presenza di La Niña sul Pacifico, fenomeno solitamente associato a un temporaneo raffreddamento su scala planetaria, i termometri hanno continuato a segnare valori anomali in diverse regioni della Terra. I dati forniti da Copernicus, il...

Gennaio 2025 resterà negli annali come il mese che ha segnato un ulteriore, allarmante incremento delle temperature globali.

Malgrado la presenza di La Niña sul Pacifico, fenomeno solitamente associato a un temporaneo raffreddamento su scala planetaria, i termometri hanno continuato a segnare valori anomali in diverse regioni della Terra. I dati forniti da Copernicus, il programma di osservazione satellitare dell’Unione Europea, rivelano infatti che nel primo mese del 2025 la temperatura media dell’aria in superficie è arrivata a 13,23 °C, collocandosi ben 0,79 °C sopra la media di gennaio del periodo 1991-2020.

Un mese “sorprendente” secondo Copernicus

Secondo i bollettini del Copernicus Climate Change Service (C3S), l’incremento registrato non è un episodio isolato:

Gennaio 2025 è un altro mese sorprendente, che continua le temperature record osservate negli ultimi due anni, nonostante lo sviluppo delle condizioni di La Niña nel Pacifico tropicale e il loro temporaneo effetto di raffreddamento sulle temperature globali. Copernicus continuerà a monitorare attentamente le temperature oceaniche e la loro influenza sul nostro clima in evoluzione per tutto il 2025.

Queste parole di Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima presso l’ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), evidenziano la portata straordinaria di questo nuovo picco termico.

I dati raccontano che gennaio 2025 è stato di 1,75 °C più caldo rispetto al livello preindustriale, e rappresenta il 18° mese degli ultimi diciannove in cui la temperatura media globale dell’aria in superficie ha superato la soglia simbolica di +1,5 °C rispetto alle medie tra il 1850 e il 1900. Sebbene alcuni set di dati diversi da ERA5 (il sistema di rianalisi atmosferica utilizzato da Copernicus) possano mostrare differenze di qualche decimo di grado, il trend generale rimane inequivocabile: il Pianeta sta scaldandosi a ritmo sostenuto.

Allarme in Europa (e oltre)

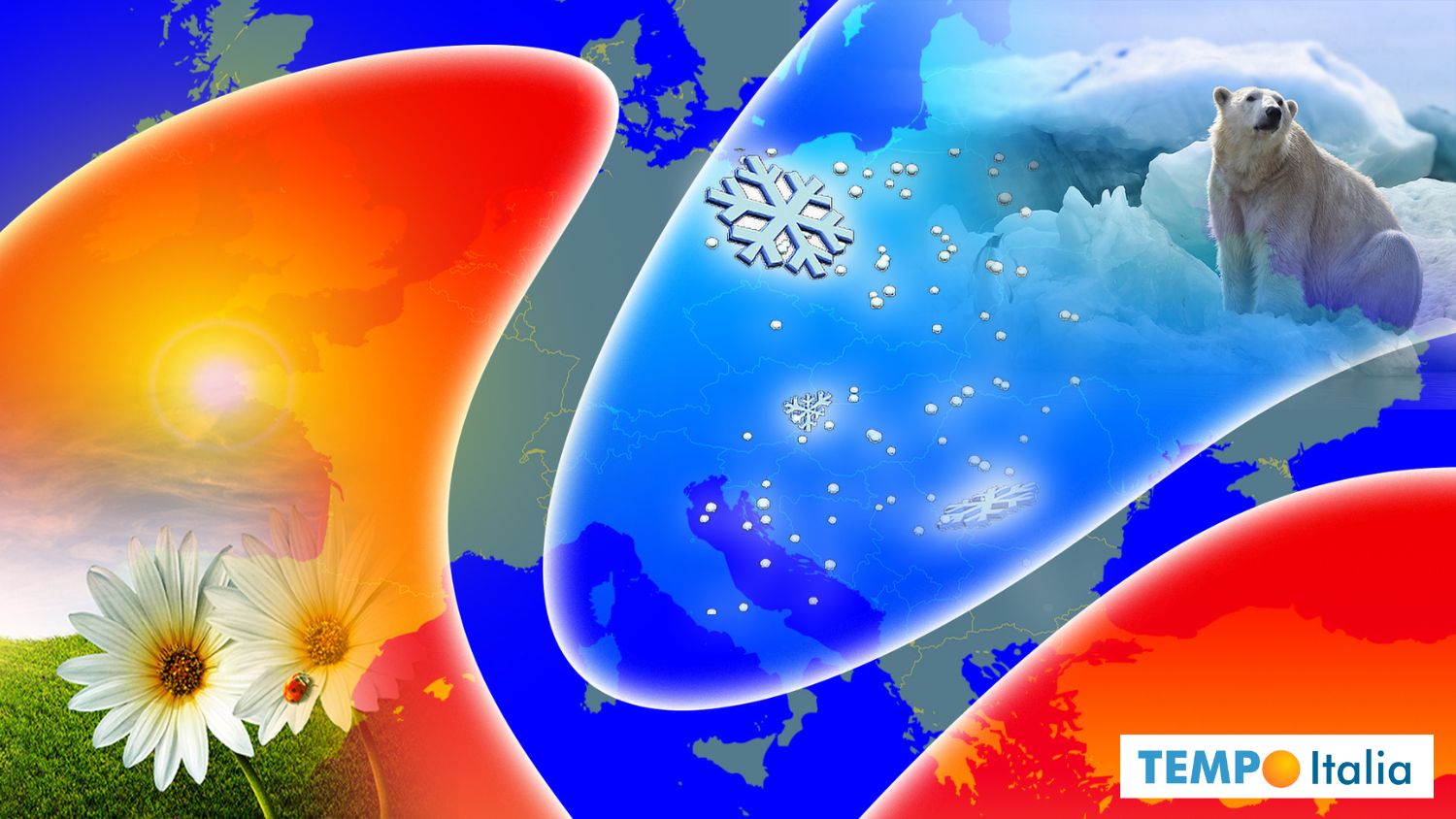

A livello europeo, la temperatura media registrata nel mese di gennaio 2025 è stata di 1,80 °C, vale a dire 2,51 °C al di sopra della media riferita al trentennio 1991-2020. Si tratta del secondo gennaio più caldo mai documentato in Europa, dopo quello del 2020 (che segnò +2,64 °C). In particolare, il clima è risultato nettamente più mite nell’Europa meridionale e orientale, compresa la Russia occidentale.

Fuori dal perimetro europeo, le anomalie più rilevanti si sono registrate in alcune aree dell’Alaska, del Canada nord-orientale e nord-occidentale, nonché in Siberia. Anche ampie zone del Sud America, buona parte del continente africano, l’Australia e alcune sezioni dell’Antartide hanno sperimentato condizioni più calde della norma.

La Niña “in stallo” e l’influenza degli oceani

Gli studiosi sottolineano come la presenza di La Niña avrebbe potuto (e dovuto) offrire una sorta di “pausa” al riscaldamento globale, grazie al tipico raffreddamento delle acque superficiali nel Pacifico centrale ed equatoriale. Tuttavia, i dati Copernicus indicano un potenziale “rallentamento o arresto” dello sviluppo pieno di La Niña, con la possibilità concreta che entro marzo 2025 queste condizioni si dissolvano del tutto.

A preoccupare è anche la temperatura della superficie del mare (Sea Surface Temperature, SST): a gennaio 2025 il dato medio tra i 60° di latitudine Sud e i 60° di latitudine Nord è stato di 20,78 °C, secondo valore più alto mai registrato per questo mese (superato solo dal gennaio 2024). Se nelle aree centrali del Pacifico equatoriale le temperature marine si mantengono lievemente inferiori alla media, in molte altre parti dell’oceano esse restano eccezionalmente elevate, sostenendo il trend di riscaldamento atmosferico.

Su scala mondiale, gli oceani funzionano da gigantesche “spugne termiche” che assorbono gran parte del calore in eccesso dovuto all’aumento dei gas serra. Ma quando l’acqua raggiunge temperature già di per sé alte, la sua capacità di immagazzinare ulteriore calore ne risulta ridotta, amplificando gli effetti del surriscaldamento terrestre.

I dati sulle precipitazioni: inondazioni e siccità

Oltre alle temperature da record, il mese di gennaio 2025 ha visto condizioni meteorologiche estreme in diverse regioni. In base alle rilevazioni di Copernicus, gran parte dell’Europa occidentale (Italia compresa), della Scandinavia e dei Paesi baltici ha registrato precipitazioni superiori alla media, con piogge intense che hanno provocato inondazioni e disagi locali. Al polo opposto, l’Irlanda settentrionale, la Spagna orientale e l’area a nord del Mar Nero hanno affrontato un mese più secco del normale.

Al di fuori dell’Europa, le precipitazioni sono risultate eccezionalmente abbondanti in Alaska, Canada e in alcune zone della Russia centrale e orientale, causando alluvioni con pesanti danni alle infrastrutture. Situazioni allarmanti si sono verificate anche in Australia orientale, in parte dell’Africa sudorientale e nel Brasile meridionale. Al contrario, una marcata scarsità di piogge ha colpito il sud-ovest degli Stati Uniti, il nord del Messico e vaste regioni dell’Africa settentrionale, del Medio Oriente e dell’Asia centrale. Aree come l’Australia occidentale o i settori meridionali del Sud America hanno vissuto un periodo di siccità più pronunciato rispetto alla media, mettendo a dura prova risorse idriche e agricoltura.

Fusione del ghiaccio marino: nuovo record nell’Artico

Un altro dato significativo riguarda il progressivo arretramento dei ghiacci polari. Nel mese di gennaio 2025, l’estensione del ghiaccio marino artico è stata la più bassa mai registrata insieme a gennaio 2018, segnando un calo del 6% rispetto alla media di riferimento. Le concentrazioni di ghiaccio sono risultate nettamente al di sotto dei valori storici in aree come la baia di Hudson, il mare del Labrador e alcune parti del mare di Barents settentrionale.

Discorso a parte merita l’Antartide, dove l’estensione del ghiaccio marino è stata inferiore di circa il 5% rispetto alla media del periodo di riferimento, un valore che, pur rimanendo lontano dai minimi record di alcuni anni recenti, indica comunque una tendenza alla contrazione. Nella regione antartica, si sono registrate concentrazioni di ghiaccio superiori alla media nel mare di Amundsen, mentre altrove la situazione appare variegata, con zone in cui le anomalie positive e negative si alternano in modo disomogeneo.

Se la soglia dei +1,5 °C rispetto all’era preindustriale è stata ripetutamente oltrepassata in questi ultimi mesi, gli esperti ricordano che essa corrisponde a un limite di prudenza individuato nell’Accordo di Parigi del 2015, allo scopo di ridurre i rischi di catastrofi climatiche irreversibili. Ondate di calore, eventi meteorologici estremi e scioglimento dei ghiacci marini, sempre più frequenti, potrebbero divenire la normalità in uno scenario in cui la crescita delle temperature non sembra arrestarsi.

Uno sguardo al futuro

Con il mese di febbraio ormai passato e i nuovi rilevamenti in arrivo, sarà fondamentale capire se l’effetto de La Niña svanirà del tutto e se emergeranno condizioni neutre o persino un ritorno a El Niño, scenario che comporterebbe ulteriore riscaldamento. La comunità scientifica, intanto, prosegue con attenzione il monitoraggio, incrociando i dati di Copernicus con quelli di altri istituti, tra cui NOAA e NASA.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

- Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

- Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche:

/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/06/4094722-83032104-310-310.png)

/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/06/4094694-83031544-310-310.jpg)

/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/06/4094732-83032304-310-310.png)

/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/06/4094714-83031944-310-310.jpg)