Anastasi, UniPi: «Innovarsi o sparire: la sfida per le università»

La transizione digitale trasforma le università italiane: l’integrazione delle tecnologie nei processi accademici ridisegna il panorama dell’istruzione superiore. «La digitalizzazione non è solo una questione tecnica, ma una rivoluzione culturale che coinvolge studenti, docenti e personale amministrativo», dice il Professor Giuseppe Anastasi, Delegato per la transizione digitale dell’Università di Pisa. Un’università digitale è possibile Quali […] L'articolo Anastasi, UniPi: «Innovarsi o sparire: la sfida per le università» proviene da ilBollettino.

La transizione digitale trasforma le università italiane: l’integrazione delle tecnologie nei processi accademici ridisegna il panorama dell’istruzione superiore.

«La digitalizzazione non è solo una questione tecnica, ma una rivoluzione culturale che coinvolge studenti, docenti e personale amministrativo», dice il Professor Giuseppe Anastasi, Delegato per la transizione digitale dell’Università di Pisa.

Un’università digitale è possibile

Quali sono gli aspetti fondamentali che definiscono una università digitalizzata?

«Direi che si caratterizza per l’utilizzo delle tecnologie digitali nei vari ambiti di attività. In primo luogo, in campo amministrativo, con il rinnovamento dei servizi che sono alla base del funzionamento dell’ateneo, ma anche nella didattica e nella ricerca. Nel settore amministrativo, le tecnologie digitali permettono, fra le altre cose, la gestione automatica delle iscrizioni, l’accesso ai servizi da remoto, la registrazione digitale degli esami, la consultazione del proprio stato di carriera.

Nella nostra università, ad esempio, abbiamo realizzato un portale chiamato “Agenda Didattica”, che permette a ciascun studente un accesso personalizzato a tutte le informazioni e ai servizi. I fuori sede possono visualizzare anche informazioni relative all’accesso ai servizi sanitari, mentre agli studenti con disabilità vengono fornite informazioni sui servizi speciali messi a loro disposizione dall’ateneo. Portali simili esistono anche per docenti e personale tecnico/amministrativo».

Le infrastrutture necessarie

Quali infrastrutture digitali sono indispensabili per un ateneo moderno?

«Ogni ateneo dovrebbe investire per garantire efficienza e innovazione per tutti gli utenti e una didattica di qualità per gli studenti. Nel nostro ateneo dal 2016 abbiamo realizzato un data center per supportare non solo i servizi amministrativi, ma anche la didattica e la ricerca.

Attualmente, è il data center accademico più grande in Italia. Inoltre, è anche molto efficiente dal punto di vista della sostenibilità, tanto che è stato classificato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) come “classe A” per la sua efficienza energetica e, per questo, viene definito Green Data Center. So che altri importanti atenei italiani stanno considerando la possibilità di creare dei propri data center e considerano il nostro come punto di riferimento.

Sempre nel nostro ateneo, negli anni passati abbiamo sviluppato una rete in fibra ottica che collega i 250 edifici accademici. Inoltre, tale infrastruttura collega alla rete GARR (Gestione Ampliamento Rete Ricerca, ndr) anche i principali enti dell’area di Pisa e Livorno, nonché tutte le scuole.

Infine, a Pisa, la stessa rete in fibra ottica collega al Comune, e quindi alla rete esterna, la Prefettura, il Tribunale, La procura della Repubblica, la Questura, il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, nonché l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (AOUP) e il Consorzio 4 Basso Valdarno».

I vantaggi per i docenti e gli studenti

In che modo questi cambiamenti stanno migliorando l’esperienza degli studenti e il lavoro dei docenti?

«Si trasforma gradualmente l’esperienza di entrambi, rendendo l’istruzione più accessibile e personalizzata. C’è ancora parecchio da fare perché questi obiettivi si realizzino pienamente, ma la strada è ormai segnata. Dal punto di vista degli studenti, l’accesso remoto ai servizi e alle risorse semplifica molto la vita.

Durante la pandemia, ha permesso il proseguimento delle attività accademiche, sostanzialmente senza interruzioni. Si è inoltre capito che alcuni strumenti, come le piattaforme per l’insegnamento a distanza, che già esistevano, ma non erano molto utilizzati, possono essere utili in alcune situazioni.

Certo, per le università la didattica in presenza resta la forma più efficace di insegnamento. Ma alcune attività, ad esempio la formazione post-laurea, vengono ormai svolte quasi completamente online. La didattica online può essere anche utile per raggiungere quelle persone che non possono permettersi di frequentare i corsi universitari in presenza (lavoratori, persone con limitazioni motorie o che per motivi economici non possono trasferirsi in una sede universitaria).

Infine, alcuni strumenti digitali, quali Realtà Aumentata e Virtuale, permettono di migliorare la qualità della didattica in certi settori e favorire l’interazione fra studenti e docenti. Stiamo andando verso una didattica sempre più personalizzata».

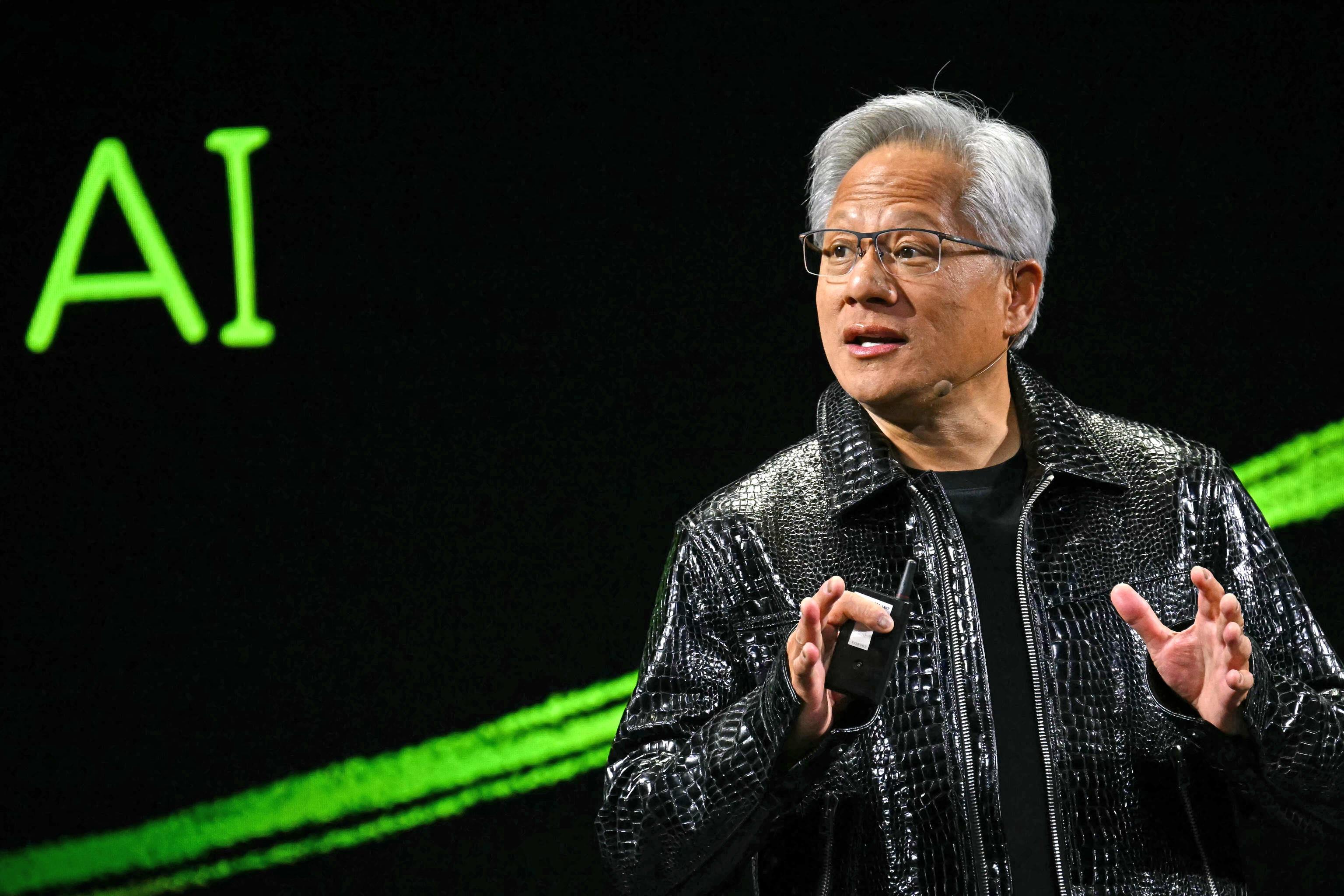

Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nelle Università

Qual è il ruolo dell’intelligenza artificiale?

«Ha uno spazio sempre più centrale nel contesto della digitalizzazione universitaria. Come al solito, faccio riferimento al nostro ateneo, ma penso che la situazione sia simile per altri. I nostri colleghi utilizzano intensamente strumenti di AI per le loro comuni attività di ricerca, ad esempio per analizzare dati o come supporto nella scrittura di articoli e report scientifici. E questo avviene non solo nel settore delle discipline STEM, ma ormai in tutti i settori.

Anche nella didattica si utilizzano sempre più strumenti basati sull’intelligenza artificiale: gli studenti, in particolare, li conoscono e li usano, spesso meglio dei docenti. Per questo, recentemente abbiamo attivato una serie periodica di incontri con i membri della comunità accademica, per presentare alcuni strumenti di AI e il loro potenziale uso nella didattica e nella ricerca, ma anche per condividere esperienze e scambiare opinioni.

Sono convinto che l’AI cambierà inevitabilmente il modo di fare didattica e di questo i docenti devono essere consapevoli. Infine, ormai da un paio di anni abbiamo cominciato a utilizzare l’intelligenza artificiale a supporto dei processi amministrativi. In particolare, a inizio 2024, abbiamo attivato – primi in Italia – Sibylla, un assistente testuale che risponde a domande sul regolamento delle missioni in svariate lingue. La cosa è decisamente utile, visto che abbiamo molti dottorandi e giovani ricercatori provenienti da Paesi esteri».

Le tecnologie chiave

Quali saranno le tecnologie chiave per il settore accademico nei prossimi cinque anni?

«È sempre molto difficile fare previsioni sul futuro: si rischia di essere facilmente smentiti dai fatti. Tuttavia, penso che si possa affermare senza particolari problemi che alcune tecnologie digitali, come l’AI o la Realtà Virtuale e Aumentata, avranno un grande impatto.

In particolare, penso che i sistemi di AI generativa, come ChatGPT, saranno sempre più utilizzati per la creazione automatizzata di contenuti educativi (quiz, esercizi, materiali didattici) e come assistenti intelligenti per supportare studenti e docenti nella ricerca e nella scrittura di articoli scientifici. Inoltre, l’interazione con questi assistenti non sarà più solo testuale ma anche vocale e visuale.

Sicuramente, il crescente utilizzo di tecnologie e servizi digitali renderà sempre più centrale il problema della sicurezza informatica. Anche grazie all’Intelligenza artificiale gli attacchi saranno sempre più frequenti e più sofisticati. A questo dobbiamo essere preparati e non sono sicuro che se ne abbia piena consapevolezza».

L’elemento critico per il futuro

La gestione burocratica dei fondi del PNRR sta rallentando l’implementazione di progetti in questo campo?

«È un elemento critico di tutti i progetti nel settore accademico, non solamente quelli relativi alla digitalizzazione. Sebbene il PNRR rappresenti un’opportunità senza precedenti per il sistema universitario italiano, le complessità burocratiche eccessive e spesso inutili rallentano i progressi e rischiano di limitare la portata e l’utilità dei risultati».

Come immagina l’università del futuro?

«Spero che riesca a utilizzare le tecnologie per facilitare l’accesso ai servizi, migliorare la qualità della didattica e favorire l’inclusione anche dei soggetti più deboli, senza però mai dimenticare che l’Università è prima di tutto una comunità di persone. L’auspicio è che il lato umano prevalga sempre su quello tecnologico».

L’importanza di collaborazioni esterne

Quanto è importante la collaborazione con aziende private o Startup?

«Queste partnership offrono competenze, risorse e soluzioni innovative che gli atenei, da soli, potrebbero non essere in grado di sviluppare con la stessa velocità ed efficacia. Allo stesso tempo, la digitalizzazione degli atenei è un processo molto ampio e profondo, che implica anche un cambio di mentalità di tutti i soggetti coinvolti: studenti e docenti, ma anche personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.

Come tale, non può essere lasciato a soggetti esterni, ma deve essere guidato dall’interno e coinvolgere tutti, mettendo al centro le persone che poi utilizzeranno i servizi digitali. Per questo, nel nostro ateneo abbiamo definito un piano di Trasformazione Digitale per i prossimi anni».

Gli accordi di successo con le università

Ci sono esempi di accordi di successo che hanno portato benefici tangibili alle università?

«Sì, ci sono molti esempi di questo tipo. Come Università di Pisa, abbiamo diverse collaborazioni. Rimanendo nell’ambito delle tecnologie digitali, siamo, per esempio, un Centro di Competenza di diverse aziende quali DELL, SonicWal, ecc.

Recentemente abbiamo attivato una collaborazione con OpenAI e siamo stati i primi in Italia ad adottare ufficialmente ChatGPT Edu, una versione progettata specificatamente per ambienti educativi. A tal proposito, abbiamo verificato che i nostri docenti e ricercatori usano ChatGPT (e altri strumenti di AI) nell’ambito delle loro attività didattiche e di ricerca con molta soddisfazione».

L’equilibrio da mantenere

Come si può mantenere un equilibrio tra l’uso della tecnologia e la preservazione dei valori umani nelle università?

«Non solo nelle università, questa in generale è una sfida cruciale, in un contesto sempre più digitalizzato. Dobbiamo fare in modo che l’innovazione tecnologica supporti, e non comprometta, i principi fondamentali della didattica, della ricerca e delle relazioni umane.

Come dicevo prima, occorre impegnarsi per preservare il concetto di Università come Comunità di persone. Per questo, è necessario mettere le persone al centro delle nostre attività di digitalizzazione, favorendo un approccio inclusivo, promuovendo un uso etico della tecnologia, salvaguardando la creatività e il pensiero critico e valorizzando le relazioni interpersonali.

È quello che stiamo cercando di fare con il Piano di Trasformazione Digitale e con altre attività di sensibilizzazione all’uso etico delle tecnologie digitali e di educazione alla cittadinanza digitale». ©

L'articolo Anastasi, UniPi: «Innovarsi o sparire: la sfida per le università» proviene da ilBollettino.

![La guida allo sport in tv oggi [sabato 1 febbraio] | Il Teleco-Slalom](https://www.loslalom.it/wp-content/uploads/2024/05/w3.jpg)

/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/01/31/4092599-82989644-310-310.jpg)

/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/01/31/4092630-82990264-310-310.jpg)

/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/01/31/4092602-82989704-310-310.jpg)