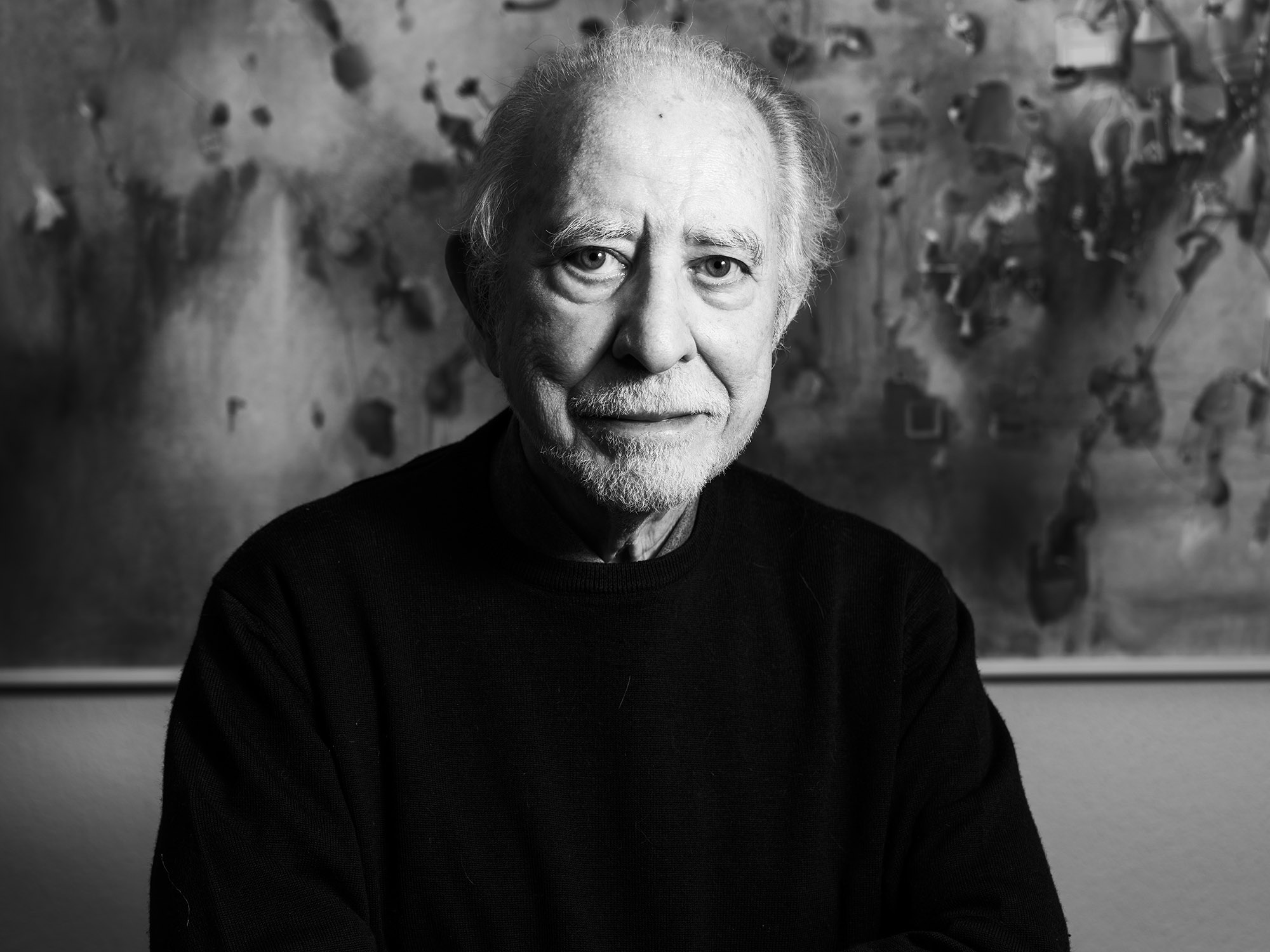

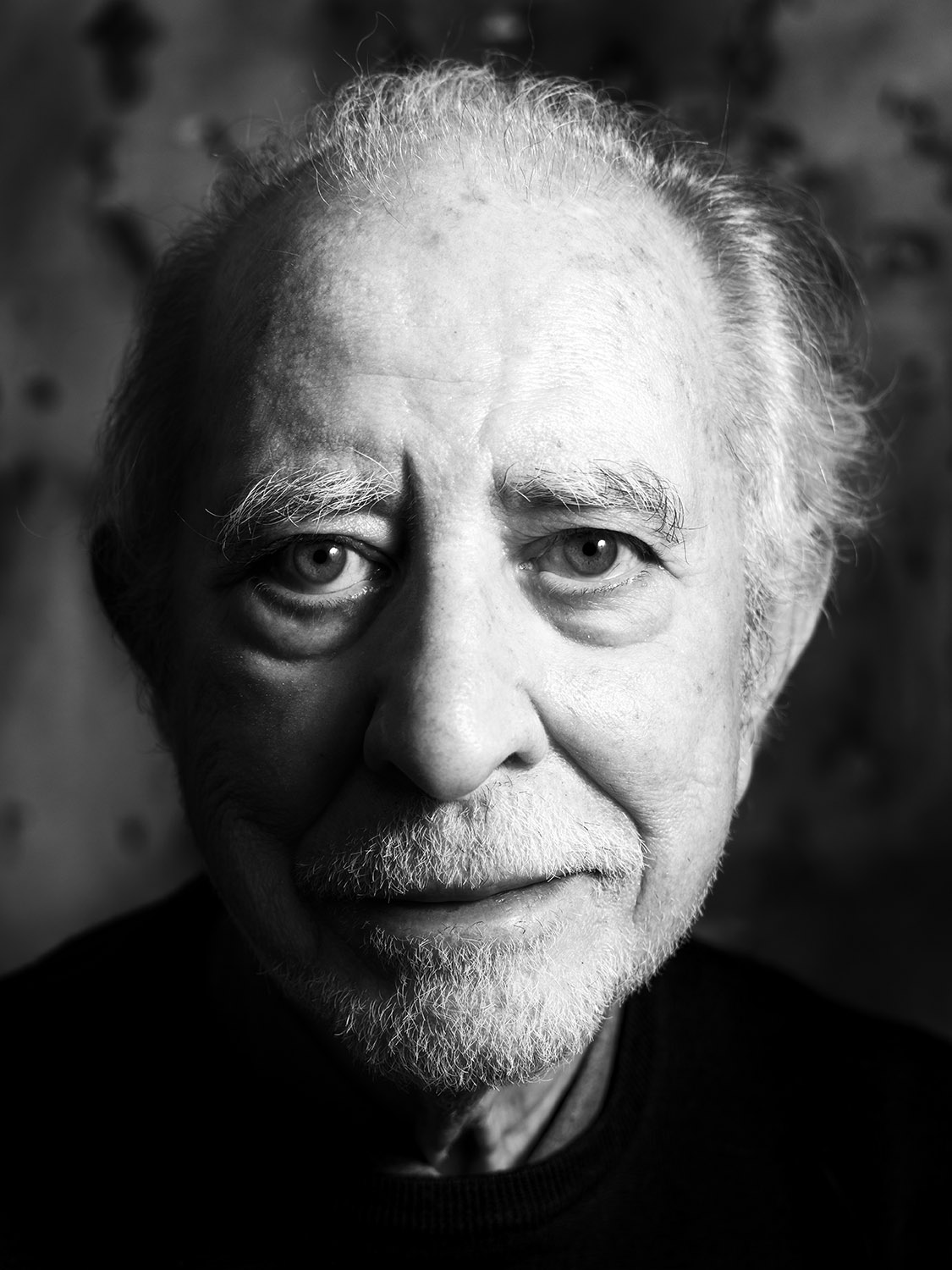

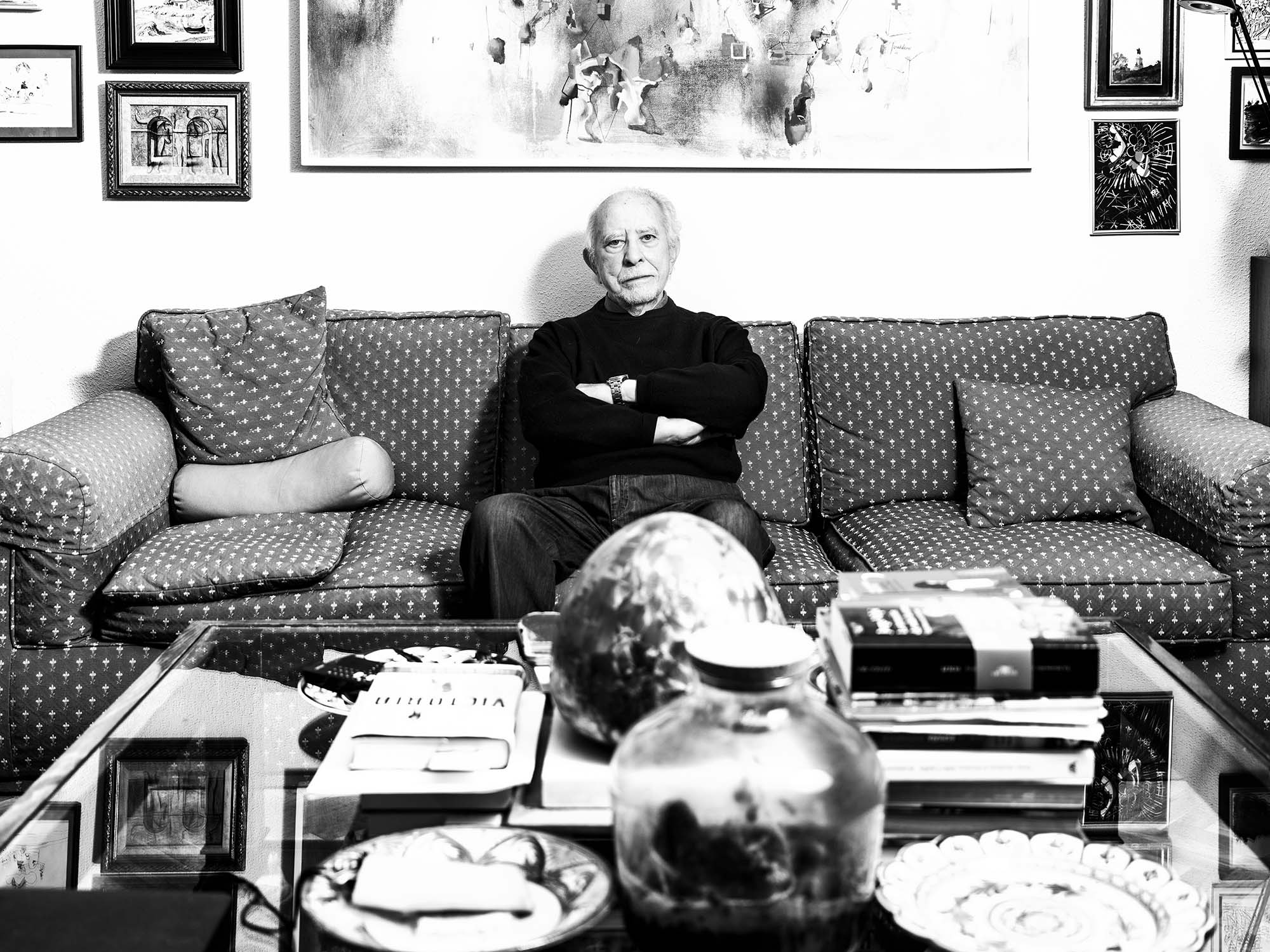

José María Merino: “La identidad es un concepto mal entendido”

A José María Merino, coruñés de nacimiento (1941), hijo adoptivo de León y residente en Madrid, le preocupa que, por el abuso de las nuevas tecnologías —IA, redes y derivados—, el ser humano se desprenda de la ficción, cosa inherente a la especie, y que, con el tiempo, las historias sean engullidas por el agujero negro del olvido, y que el sapiens involucione por idiota y se transforme en otra especie: el Homo insciens. La entrada José María Merino: “La identidad es un concepto mal entendido” aparece primero en Zenda.

A José María Merino, coruñés de nacimiento (1941), hijo adoptivo de León y residente en Madrid, le preocupa que, por el abuso de las nuevas tecnologías —IA, redes y derivados—, el ser humano se desprenda de la ficción, cosa inherente a la especie, y que, con el tiempo, las historias sean engullidas por el agujero negro del olvido, y que el sapiens involucione por idiota y se transforme en otra especie: el Homo insciens. Este miembro de la RAE, Premio Nacional de las Letras Españolas o Premio Nacional de Narrativa —etcétera, etcétera: sus galardones son casi tan numerosos como la descendencia de Abraham—, asegura que “muchos aspectos de la realidad, por no decir todos, podrían convertirse en cuentos o novelas”, y que “es la mirada de quien lo narra el factor determinante”.

En su último libro de relatos, Yo y yo en breve (Alfaguara, 2024), Merino hibrida con maestría y naturalidad la realidad y la ficción, y de él emanan algunos de los conceptos que centrifugan en su cabeza: la identidad, la tradición literaria, el horizonte translúcido del mundo nuevo, los acontecimientos imposibles y, sin embargo, reales, la conveniencia, cuando no urgencia, de reinventar las tres leyes de la robótica al ChatGPT y a sus primos hermanos. Zenda entrevista en el salón de su casa a un caballero iberista al que le horroriza Donald Trump.

*****

—Señor Merino, si yo le digo “filandón”, ¿usted qué me dice?

—Inmediatamente, vienen a mi cabeza las reuniones nocturnas de los inviernos que había en todas las comarcas leonesas. Cuando era muy niño, durante cuatro años o así, mi abuelo reunía a la familia, se cenaba y, después, había un largo filandón, porque la gente contaba historias, cuentos, poemas que no entendía… Era un coloquio profundo que mezclaba la ficción y la memoria.

—Un coloquio que usted ha promocionado.

—Cuando era director del Instituto Cervantes en Londres Juan Pedro Aparicio, Hemingway fue a hablar con él porque quería venir a España para hacer reuniones literarias. Y a él se le ocurrió. A nosotros nos encantaba reunirnos para leer cuentos y charlar. “¿Por qué no un filandón posmoderno?”. Desde entonces, fue un éxito. A veces somos tres, Luis Mateo Díez, Juan Pedro Aparicio y yo; a veces dos…, y charlamos sobre literatura, discutimos y de todo.

—¿La memoria ha pasado de moda?

—Eso me preocupa. Creo que estamos olvidando cosas importantes, cosas que estaban en nuestras costumbres y que han sido sustituidas por las nuevas tecnologías, que son interesantes en muchos aspectos, pero que pueden ser muy peligrosas. Sobre todo, en esto, para que la gente se reúna para charlar de lo que sea. En el caso literario, es fundamental. Por eso, cuando me invitan a un club de lectura, siempre, siempre digo sí. Es una manera de recuperar esa reunión colectiva, con la gente presente, no online. El otro día iba en un autobús y, delante de mí, había dos chavales jóvenes, cada uno con un móvil. Les pregunté: “¿Os estáis mandando wasap?”. “Sí, ¿qué pasa?”. “No, que como vais juntos, podríais ir hablando un poco…”. Estamos perdiendo la comunicación personal, que es fundamental: que alguien cuente, que alguien discuta, las tertulias…

—Y una sociedad sin memoria y una sociedad sin comunicación es…

—Creo que la ficción fue el primer elemento que empezó a mover nuestra inteligencia. Nosotros fuimos enriqueciendo el lenguaje cada vez más para explicar lo que nos rodeaba. Y, desde luego, la ficción forma parte de lo mismo. Inventamos la metafísica, los gigantes, las brujas, los trasgos…, porque era la manera de explicar la realidad. Eso es fundamental, ¡no podemos perder eso! Estamos perdiendo el movimiento cerebral dedicado a la memoria, a inventar cosas, a imaginar.

—¿Cree que llegará el día en que, como escribe en uno de sus cuentos, “no haya nada que contar, o mejor, que lo que se cuente ya no se construya con palabras”?

—Me preocupa que algo tan importante como la Inteligencia Artificial acabe sustituyendo la memoria. La memoria es fundamental: leer, escribir… Tengo una nietina a la que enseñaron a escribir con mayúsculas. Luego, por fin empezó con las minúsculas, y le decía: “Si es que escribir es un modo de dibujar. Si estás contando algo, lo estás dibujando de una manera diferente a una reproducción más gráfica”. No podemos perder eso. Eso es lo que nos hizo inteligentes.

—¿El futuro es del Homo insciens?

—Temo que vayamos al Homo insciens. Me preocupa que no haya habido una reunión de la ONU para decir: “Vamos a ver, la IA, ¿hasta dónde puede llegar?”. Hacer, por ejemplo, como con las Leyes de la Robótica de Isaac Asimov: “La IA no puede utilizarse para hacer daño al ser humano”. Eso debería ser un acuerdo inmediato. ¡Vete tú a saber lo que están haciendo con la IA! Por otra parte, es algo utilísimo y formidable. Todas las nuevas tecnologías son interesantísimas, pero pueden tener un reverso peligroso, y eso hay que controlarlo mundialmente.

—Cree que la IA, alguna vez, será plena.

—Sí, y que, cuando lo sea, no lo dirá. En eso no soy pesimista: la IA no tiene emociones, no es avariciosa ni envidiosa. Por tanto, tendrá sentido común. Eso sí, nos pondrá en nuestro sitio (risas). Yo, en los años 70/80, veía el futuro con más optimismo ahora. Y no digamos ahora con Donald Trump, rodeado por los grandes de todo este mundo cibernético… ¡Ha empezado a expulsar a los inmigrantes cuando EEUU se ha hecho con inmigrantes! No sé, no sé.

—¿Qué tal se lleva con su yo?

—Unas veces mejor que otras. Depende (risas).

—¿Acertaba Rimbaud cuando escribía que “Yo soy el otro”?

—Sí. Hay uno que predomina dentro de nosotros, pero, al menos, somos dos. Eso se ve cuando tenemos una duda profunda. Vemos, claramente, que dentro de nosotros se mueven muchas perspectivas: “No hagas esto”, “¿Cómo coño no lo voy a hacer?”. Somos multifacéticos. No somos de una pieza.

—¿La identidad es un concepto infravalorado, sobrevalorado o mal entendido?

—Creo que mal entendido. La identidad está mal entendida. Por ejemplo, el tema que tenemos en España con los separatismos. Oiga usted, ¡pero si la gracia de la identidad española es la diversidad! Es sorprendente lo poco que sabemos los españoles de nosotros mismos y de nuestro pasado. Lo primero que debería hacer España es establecer una razón fraternal con Portugal.

—¿Es iberista?

—Profundamente iberista. Nos convendría desde todos los puntos de vista, a las dos naciones. Y luego, la gracia española es que yo me voy a Andalucía y me tomo un pescaíto frito, y me voy a Gijón y me tomo una fabada… Los vinos, por ejemplo. Me gusta el vino tinto, aunque me dejan beber poco (risas). Cuando voy a cualquier sitio de España, me dicen: “¿Qué va a tomar: Ribera o Rioja?”. “¿Tienen aquí tinto?”. “Sí”. “Tráigame el del lugar”. Nunca me ha decepcionado. Nunca.

—Qué me va a decir a mí, que vengo de La Mancha…

—¡Por favor! ¡Con toda la uva que se han llevado los franceses de La Mancha! Este es el espacio del vino, telúricamente: por el espacio que ocupa en el planeta, por la temperatura… Todos los vinos españoles son buenos. Todos tienen matices, es sorprendente.

—Igual a los españoles nos pasa lo que a los vinos españoles: somos cojonudos, pero cuando sale alguno peleón, ojú.

—Cuidado, que civilizamos al Cariñena (risas).

—Vamos acabando con una perogrullada, señor Merino. ¿La ficción humaniza?

—Claro que sí. La ficción nos ha enseñado a ser lo que somos. En ella están el amor, la envidia, la lujuria, la avaricia… está todo en la ficción. Además, tenemos la suerte de ser un mamífero que sueña, como los perros y los gatos. Y esos sueños, creo, nos han ayudado mucho. Empezamos a tener lengua para intentar contar esos sueños que teníamos. El sueño se ha estudiado mucho, aunque ahora ya no existe. Es sorprendente cómo ya nadie habla de algo que fue tan importante para Freud o para Jung. Al principio, las ficciones podían ser absurdas. ¿Qué es la Vía Láctea? Pues, según una tribu africana, un puñado de ceniza que una muchacha, en la época menstrual, lanzó al cielo. “¡Ah, pues ya sabemos qué es la Vía Láctea!”. La ficción nos servía para explicar cosas que no podíamos explicar de otra manera. Recuerdo que, hace unos años, un pedófilo mató en el Sur a una niñita. Yo tenía que dar una charla al día siguiente y, en la charla, dije: “Miren, eso que ha sucedido es Caperucita Roja: ‘cuidado con el lobo’, ‘no te salgas del camino’…, esa niña es una Caperucita Roja a la que se ha comido el lobo”. La ficción es fundamental. Sin ella, no seríamos Homo sapiens.

—Escribe en Yo y yo en breve: “Muchas veces me pregunto dónde termina la realidad y comienza la ficción, aunque el notable desconocimiento de la literatura que nos rodea hace que la gente esté viviendo a menudo verdaderas realidades ficcionales sin saberlo…”. Cuénteme más, por favor.

—A mí me pasan cosas raras. Hay una frase de un profesor Souto…

—Uno de sus personajes ficticios clásicos.

—Así es. Souto dice: “La realidad no necesita ser verosímil”. Y es verdad. Lo que estamos viviendo ahora en el mundo, la pandemia, Ucrania, Palestina…, de pronto, en América votan ¡y sale Trump!, que empieza a tomar decisiones terribles… todo esto pertenece a la realidad, sorprendentemente. Muchas veces pienso que si escribo una novela y meto todo eso, la gente se preguntaría: “¿Pero qué está haciendo usted?”.

—En su relato “Suplantación”, se despierta transformado en su mujer, Mari Carmen, “en mi apariencia externa, aunque no en mis pensamientos, ni en la conciencia de mi verdadera identidad”. ¿Le gustaría despertarse transformado en alguien o algo en concreto, aunque sólo fuera por unas horas?

—¿Por qué no? En Robinson Crusoe, que es un personaje que me fascinó desde niño, en Tom Sawyer o en Sancho Panza.

—¿Y en qué no le gustaría despertarse transformado por nada del mundo?

—En Donald Trump. ¡Sería terrible! Si me miro en el espejo y veo a Donald Trump, me tiro por la ventana (risas).

—Va la última: ¿qué está escribiendo ahora?

—Una historia que parece un cuento. Hace veinte años, estaba escribiendo mis memorias viajeras, relacionadas con lo literario. No sé qué pasó, el caso es que me olvidé completamente de aquello. Tenía escritas ciento y pico páginas en un ordenador que tengo en una casita en Valdemorillo, en el campo. Un día, lo encendí y encontré un documento: “La oca”. Me dije: “¡Diablos, si estaba escribiendo esto y lo había olvidado!”. Lo he recuperado y estoy con ese libro.

La entrada José María Merino: “La identidad es un concepto mal entendido” aparece primero en Zenda.