Le “soft girl” rinunciano all’imperativo del lavoro dedicandosi alla casa, ma possono perché ricche

Tirarsi indietro, rinunciando a certe logiche imposte dal sistema, sembra essere oggi una delle poche risposte razionali e praticabili per cercare modi alternativi di vivere. Uno degli oneri che abbiamo iniziato a disertare di più, forse anche perché è tra i più opprimenti, è il lavoro. Mollare, soprattutto oggi, può rappresentare a tutti gli effetti un atto sovversivo. Per questo non può avvenire nei modi che alcuni trend social virali, come le “soft girl”, vogliono farci credere. L'articolo Le “soft girl” rinunciano all’imperativo del lavoro dedicandosi alla casa, ma possono perché ricche proviene da THE VISION.

Quelli che stiamo vivendo mi sembra siano sempre più tempi di diserzione. È come se questa parola del vocabolario militare, a lungo associata a un reato, oltre che a un atto di imperdonabile disonore, fosse stata modellata dal tempo e avesse assunto anche un altro significato, un po’ diverso. Tirarsi indietro, rinunciando a certe logiche imposte dal sistema in cui ci muoviamo, infatti, sembra essere oggi una delle poche risposte razionali e praticabili per scampare in qualche modo al disastro parasociale a cui stiamo assistendo, e per cercare da qui modi di vivere, o forse semplicemente di essere, alternativi. Non votare, non consumare, non fare figli, non lavorare, non esistere sui social: sono tutte scelte che, più o meno consapevolmente, ci rendono disertori di una realtà in cui non ci riconosciamo più. Ci troviamo così a esercitare una rivendicazione “in negativo”, che rendendoci irreperibili a richieste esterne a cui non vogliamo più dare seguito, o mettendo in pausa dinamiche della nostra vita che consideriamo sfinenti, insoddisfacenti, insensate, dà finalmente legittimità al nostro desiderio di mollare, di trovare evasione, tregua.

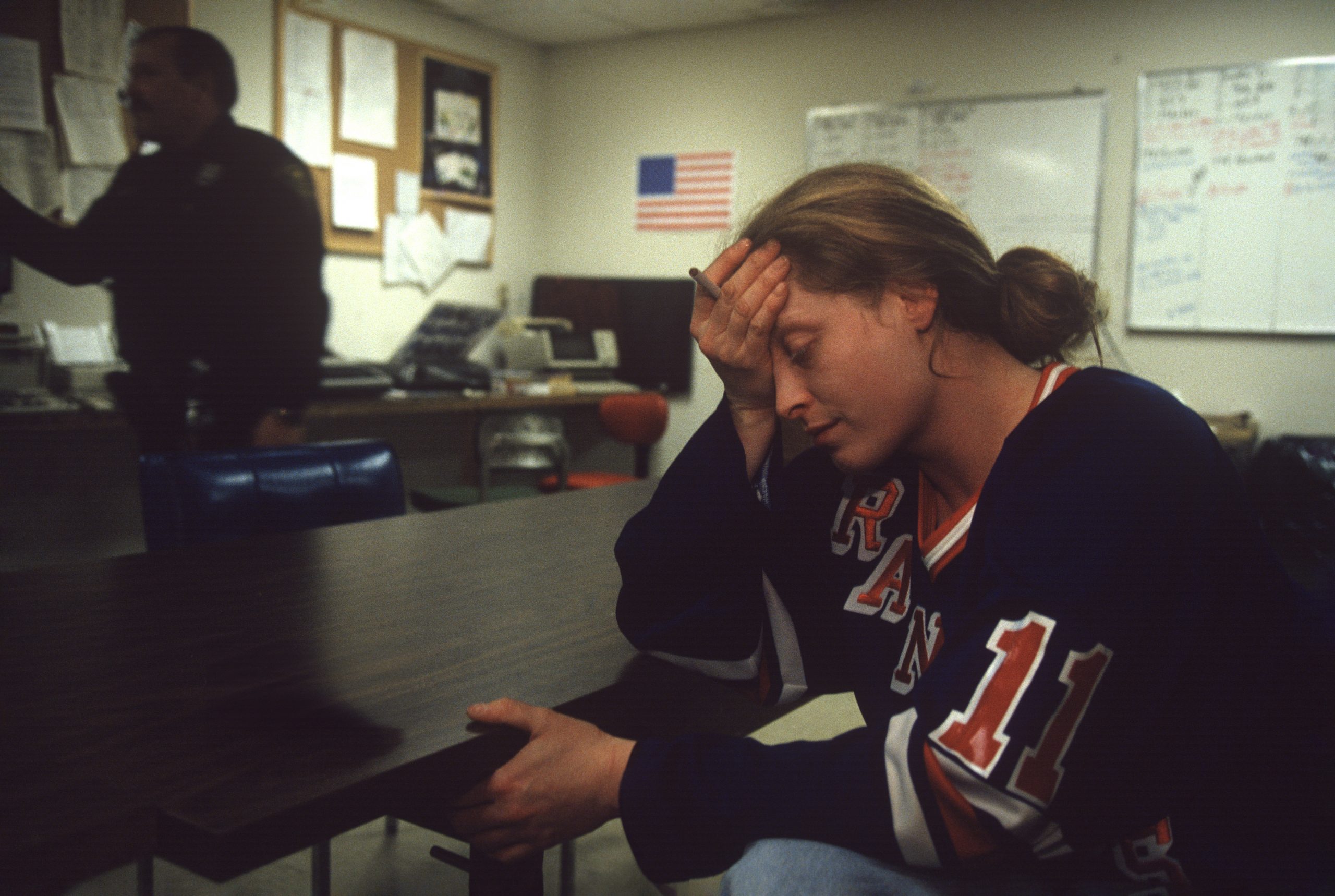

Uno degli oneri che abbiamo iniziato a disertare, forse anche perché è tra i più opprimenti e onnipresenti nella cultura capitalista, è il lavoro. Negli ultimi anni sono state numerose le tendenze che hanno in qualche modo messo in discussione la sua centralità, spingendo molti ad abbandonare il proprio impiego per concentrarsi su altri aspetti della propria vita. Prima è stato l’ormai noto quiet quitting: rifiutare gli straordinari non pagati, fare esattamente quanto richiesto dal contratto, niente di più. Poi sono arrivati i lazy job, impieghi ben pagati, svolti preferibilmente da remoto e con poco stress, che venivano celebrati su TikTok come una rivincita sul sistema. Ora, mentre il mondo del lavoro si polarizza tra chi insegue l’ossessione per una produttività estrema come risposta alla crisi, e chi sogna la settimana corta, è emersa una via ancora più radicale. Si tratta di quella praticata dalle soft girls, ovvero ragazze che rifiutano il mito aspirazionale della carriera e del guadagno decidendo di smettere di lavorare per potersi dedicare esclusivamente alla cura di sé, del partner e della famiglia.

Il fenomeno è certamente figlio di una profonda disillusione verso il mondo del lavoro, considerato un gioco al ribasso e truccato in partenza, soprattutto dalle generazioni più giovani; e di una conseguente rivalutazione di ciò che nella nostra vita facciamo per puro piacere, come atto di cura verso noi stessi e gli altri. Prima di arrivare alla coscienza occidentale tramite i social, infatti, il concetto di “Soft Life” ha avuto origine in una comunità di influencer nigeriani, che in un contesto di profonda crisi finanziaria del loro Paese proponevano una concezione di svago e benessere del tutto estranea al lusso, promuovendo uno stile di vita lento, comodo e attento a soddisfare tutti quei bisogni e piccoli desideri economicamente accessibili a cui spesso ci siamo abituati a rinunciare per mancanza di tempo. L’invito a vivere una “vita morbida”, in sostanza, puntava quindi a innescare una serie di rivoluzioni individuali, spingendo all’ascolto dei ritmi e delle inclinazioni personali di ognuno, senza lasciare che questi venissero accelerati o deformati dalle pressioni esterne che troppo spesso subiamo.

Le recenti evoluzioni del trend, per come si è affermato in Europa – e paradossalmente soprattutto in Svezia, dove soltanto qualche anno fa il governo utilizzava degli influencer “statali” proprio per spingere le donne a cercare lavoro – sembrano però essersi risolte in un’evasione fasulla, di sola facciata. Nel decidere di lasciare il lavoro e raccontare sui social le ragioni individuali e sistemiche alla base della propria scelta, infatti, non ci sarebbe nulla di male. Ma la maggior parte delle soft girls, sui propri profili, veicola messaggi ambigui sul piano della giustizia sociale, concentrandosi su un’idea di felicità e realizzazione personale strettamente legata al privilegio economico; e si pone in modo ingannevole rispetto al tema della performatività, che non viene rifiutata come dichiarato, ma solo spostata dal lavoro stipendiato al lavoro di cura – anche se le creator ci tengono a far passare il secondo più come un passatempo.

L’ambiguità emerge poi, ancor di più, per quanto riguarda i ruoli di genere, dato che la retorica del disimpegno di cui le soft girls si fanno sostenitrici va ad avallare l’idea sessista – anche se ancora molto diffusa – per cui l’indipendenza (economica o affettiva) si basi su una predisposizione innata, e del tutto preclusa al genere femminile. Due elementi del linguaggio delle soft girls che hanno finito per depotenziare, fino a invertirla di segno, la carica sovversiva del movimento originale, portandolo a interiorizzare, invece di contestarli, alcuni dei principi cardine del nostro sistema. Basta scorrere alcuni profili di soft girls di Instagram e Tik Tok – tutti molto simili tanto da risultare praticamente impersonali, tra beveroni Starbucks, servizi da tavola in palette con gli arredamenti, costosi prodotti per la skincare coreana che spuntano da beautycase ordinatissimi – per rendersi conto di come queste creator, in realtà, non promuovano una reale cultura dello stare bene. Al contrario, riducono il benessere a sinonimo di agio e ricchezza. Lo schema comunicativo ingannevole che utilizzano mira infatti a far passare uno stile di vita privilegiato – oltre che accuratamente reso instagrammabile prima di essere condiviso in foto e reel – per qualcosa che invece è alla portata di tutti, perpetuando la narrazione della scelta libera e coraggiosa di lasciare il lavoro, senza specificare mai la motivazione – estremamente elitaria – che la giustifica per davvero: una disponibilità economica abbastanza ampia da poter rinunciare allo stipendio.

Cosi l’esibizione di case iper-pulite, colazioni iper-salutari da servire a figli e compagno, outfit e aspetto iper-curati degni delle protagoniste di un film di Sofia Coppola, si fa da un lato attestazione di uno status sociale (la povertà, si sa, non è “aesthetic”); dall’altro lato, invece, tradisce quanto un tale livello di perfezione apparente non possa che essere il risultato di una performance, impegnativa tanto quanto quella lavorativa, e che per di più fa passare il lavoro di cura come un’occupazione piacevole e senza sforzo – convinzione che appartiene ancora saldamente al senso comune, e rimane quindi molto influente nel determinare le disuguaglianze di genere.

Il successo delle soft girls, oltre all’ostentazione di una perfezione irreale ma estremamente desiderabile, deriva soprattutto dalla loro capacità di vendersi come un’alternativa al mito della donna indipendente e in carriera. In un presente in cui il capitalismo è ormai in fase avanzata, infatti, l’idea che il suo funzionamento possa deludere le nostre aspettative in termini di realizzazione personale per molti non è più solo un sospetto, ma una certezza. Culturalmente, le giovani donne non sono dunque più così affezionate all’immagine della “donna in carriera”, perché sanno che la promessa di raggiungere la stabilità finanziaria, il successo o la felicità attraverso fatica, impegno e duro lavoro sono tutt’altro che trasversalmente applicabili, in molti casi se ne esce esclusivamente esaurite, e non sempre volontariamente sole. La sfiducia nel sistema e la consapevolezza che i nostri sforzi per avanzare nella carriera potrebbero non essere ricompensati è oggi tanto sentita da aver spinto alcune donne a credere che sia meglio delegare questa responsabilità a terzi (al compagno o alla famiglia, per esempio). Una situazione che ripristina i vecchi ruoli di genere e la situazione di dipendenza che essi comportano, e che potrebbe avere effetti deleteri sul piano dell’immagine femminile, dunque dei diritti delle donne, generando per forza di cose un’involuzione sociale.

La forza di un trend social, soprattutto da quando ne scorriamo centinaia al giorno, si misura soprattutto sulla sua capacità di intercettare il sentire comune, e l’immaginario offerto dalle soft girls, in un contesto di profondo malcontento e insoddisfazione rispetto al nostro rapporto con il lavoro, gli impegni, i ritmi frenetici della nostra vita sembra mostrare un’alternativa sensata, praticabile. Nonostante si rivolga specificamente alle donne, infatti, il trend capta un timore che non conosce differenze di genere, ovvero quello di essere travolti, sopraffatti da una vita che procede troppo rapida, lasciandoci sempre meno spazi per stare davvero bene con noi stessi. Ci illudiamo – uomini e donne, anche se è indubbio che sulle seconde gravi ancora un importante svantaggio sociale – che il nostro desiderio di evadere, di disertare, possa trovare risposta nel rifugio rappresentato da questo tipo di vita “soft”, e non solo perché questa ci consentirebbe di rallentare. Quello che ci attrae maggiormente è infatti la promessa di una felicità e di una soddisfazione personale senza sforzo, di cui qualcun altro si farà garante, occupandosi sia di mantenerci economicamente, ma soprattutto di farci sentire in qualche modo a posto con noi stesse, in un nuovo ruolo in cui non abbiamo più alcuna responsabilità sulla nostra realizzazione – e quindi, ovviamente, nemmeno preoccupazioni o delusioni.

Il meccanismo del sistema in cui siamo immersi si è rotto nel momento in cui ci siamo resi conto che, in cambio del nostro lavoro e del nostro impegno, il riconoscimento promesso – in termini di successo o felicità – non arrivava mai. E questo ha frustrato le nostre aspettative al punto che ormai saremmo disposti a tutto per evadere da una routine sfinente, di cui per di più spesso non vediamo lo scopo. Interiorizzare l’idea che la migliore alternativa possibile sia quella rappresentata da uno stile di vita per pochi privilegiati, però, ha ben poco di rivoluzionario. Nel caso delle soft girls, peraltro, un’eventuale emulazione e normalizzazione del trend rischierebbe di avere effetti disastrosi sull’emancipazione femminile, di acuire la nostra difficoltà generale nel tollerare le esperienze difficili della vita, e di toglierci anche quel poco margine di manovra che abbiamo per cambiarla, trovando un nostro personale modo per ammorbidirla, ossia per provare a sentirci realizzati nei tempi e nel modo che riteniamo più adatto.

Affinché la scelta di disertare conservi la sua incisività sul contesto in cui ci muoviamo, infatti, serve che essa tolga effettivamente spazio e legittimità alle pretese e alle pressioni esterne, per dare nuovo respiro a quelle che invece vengono da noi. Al di là di ciò che accade nella nostra bolla social, dobbiamo ricordarci che mollare, soprattutto oggi, oltre a essere un nostro diritto può rappresentare a tutti gli effetti un atto sovversivo. E un gesto in controtendenza, per definizione, non può certo diventare virale in un trend.

L'articolo Le “soft girl” rinunciano all’imperativo del lavoro dedicandosi alla casa, ma possono perché ricche proviene da THE VISION.

/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/05/4094422-83026104-310-310.jpg)

/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/05/4094436-83026384-310-310.png)