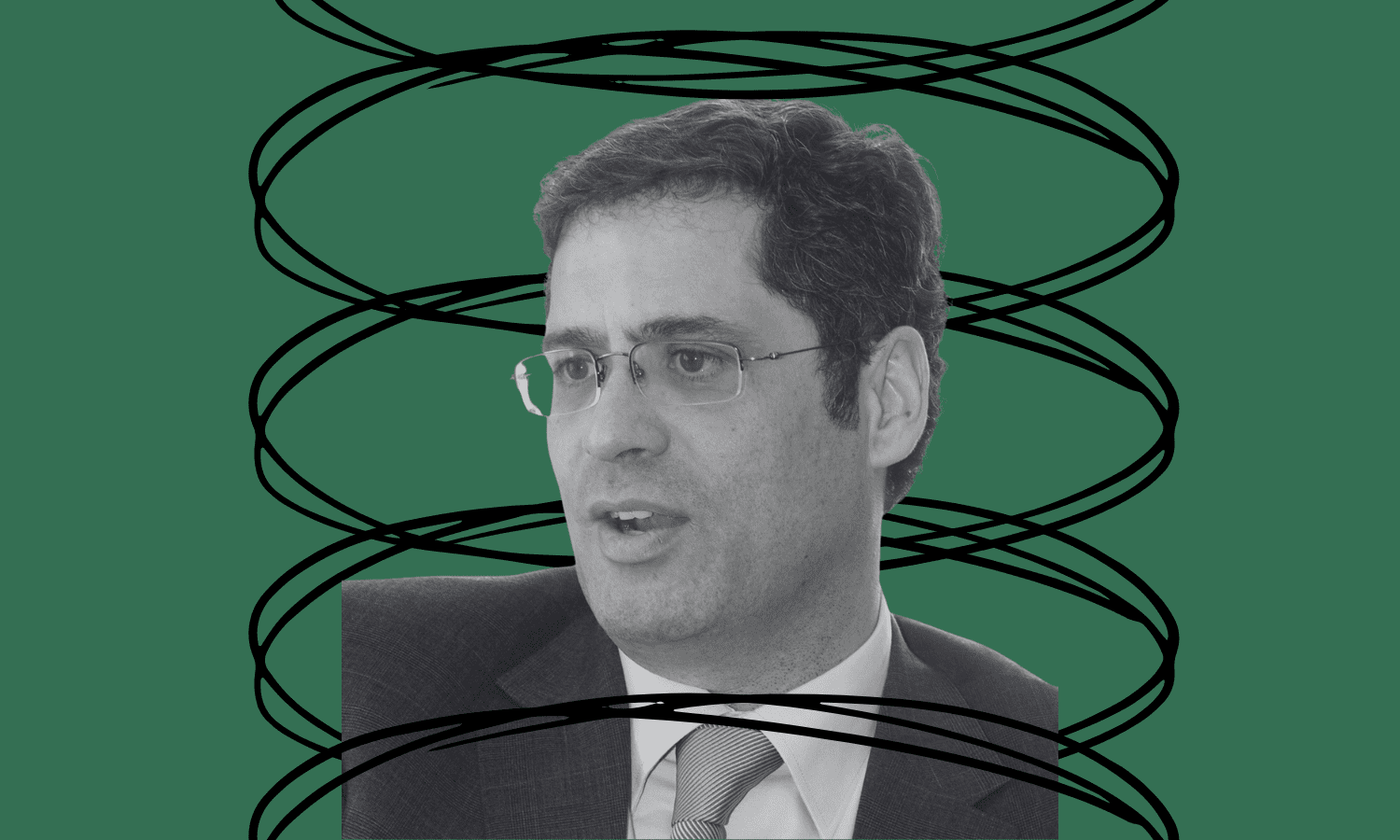

«La libertad hay que cuidarla cada día»

Manuel Carneiro Caneda (Santiago de Compostela, 1962) es licenciado en Filosofía, Doctor en Economía, socio director en FINANZIA Fintech, secretario general de INNOVAÉTICA y socio y director académico en EMPRENDIA Team. Charlamos con él con motivo de la publicación de su último libro ‘Ser responsable. Libertad sin responsabilidad’ (Última Línea). ¿Para qué ser libres? ¿Tiene sentido ser libres sin igualdad y sin fraternidad? Esa es una pregunta esencial que suele realizarse desde posiciones de imposición, es decir, desde formas de limitar la libertad. Es una frase atribuida a Lenin, quien comandó un régimen dictatorial en el que no se respetó para […] La entrada «La libertad hay que cuidarla cada día» se publicó primero en Ethic.

Manuel Carneiro Caneda (Santiago de Compostela, 1962) es licenciado en Filosofía, Doctor en Economía, socio director en FINANZIA Fintech, secretario general de INNOVAÉTICA y socio y director académico en EMPRENDIA Team. Charlamos con él con motivo de la publicación de su último libro ‘Ser responsable. Libertad sin responsabilidad’ (Última Línea).

¿Para qué ser libres? ¿Tiene sentido ser libres sin igualdad y sin fraternidad?

Esa es una pregunta esencial que suele realizarse desde posiciones de imposición, es decir, desde formas de limitar la libertad. Es una frase atribuida a Lenin, quien comandó un régimen dictatorial en el que no se respetó para nada la libertad. Ser libres, sin considerar como elementos básicos la asunción de la igualdad y la búsqueda de la fraternidad, nos aleja de una verdadera libertad.

El propio subtítulo del libro, «Libertad sin responsabilidad», es un oximorón. Sin embargo, hoy desde no pocos foros se reivindica una libertad casi absoluta. ¿Deben de ser conscientes los ciudadanos del precio de la libertad?

Absolutamente. En primer lugar, hay que considerar que la libertad es una conquista, una serie de logros que se han ido consiguiendo a lo largo de la existencia de los seres humanos. La libertad hay que cuidarla casi cotidianamente, cada día, y estar en sobre aviso ante cualquier ataque. Pero el primer paso es el de la conciencia sobre el precio de la libertad, sin duda, que no es algo intocable por muy en consideración que la tengamos.

Mantienes que no hay libertad sin conciencia, es decir, sin reflexión sobre el objeto y las consecuencias de nuestro actuar. En un mundo que va tan rápido, que deja tan poco margen a la reflexión, ¿cómo conseguir revertir esa manera generalizada de actuar por impulsos o irreflexivamente?

La libertad tiene consecuencias y, por lo tanto, debemos considerar que ejercerla conlleva una responsabilidad ante las repercusiones. Y que esa responsabilidad, cuando el resultado no es positivo, se nos va a exigir dado que vivimos en sociedad. Desde niños, consideramos que esa vida en sociedad conlleva la responsabilidad conjunta, que somos parte de un todo social donde lo que hacemos, nos afecta y condiciona. Es así.

«La libertad tiene consecuencias y, por lo tanto, debemos considerar que ejercerla conlleva una responsabilidad»

¿Estás entonces de acuerdo con Kant en que «voluntad libre y voluntad sometida a leyes morales son una y la misma cosa»?

Pues la verdad es que no lo estoy del todo. Kant parte de una concepción religiosa de la responsabilidad, dado que introduce en el ser humano la conciencia de su dependencia con respecto a un ser superior que dicta las herramientas de la conciencia, las leyes morales. Yo abogo más bien por una libertad sometida a una voluntad en relación con los demás seres humanos, más terrenal, creo más en una corresponsabilidad, más que en las leyes morales inalterables, dado que estás dependen de cada cultura.

Pero, en definitiva, propones el modo de hacer realidad el imperativo ético kantiano, «actúa de tal modo que el principio de tu acción se transforme en una ley universal», o más modernamente el propuesto por Hans Jonas, «actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica».

Creo que incluso hay que ir un poco más allá que el propio Jonas, interiorizando la asunción de las consecuencias del actuar teniendo en cuenta la relación con los demás. El enunciado que propongo es otro: «obra de tal modo que tengas siempre en cuenta las consecuencias de tus actos (aunque te equivoques), teniendo como referencia tanto tu deber de grupo como tu deber como especie, como ser humano».

También incides en la necesidad de suscribir un nuevo contrato social, un contrato sinalagmático en que el ciudadano no tiene solo reconocidos derechos, sino también deberes. ¿Cómo se podría articular en la práctica?

Estableciendo una serie de deberes, algunos de los cuáles ya existen, como ocurre con el deber de socorro. Una visión más evolucionada de nuestras obligaciones actuales tiene en cuenta cuestiones que antes no se consideraban, como, por ejemplo, el cuidado de la naturaleza o la aminoración del impacto del cambio climático. Y ello es así porque no solo me afecta a mí, nos afecta a todos.

Entre los deberes ciudadanos nos hablas en primer lugar de un «Deber de Especie», que no solo se enfoca al cuidado de nuestros congéneres, sino también a la consideración del entorno. Háblanos de este deber y de su relación con el deber de supervivencia que también incluyes en el listado.

Aquí hay un elemento que hay que tener en cuenta y que ocurre específicamente en nuestro mundo actual: somos ya muchos los seres humanos en el planeta, los recursos son cada vez más escasos y nuestro impacto en el entorno es cada vez mayor y más intenso. Somos la especie por excelencia, incluso con la capacidad de lesionar o eliminar a otras especies; considero que esto no genera solo un derecho sino también un deber, el deber de la preservación de la propia especie y, por lo tanto, del entorno.

«Tenemos el deber de la preservación de la propia especie y, por lo tanto, del entorno»

Otro de los deberes al que te refieres es el deber de conocimiento, como el principio del derecho que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento.

Cuanta más responsabilidad se tiene, el conocimiento o el acceso al mismo tiene que ser mayor. No podemos admitir que personas con cargos de alta responsabilidad se defiendan de su falta de responsabilidad y de sus errores en el desconocimiento. Es tu obligación saber o, al menos, informarte. Otro ejemplo lo supone el acceso al conocimiento que nos permite la tecnología. En un mundo donde existe Google o cualquier tipo de buscador, no se puede alegar desconocimiento.

«Cuanta más responsabilidad se tiene, el conocimiento o el acceso al mismo tiene que ser mayor»

¿En qué medida estos deberes y otros como el de cuidado y de asistencia no están ya normativizados?

En el fondo, si nos fijamos con detalle, tenemos asumidos pocos deberes, y estos están en dependencia de las circunstancias. Nos conmueven sucesos trágicos al otro lado del planeta, y por eso surgen las olas de solidaridad ante las catástrofes. Nos duelen, porque nos tienen que doler, los demás. Es difícil de normativizar, pero seguro que nadie se opondría a un impuesto para eliminar la pobreza, siempre y cuando se gestionase debidamente y no sea muy oneroso.

La condición humana que propones contiene, como elemento esencial, la responsabilidad primigenia por el otro, sin atender a trascendencias previas, con una materialidad muy clara, inserta en la evitación del dolor provocado intencionalmente. ¿Es el alterum non laedere o el neminem laedere, del jurisconsulto Ulpiano, que es base de la responsabilidad civil aquiliana?

Sí, en la base del derecho está la evitación del daño. Creo que el daño, como la maldad, son un hecho, y que la vida tiene claros y oscuros. Un daño o maldad no intencionada no tiene tanto peso como aquello que se hace con intención, sin duda. Pero el hecho final es el que determina la intención, sobre todo cuando pasa mucho tiempo. Por eso hay crímenes que no pueden prescribir, porque su magnitud afecta más allá de los meros individuos, que no es poco. Además, está el deber de ejemplaridad, que forma parte de la enseñanza social.

«Hay crímenes que no pueden prescribir porque su magnitud afecta más allá de los meros individuos»

Me parece muy atractiva la idea que expresas de que lo propio es lo ajeno: lo queramos o no, estamos a cargo de los demás. Un ejemplo lo hemos visto tras los lamentables y devastadores efectos de la dana sobre Valencia. ¿Debemos estar esperanzados en que haya una propia inclinación de la naturaleza a colaborar?

Particularmente, así lo creo, sobre todo en nuestro mundo. Muchos autores alegan la existencia de un actual radical individualismo, pero cuando ocurren tragedias enormes como la de Valencia, vemos a muchos voluntarios, sobre todo gente joven, con la intención clara de ayudar, que les duele lo que sucede. Creo firmemente en la capacidad innata de los seres humanos de sentir una vinculación con sus congéneres, la fraternidad, que nos lleva a sentirnos parte de un todo.

«Creo firmemente en la fraternidad, que nos lleva a sentirnos parte de un todo»

Sin embargo, frente al ejemplo de la ciudadanía, los políticos se han instalado en un enfrentamiento continuo. ¿Es imprescindible también repensar la política y establecer para los políticos unos deberes y responsabilidades más exigentes?

Considero que es necesario incorporar en el ejercicio de la política mecanismos de control, sobre todo de la gestión. Desgraciadamente, a la política se llega impune y, en la mayor parte de los casos, salvo irresponsabilidades flagrantes y manifiestas, se la abandona también impune. No es justo, vemos constantemente a políticos pedir perdón. Pero no es suficiente.

En el prólogo de tu libro Ramón Jáuregui afirma que «en el ejercicio democrático la máxima es el pacto y el pacto exige reconocer, respetar y dialogar. Reconocer, en primer lugar, que frente a nosotros existen los otros, poseedores de iguales derechos y portadores de puntos de vista alternativos». ¿Por qué entonces la práctica política se ha alejado de este paradigma?

Pues porque al final no existe un mecanismo de revisión de lo realizado por un político. ¿Sabemos cuánto trabajan nuestros parlamentarios? ¿Se les audita su trabajo? En las empresas o en escuelas y universidades se hacen numerosos controles, pero en la política no se hace ningún tipo de control que no sea votar anualmente a una lista cerrada en cada partido político. Con su voto, la ciudadanía «castiga», sí, pero cada cuatro años. Hay una cierta impunidad en el ejercicio de la política que es muy difícil de aceptar.

«Con su voto, la ciudadanía “castiga”, sí, pero cada cuatro años»

Una población formada en una cultura democrática de respeto a la ley y a los derechos humanos, consciente de su responsabilidad ciudadana, evitaría la aparición de líderes demagógicos. ¿Cómo dotar al ciudadano de esa cultura?

Es la situación ideal, pero muy difícil de poner en la práctica. Creo más en los mecanismos internos de control del actuar de los políticos, sobre todo en el derecho a la información sobre lo que hacen o lo que no hacen. Si auditásemos la labor de cada político, lo que no es tan complicado, es posible que menos advenedizos y aprovechados considerasen la posibilidad de convertirse en políticos.

¿Resulta aconsejable mantener un estatus de ciudadanía gratuito donde la atribución del derecho de sufragio activo sea automática llegada la mayoría de edad?

Ese es un tema delicado y complicado. La base de la democracia en su máximo posible desarrollo es, precisamente, el sufragio universal. Ahora se está discutiendo en España la rebaja de la edad para ejercer el voto, como ocurre en otros países. En algunos países, el voto es obligatorio, y yo no me opongo a esa práctica. No será coercitiva, pero si debiera haber una conciencia social de cierta obligación de participar. Que pudiéramos convertir en participar políticamente no solo en un derecho, sino también en una obligación, en un deber.

¿Se podría plantear siquiera que dicha carta de ciudadanía tuviera que obtenerse a partir de la asunción por parte del sujeto de ciertos compromisos, al menos formales, de respeto a la Constitución y a las leyes?

En principio, yo estaría a favor de una declaración de deberes del ciudadano. Así como hay una declaración de derechos, que no es coercitiva, que no obliga como tal, sino que preserva, debiera de haber también una Carta de Deberes, al menos, para su conocimiento. Se lo exigimos a los extranjeros que quieren convertirse en españoles.

Si hoy en España se garantiza la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, y hubiera una asignatura de educación para la ciudadanía que se centrase en el estudio de la Constitución, derechos fundamentales y cultura democrática, ¿qué inconveniente habría para que el derecho de sufragio activo se adelantase a los 16 años?

Pues ninguno. Sobre todo, si se compara con otros derechos que permiten su ejercicio, aunque pueda ser restringido, a los 16 años. Pero, eso sí, con acceso a la información para los jóvenes de esas edades para tratar de evitar la manipulación.

La entrada «La libertad hay que cuidarla cada día» se publicó primero en Ethic.