Trasparenza salariale, Falasca, DLA Piper Italia: «Il lavoratore potrà chiedere un risarcimento»

È una sorta di “pavimento appiccicoso” quello che ostacola le donne che provano a farsi strada sul lavoro. Un’espressione che si legge al considerando 15 della Direttiva UE sulla trasparenza salariale – la 2023/970 del Parlamento e del Consiglio europeo – varata anche e in primo luogo per affrontare il divario retributivo di genere ancora […] L'articolo Trasparenza salariale, Falasca, DLA Piper Italia: «Il lavoratore potrà chiedere un risarcimento» proviene da ilBollettino.

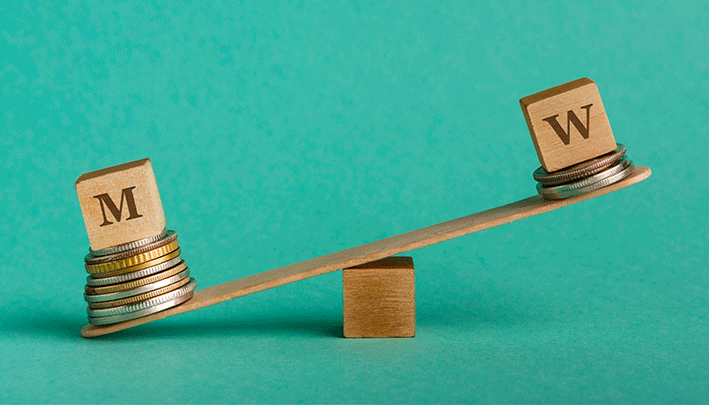

È una sorta di “pavimento appiccicoso” quello che ostacola le donne che provano a farsi strada sul lavoro. Un’espressione che si legge al considerando 15 della Direttiva UE sulla trasparenza salariale – la 2023/970 del Parlamento e del Consiglio europeo – varata anche e in primo luogo per affrontare il divario retributivo di genere ancora persistente in tutti i Paesi dell’Unione. È lo stesso testo di legge a riportare uno scarto medio di circa il 13%. La via per accorciare le distanze sarà quella dell’applicazione del principio dell’uguaglianza di retribuzione a parità di posizione. Come? «Lo strumento di cui ci si avvale è il concetto di trasparenza», dice Giampiero Falasca, avvocato giuslavorista Partner dello studio DLA Piper Italia.

Trasparenza significa che potremo chiedere a un collega, senza troppi giri di parole, quanto percepisce di stipendio?

«Non esattamente. Il concetto è più sofisticato. Quello che si istituisce è un obbligo in capo alle imprese. Tradotto, vuol dire che i dipendenti di un’azienda possono chiedere informazioni sui livelli salariali medi, suddivisi per genere. E così magari scoprire che chi svolge le loro stesse mansioni ottiene un salario più alto».

Le imprese a quel punto sono obbligate a far conoscere quei dati?

«Sì, dal canto loro le aziende devono – in adempienza a quanto sancisce la direttiva – fornire numeri e rendere pubbliche le informazioni sui salari medi di uomini e di donne ripartiti per sesso e categorie tra loro equiparabili. Si possono conoscere solo i dati relativi a lavori di pari valore, vale a dire di chi ricopre lo stesso ruolo professionale. Una risposta va data a ogni dipendente che ne farà richiesta. Per di più, entro una scadenza: non oltre i due mesi dalla presentazione della domanda».

Non si sarà legittimati a “sbirciare” nelle buste paga altrui

«No, perché l’obbligo sulla trasparenza non è declinato a livello individuale e non sarà quello di rivelare la retribuzione di un singolo dipendente. Fermo restando però che le aziende non potranno imporre il segreto su questo tema: ogni lavoratore sarà quindi libero di rendere nota la propria retribuzione, senza che il datore di lavoro glielo possa impedire. Fa parte del primo gruppo di norme della direttiva, quelle legate al diritto all’informazione dei lavoratori».

Cosa succede nel momento in cui si riscontrano divari di stipendio?

«Se si dovessero rilevare differenze superiori al 5% per mansioni sovrapponibili scatterà l’obbligatorietà, anche se solo per le aziende di maggiori dimensioni, di realizzare un’analisi congiunta con le organizzazioni sindacali per indagare sul perché di quei numeri. Per essere soggetti a sanzione, i divari non devono risultare giustificabili sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere. La regola non varrà da subito però. I rapporti sul gender pay gap nelle sue diverse componenti saranno obbligatori a partire da giugno 2027».

È un dovere di trasparenza che riguarda tutte le imprese di maggiori dimensioni?

«Solo le organizzazioni che contano più di 250 dipendenti saranno tenute a riferire, annualmente, all’autorità nazionale competente in merito al divario retributivo di genere all’interno della propria organizzazione. La cadenza sarà invece triennale per quelle più piccole. Al contrario, per le organizzazioni con meno di 100 dipendenti non scatterà alcun obbligo di comunicazione. La direttiva si applica comunque sia nel privato sia nel pubblico».

Un altro passaggio chiave è quello relativo agli annunci di lavoro. Dovranno avere tutti l’indicazione chiara di quale sia la retribuzione

«Effettivamente sarà così. Quello che si impone è il divieto sulla riservatezza in relazione al tema delle retribuzioni, proprio perché l’idea di fondo è che ci debba essere massima trasparenza. Gli annunci di lavoro dovranno quindi recare informazioni neutre e obiettive sulla retribuzione e i titoli professionali richiesti. L’alternativa sarà fornire quella stessa informazione in sede di colloquio, sempre in relazione alla retribuzione iniziale o alla fascia retributiva. Non solo, ma durante le selezioni non si potrà chiedere quali siano state le precedenti condizioni di stipendio dei candidati».

Cosa cambia, in concreto, per i lavoratori?

«Nascono a loro favore dei diritti in più. In particolare, quello che potranno fare è agire contro il datore di lavoro per chiedere il risarcimento del danno. E potranno anche rivalersi contro di lui per quanto riguarda gli arretrati ed eventuali bonus percepiti o opportunità perse. Poi la direttiva inserisce anche un aspetto del tutto nuovo, quello dell’onere della prova, che sarà a carico delle aziende. È a loro che spetterà dimostrare di non aver commesso discriminazioni nei confronti dei dipendenti a livello salariale. È una operazione delicata, perché comporta l’inversione del procedimento, essendo di solito vero il contrario, cioè che i lavoratori sono quelli tenuti a provare di aver subito un torto da parte del datore di lavoro».

Quali sono le sanzioni previste nel caso in cui i nuovi obblighi fossero violati?

«La direttiva prevede procedimenti giudiziari finalizzati al risarcimento del danno subito dalle lavoratrici lese dalla violazione degli obblighi di parità. In caso si accerti la violazione, chi ha subito il danno potrà recuperare le retribuzioni arretrate e i relativi bonus».

Il campo non si estende solo al gender gap. Quali sono gli altri tipi di discriminazione colpiti dalla norma?

«Sì, la direttiva riconosce che la discriminazione può essere fondata anche su una combinazione di molteplici forme di disuguaglianza o svantaggio, come il genere e l’etnia o la sessualità. In più, il testo contiene disposizioni volte a garantire che si tenga conto delle esigenze delle persone con disabilità».

Quali sono le tempistiche di adozione della normativa?

«Per le aziende sono stati introdotti obblighi rilevanti, ma avranno molto tempo per adeguarsi: la scadenza per adeguarsi per gli Stati membri è fissata al 7 giugno 2026. Fino ad allora il quadro normativo resterà invariato».

Potrebbe portare un cambiamento radicale?

«Gli effetti a mio parere saranno limitati. Coltiviamo sempre la speranza di risolvere problemi di questa portata, come quello del gender pay gap, con semplici norme. Ma il problema ha una matrice culturale, ed è più ampio perché ha a che vedere con la gestione delle carriere delle donne, verso le quali ci sono dei meccanismi di penalizzazione invisibili. Anche con tutte le possibili tutele, è la genitorialità a incidere di più nei percorsi professionali femminili».

Come si risolve il problema, dunque?

«Una legge è sempre benvenuta, ma a cambiare deve essere la cultura o l’assetto di un Paese. Bisogna investire sulle nuove generazioni: vanno cresciute nella concezione per cui si hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti della famiglia. Anche lo smart working in questo senso può essere un’arma a doppio taglio. Le donne stanno a casa, così sono loro a continuare a occuparsi dei figli».

Sempre in ambito retributivo, un tema particolarmente sentito negli ultimi anni è il mancato aumento degli stipendi, a fronte di un’inflazione che li erode sempre di più. Quali sono le cause, secondo lei?

«Un Mercato del lavoro che si regge su basi fragili come il nostro ha tipicamente salari e produttività bassi. Ecco perché altrove i salari sono migliori. Possiamo indicare per esempio il caso della Germania, che ha una produttività maggiore della nostra. Gli altri elementi che contribuiscono a comporre un quadro così negativo sono il costo del lavoro eccessivo e la burocrazia».

Il problema è generalizzato. Ma in particolare c’è un segmento, il lavoro povero, che riguarda chi non ha nessuna tutela né salari dignitosi

«Di mezzo ci sono almeno tre milioni di persone. Individui che lavorano per pochi euro l’ora, con contratti simulati o spesso totalmente in nero, che guardano come un miraggio inarrivabile persino i contratti di lavoro a termine, ultimo baluardo della flessibilità regolare. Della questione parlo anche in un libro pubblicato lo scorso settembre, Storie di lavoro e strategie per combatterlo, edito da Il Sole 24 Ore. Ci sono dentro diverse storie. Il filo comune è l’abuso in questo campo, spesso plateale e arrogante, che non teme controlli né sanzioni».

Verrebbe da pensare che la colpa sia della cosiddetta Gig economy…

«Quella che chiamiamo economia dei lavoretti. Ma com’è possibile che un settore cruciale del nostro sistema economico, quello delle piattaforme digitali, sia ancora definito in questo modo? Peraltro non bisogna dimenticare un aspetto che passa spesso sottotraccia. Anche dietro la grande rivoluzione dell’intelligenza artificiale si nascondono criticità: ad addestrare i nuovi cervelli digitali ci sono milioni di “lavoratori del clic” per pochi euro al giorno».

Come si può fermare questa deriva?

«Bisogna superare una situazione che è indegna di un’economa occidentale. Serve un’azione corale, con un maggiore contributo degli ispettori del lavoro, un’attenzione più forte del legislatore, un nuovo protagonismo delle parti sociali, un approccio più responsabile nelle scelte di acquisto dei consumatori. Ma, soprattutto, una svolta etica delle imprese che, seguendo alcuni esempi virtuosi già esistenti, devono far convivere la ricerca del profitto con la sostenibilità sociale delle proprie azioni».

©

/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/02/4093425-83006164-310-310.jpg)

/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/02/4093468-83007024-310-310.jpg)

/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/02/4093504-83007744-310-310.jpg)