Nātyaśāstra: è indiano il più grande trattato sul teatro mai scritto

A partire dalla fine dell’Ottocento, la fascinazione per la scena orientale, e le sue molteplici tradizioni, è stata uno dei fattori più potenti fra quelli che hanno spinto drammaturghi, registi e attori occidentali a immaginare un teatro profondamente diverso rispetto al passato. Un’influenza non inferiore rispetto a quella esercitata dal teatro greco e dalla Commedia […] L'articolo Nātyaśāstra: è indiano il più grande trattato sul teatro mai scritto proviene da Il Fatto Quotidiano.

A partire dalla fine dell’Ottocento, la fascinazione per la scena orientale, e le sue molteplici tradizioni, è stata uno dei fattori più potenti fra quelli che hanno spinto drammaturghi, registi e attori occidentali a immaginare un teatro profondamente diverso rispetto al passato. Un’influenza non inferiore rispetto a quella esercitata dal teatro greco e dalla Commedia dell’Arte.

Questa fascinazione potremmo raccontarla anche ricordando una serie di veri e propri “innamoramenti”, capaci di produrre conseguenze non effimere: quello del poeta e drammaturgo irlandese Yeats per i drammi del teatro Nō, giunti fortunosamente nelle sue mani nel 1913 grazie a Ezra Pound, suo segretario all’epoca; quello di Mejerchol’d e Ejzenštejn per il Kabuki, arrivato a Mosca nel 1928 per la prima tournée fuori dal Giappone. E poi, ancora più note, la folgorazione di Artaud davanti agli spettacoli di teatro-danza balinese all’Esposizione Coloniale del 1931 a Parigi, una delle esperienze che stanno alle origini del Teatro della Crudeltà; l’ammirazione che prova Bertolt Brecht a Mosca, nel 1935, nell’assistere ad un’esibizione improvvisata del grande attore cinese Mei Lanfang, a partire dalla quale egli arriva alla teorizzazione dell’”effetto di straniamento”.

Quasi sempre, nella prima metà del secolo scorso, questa fascinazione riguardò più la leggenda che la realtà dei teatri orientali. Essa si nutriva del gusto esotista dell’epoca e aveva alla base delle conoscenze ancora molto scarse. Da qui, equivoci a non finire, che tuttavia un grande specialista come Nicola Savarese ha potuto giustamente definire “fecondi”, viste le conseguenze che produssero. E’ soltanto nella seconda metà del Novecento che lo sviluppo degli studi specialistici, e l’accresciuta possibilità di visitare i Paesi “al di là del mare”, creano le condizioni per incontri più ravvicinati con le varie realtà della scena asiatica.

Un capitolo importante nelle vicende di questo “innamoramento” occidentale (per altro ricambiato da un simmetrico interesse asiatico per i teatri d’Occidente) è costituito dal peculiare fascino dell’India, che va ben al di là dell’ambito teatrale. Nel suo caso, ancor più che in altri, è impossibile separare l’influsso strettamente artistico delle sue forme di teatro-danza dalla suggestione delle tradizioni spirituali e religiose.

Nella seconda metà del Novecento, sono in pochi fra i grandi registi a restare immuni a questo fascino: da Jerzy Grotowski a Julian Beck e Judith Malina, a Peter Brook, il cui capolavoro è probabilmente uno spettacolo di quasi 9 ore dedicato al più importante poema epico indiano, il Mahābhārata. Eugenio Barba è stato fra i primi a scrivere del Kathakali alla metà degli anni Sessanta, dopo averne visitato una scuola, e più tardi farà di Sanjukta Panigrahi, grande danzatrice Odissi, una collaboratrice preziosa. Senza dimenticare Ariane Mnouchkine, per la quale il rapporto complesso con l’India costituisce un capitolo significativo nei sessant’anni di vita del Théâtre du Soleil.

Nel 1978 Renzo Vescovi, regista di una piccola compagnia, il Teatro Tascabile di Bergamo, vede danzare Aloka Panikar, altra grande interprete dell’ Odissi, e se ne invaghisce. Seduta stante, decide che i suoi attori dovranno imparare quella e altre danze classiche e li spedisce in India. Una follia, sembrò all’epoca. Eppure, fra lo scetticismo generale, le attrici e gli attori del TTB nel giro di una decina d’anni cominciano ad essere riconosciuti come grandi esperti e ottimi interpreti delle varie forme del teatro-danza indiano, al punto da essere invitati ai più importanti festival del subcontinente.

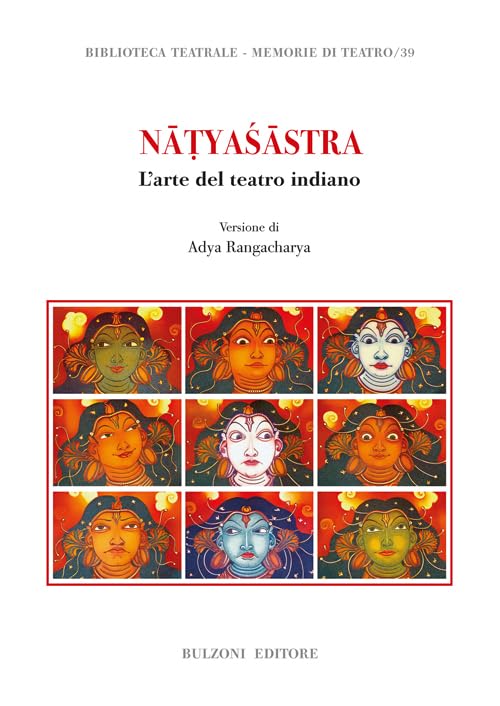

Vescovi è scomparso all’improvviso nel 2005 ma la passione per l’India non si è mai spenta al TTB. Al punto che decidono, per festeggiare i cinquant’anni della compagnia, (ri)fondata nel 1972, di regalarsi un libro, promuovendo la prima edizione italiana del Nātyaśāstra, il trattato teatrale di datazione incerta, ma risalente con ogni probabilità ai primi secoli d. C., che sta alla base del teatro classico indiano. Superando non poche difficoltà, la traduzione ha finalmente visto la luce, con un adeguato contorno di testimonianze e saggi storico-critici.

Vescovi è scomparso all’improvviso nel 2005 ma la passione per l’India non si è mai spenta al TTB. Al punto che decidono, per festeggiare i cinquant’anni della compagnia, (ri)fondata nel 1972, di regalarsi un libro, promuovendo la prima edizione italiana del Nātyaśāstra, il trattato teatrale di datazione incerta, ma risalente con ogni probabilità ai primi secoli d. C., che sta alla base del teatro classico indiano. Superando non poche difficoltà, la traduzione ha finalmente visto la luce, con un adeguato contorno di testimonianze e saggi storico-critici.

Per parlarne con un minimo di precisione, devo rimandare a un prossimo post. Per ora mi limiterò a dire che il Nātyaśāstra (attribuito ad un autore mitico, Bharata) rappresenta il più grande trattato sul teatro mai scritto, e non solo per le dimensioni. A differenza della Poetica di Aristotele, limitata quasi esclusivamente alla dimensione testuale, questa opera prende in esame con grande accuratezza ogni aspetto dell’arte teatrale, oltre ai testi: recitazione gestuale e verbale, danza, canto, musica, costumi e trucco, architettura e scenografia (Nātyaśāstra. L’arte del teatro indiano. Versione di Adya Rangacharya, Bulzoni Editore, 2024).

L'articolo Nātyaśāstra: è indiano il più grande trattato sul teatro mai scritto proviene da Il Fatto Quotidiano.