Continuiamo a vivere solo per produrre, così perdiamo il senso del piacere e della vita

In Italia, il malessere psicologico è in costante aumento. Le cause sono molteplici, ma tra quelle ricorrenti compaiono problemi sul lavoro, precarietà economica e nelle relazioni, sovraccarico che può portare a gravi disturbi del sonno e burnout. Stiamo finendo in un baratro in cui tutto ciò che inseguiamo è sentirci produttivi costantemente, senza sosta. L'articolo Continuiamo a vivere solo per produrre, così perdiamo il senso del piacere e della vita proviene da THE VISION.

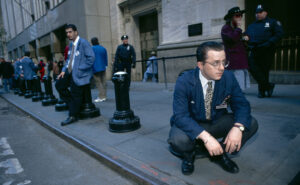

In Italia, il malessere psicologico è in costante aumento. Le cause sono molteplici, ma tra quelle ricorrenti compaiono problemi sul lavoro, precarietà economica e nelle relazioni, sovraccarico che può portare a gravi disturbi del sonno e burnout. Stiamo finendo in un baratro in cui tutto ciò che inseguiamo è sentirci produttivi costantemente, senza sosta, inseguire un “progresso” che non produce benessere, e dimenticarci di essere animali sociali e non macchine da prestazione. Il filosofo e pedagogista austriaco Ivan Illich, nel saggio La convivialità, aveva già prefigurato la società in cui viviamo oggi e ne aveva analizzato le ripercussioni sul benessere collettivo. Pubblicato nel 1973, il saggio di Illich immagina una società, quella “conviviale”, che è l’esatto contrario della società iperproduttiva in cui viviamo. Secondo Illich, la convivialità è un concetto antitetico alla produttività: il filosofo denuncia la deriva della modernità e dell’industrializzazione, sottolineando con forza che qualunque Stato di diritto deve avere, come fine ultimo, la tutela delle persone e della loro sopravvivenza attraverso la convivialità, e non la crescita – economica – senza sosta, e la sempre maggior produttività che, inevitabilmente, produce disuguaglianza.

Illich sostiene che una società equa abbia il dovere di imporre dei “limiti pedagogici” alla crescita industriale e alla produzione incessante, affinché non si oltrepassino mai quelle che lui stesso definisce “soglie psicologicamente critiche”. Quando queste soglie vengono oltrepassate, il cosiddetto “equilibro multidimensionale” della vita umana risulta intaccato nelle fondamenta. Proprio analizzando il rapporto che si instaura tra l’individuo e il suo strumento di produttività – qualunque esso sia – Illich scrive che “quando un’attività umana esplicata attraverso strumenti supera una certa soglia definita dalla sua scala specifica, dapprima si rivolge contro il proprio scopo, poi minaccia di distruggere l’intero corpo sociale”. Un declino, quello della produttività di massa, che interessa in primo luogo l’individuo che produce – e che assiste al prosciugamento della propria creatività, nonché al ripiegamento nel proprio individualismo – e dopo la collettività, che degenera in uno stato di disumanizzazione, competitività e rottura dei legami sociali. Gli individui diventano dunque, secondo Illich, la “materia prima” lavorata dagli strumenti, i quali si configurano, a loro volta, come veri e propri soggetti della produzione.

Se Illich applicava questa teoria alla società industriale, nell’era digitale le sue parole risuonano e ci appaiono non solo profetiche, ma un monito spaventoso per la contemporaneità. Illich invitava a riflettere sui confini da innalzare intorno a quella che poteva divenire in breve tempo una voragine iper-industriale, e che oggi si traduce in un abisso di produzione compulsiva e iperconnessione, che ci vogliono sempre performanti e non sono in grado di diffondere benessere, di sicuro non in modo uniforme. Un abisso che ci allontana dal guardare l’altro come un individuo dotato di umanità piuttosto che uno strumento o una macchina da performance. “La macchina”, scrive ancora Illich, “non ha soppresso la schiavitù umana, ma le ha dato una diversa configurazione”. Ci riduciamo, quindi, in schiavitù autonomamente, spesso senza accorgercene, nell’esatto momento in cui desideriamo che la totalità del nostro tempo, la totalità della nostra vita, diventino monetizzabili; e che dobbiamo impegnarci il più possibile, usare tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, per far sì che ciò accada, e così anche le persone che ci circondano diventano potenzialmente i nostri strumenti di produttività, di guadagno. Di successo, seppur fittizio.

A salvarsi da questa deriva è, secondo Illich, l’uomo conviviale, ossia colui che riesce a “trovare la propria gioia nell’impiego dello strumento conviviale”. Chi è in grado di maneggiare questo strumento è l’individuo austero: colui che sa godere dei piaceri, ma soltanto quelli che “non degradano o ostacolano le relazioni personali”, e che quindi attingono la propria gioia alle fonti dell’amicizia e dello stare bene con gli altri. Ma a dare questo orientamento alla propria vita oggi sembrano essere sempre meno persone, a causa di standard imposti dall’esterno e un’idea di successo che non contempla il godere del tempo con gli altri, se non come strumenti per ottenere qualcosa, poiché ciò potrebbe sottrarre risorse alla produttività e prestazione individuali.

Illich mette in crisi l’idea stessa di progresso come tensione verso lo “star meglio a tutti i costi”, e definisce la corsa alla velocità “una forma di disordine mentale”, ma soprattutto il fattore che più di tutti determina l’acuirsi della stratificazione sociale laddove si raggiungono livelli di efficienza e produttività massima. Laddove la porzione privilegiata di una società raccoglie i frutti della corsa al progresso, c’è, naturalmente, una grandissima fetta di non privilegiati che corrono come criceti sulla ruota, per star dietro alla performatività estrema, ma che per fattori indipendenti dalla loro volontà rimangono indietro. Il tutto nella solita ottica in cui – contravvenendo al monito di Illich – ciascuno di noi prova a godere di quei piaceri che potremmo, forse, soddisfare attraverso l’individualismo estremo e la competitività e che, di conseguenza, guastano la relazione con l’altro e annientano la convivialità. “Rendendo obbligatorio e sistematico lo sviluppo della produttività,” sostiene Illich, “la nostra generazione mette in pericolo la sopravvivenza dell’umanità”. Ed è vero: non siamo capaci di individuare oltre quale soglia l’ossessione di produrre, e rendere vendibile qualsiasi parte di noi, inizi a generare stress, frustrazione, disagio mentale.

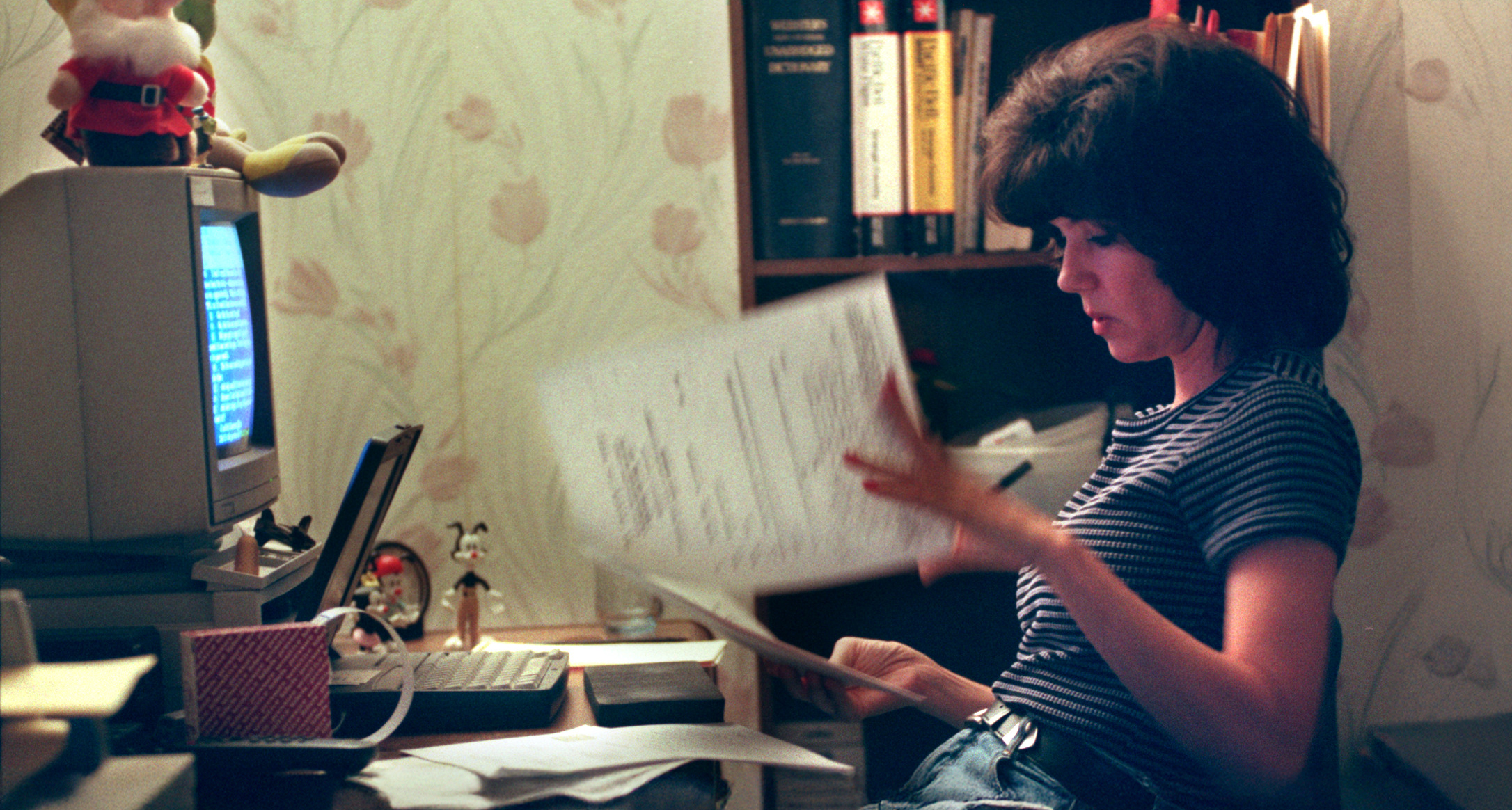

Il progresso tecnologico e la rivoluzione digitale creano ad arte bisogni che diventano nostre fittizie necessità; siamo vittime di quel desiderio mimetico che ci allontana da ciò di cui davvero avremmo bisogno per il nostro benessere – che non può prescindere da sane relazioni con gli altri – e che ci spinge a volere fortemente, talvolta ossessivamente, ciò che per noi può rivelarsi nocivo. Qualcosa che è sempre strettamente connesso a quella aleatoria idea di appagamento e realizzazione personale ormai uguale un po’ per tutti, di cui molti percepiscono la vacuità, e alla quale ciononostante non siamo in grado di sottrarci. “L’unica soluzione alla crisi è che gli uomini capiscano che sarebbero più felici se potessero lavorare insieme e prendersi cura l’uno dell’altro”, continua Illich, con un’utopia quanto mai distante dal nostro quotidiano. Come se non bastasse, la deriva del capitalismo e la digitalizzazione di ogni frammento della nostra vita e identità hanno fatto sì che molti di noi, ormai da tempo, trasformino anche i momenti di convivialità in momenti di produttività. Così non solo ci percepiamo come macchine produttive sul posto di lavoro, ma ci riduciamo a produttori – e al contempo consumatori – anche se andiamo a cena fuori e postiamo le foto di ciò che mangiamo, o se partiamo con amici e condividiamo sui nostri profili, continuamente, ciò che vediamo o facciamo. Ogni segmento della nostra quotidianità lo trasformiamo in “contenuto” da postare, da condividere: è così che la “convivialità” sta completamente sparendo dalle nostre vite.

Un’indagine dell’Inail, nel 2024, ha constatato un aumento dei casi di burnout del 17,9%, rispetto al 2023. Si stima che 8 italiani su 10 avvertano i sintomi di questo disturbo, ossia irritabilità, disturbi della concentrazione e del sonno, dolori diffusi e abbassamento delle difese immunitarie. Tra le principali cause del burnout figurano un carico eccessivo di lavoro ma anche l’impossibilità di conciliare vita professionale e personale, con la prima che tracima in modo sempre più pervasivo nello spazio della seconda. Se, infatti, anche quello che dovrebbe essere il nostro tempo libero, viene usato per produrre e annientare la convivialità, le conseguenze sono malessere psicologico e, soprattutto, un esaurimento delle risorse da investire nella nostra professione. È così che mantenerci sempre in prestazione ci rende, per sovraccarico, esausti e inefficienti. Le logiche capitalistiche hanno ormai invaso anche il tempo destinato al riposo, allo svago e alla nostra vita sociale, oltre che accentuare una competizione compulsiva e dannosa in ogni ambiente lavorativo – e non solo. Per non fallire sia sul piano del progresso che su quello del benessere collettivo possiamo provare a ripartire dalle teorie di Illich e provare a costruire, in ogni microcosmo, una società conviviale che sostituisca gradualmente quella iperproduttiva, in cui la componente umana viene costantemente surclassata e invalidata da quella materiale.

L'articolo Continuiamo a vivere solo per produrre, così perdiamo il senso del piacere e della vita proviene da THE VISION.