Quelle restauration des forêts de Mayotte, point chaud mondial de biodiversité, après le cyclone Chido ?

Restaurer ces forêts est essentiel pour conserver leur biodiversité sans pareil, pour que les Mahorais continuent de bénéficier de leur protection lors d’inondation ou glissements de terrains.

Les forêts mahoraises ont subi des dégâts considérables suite au passage du cyclone Chido. Les restaurer est aujourd’hui primordial, pour conserver la biodiversité exceptionnelle qu’elles contiennent et pour que les Mahorais puissent continuer à bénéficier du rôle protecteur des forêts lors par exemple d’inondations, de glissements de terrains ou face à l’envasement du lagon. Trois membres du Conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte explicitent pour The Conversation, ce qu’il faudrait pour cela faire et ne pas faire.

Vu des airs, l’archipel de Mayotte donnait jusqu’à il y a peu l’impression d’une île verte. Mais le passage du cyclone Chido le 14 décembre 2024 a complètement bouleversé le paysage, en faisant passer cette couleur au marron, avec dans certains secteurs la plupart des arbres renversés ou cassés, et complètement défeuillés, mettant le sol à nu et le soumettant à l’érosion pluviale sur les pentes. À l’heure où l’on parle à juste titre de « reconstruire Mayotte », quelle place et quel avenir pour les forêts de ce point chaud mondial de biodiversité ? Car il ne faudrait pas que la reconstruction se fasse au détriment du patrimoine naturel et de la biodiversité exceptionnelle de ce territoire.

Pour répondre à cette question, commençons par regarder à quoi ressemblent les forêts de Mayotte.

Celles-ci représentent 38,6 % de son territoire. Ces forêts jouent un rôle écologique essentiel, en particulier pour la régulation du climat local et pour la limitation des impacts des aléas naturels, grâce à leur rôle dans le cycle de l’eau (interception des précipitations, évapotranspiration, régulation du débit des rivières, modération des inondations par ralentissement de l’écoulement des eaux, recharge des nappes phréatiques…), mais aussi pour la réduction de l’érosion des sols et la protection contre les glissements de terrain afin également de restreindre l’envasement du lagon.

Les forêts constituent également un patrimoine naturel riche et irremplaçable en biodiversité pour Mayotte. Les forêts de basse altitude constituent surtout des « agroforêts » avec de grands arbres d’essences fruitières (cocotiers, manguiers, arbres à pain, jacquiers) et des sous-bois cultivés (bananier, manioc, agrumes…) ayant des allures naturelles trompeuses, car la biodiversité naturelle y a été fortement appauvrie par les cultures. Il ne subsiste en fait au début du XXIe siècle qu’environ 5 % de véritables forêts naturelles à Mayotte.

Des écosystèmes forestiers uniques au monde

Ces forêts naturelles présentent toutefois un intérêt exceptionnel pour la conservation d’une biodiversité remarquable sur un territoire aussi restreint (374 km2).

Du fait de leur très forte régression ailleurs dans l’archipel des Comores, ces forêts correspondent aux derniers lambeaux d’écosystèmes forestiers de cet archipel très originaux et uniques au monde.

Ils abritent de surcroît une biodiversité très riche, puisque le dernier bilan (2020) de la flore vasculaire spontanée de Mayotte fait état de 1 015 espèces présentes, dont 719 indigènes. Parmi celles-ci on trouve 119 espèces endémiques de l’archipel des Comores (c’est-à-dire présentes uniquement dans ce territoire), incluant 59 espèces (8 % de la flore indigène) endémiques strictes de Mayotte.

Un certain nombre de ces endémiques mahoraises n’existe qu’au sommet du mont Choungui, piton issu du dégagement par l’érosion d’une ancienne cheminée volcanique remplie de lave visqueuse, qui bénéficie de conditions climatiques plus arides. Il s’y ajoute des espèces supposées nouvelles pour la science et non encore décrites, avec parfois des populations très restreintes. Cet endémisme local confère à ce site un intérêt scientifique exceptionnel.

La faune de Mayotte présente également des espèces très remarquables, à l’image du crabier blanc (Ardeola idae), héron en danger d’extinction au niveau mondial, qui fait l’objet d’un plan national d’action à Mayotte, ou encore du drongo de Mayotte (Dicrurus waldenii), oiseau endémique et classé vulnérable sur ce territoire.

[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]

Une forêt dégradée avec une biodiversité fortement menacée, mais en partie protégée

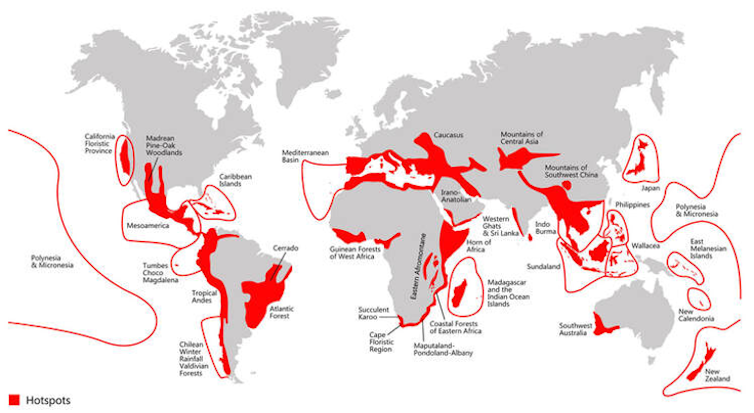

Avec des écosystèmes aussi uniques mais grandement menacés, Mayotte est située dans un point chaud mondial de biodiversité.

On estime ainsi que 43 % des 610 espèces indigènes connues et évaluées à cette date sont menacés, parmi lesquelles de nombreuses espèces d’arbres comme le baobab de Madagascar (Adansonia madagascariensis), l’érythrine de Madagascar (Erythrina madagascariensis), l’ocotée des Comores (Ocotea comoriensis), etc.

La surface des forêts de Mayotte a également baissé de 24 % au cours des 30 dernières années, notamment du fait de défrichements forestiers illégaux.

Cette situation a conduit le comité français de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) à adresser le 4 juin 2020 une lettre ouverte aux autorités locales et nationales, afin de leur demander de mettre en œuvre des mesures pour arrêter ces dégradations.

Ce cri d’alarme a également été repris le 16 décembre 2020 par le Conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte et le Conseil national de la protection de la nature.

Ces constats et menaces ont mené à la création de deux réserves naturelles nationales (RNN), la première est celle de l’ilot Mbouzi sur 142 ha (dont 82 ha terrestres), créé en 2007 et la 2e est celle des forêts de Mayotte en 2021 sur 2800 ha (soit 7,5 % de la superficie de Mayotte), regroupant en six zones les ensembles les mieux conservés des forêts des sommets de Grande Terre.

Ces deux RNN sont complétées par un réseau de nombreux sites littoraux protégés et gérés par le Conservatoire du littoral. Une attention spéciale est portée aux mangroves et arrières-mangroves, écosystèmes très menacés à Mayotte, en particulier les arrières-mangroves qui présentent un intérêt particulier, souvent méconnu.

La forêt dévastée par le cyclone

Le 14 décembre 2024, le cyclone tropical Chido a dévasté Mayotte avec des rafales de vent de plus de 220 km/h, ce qui a conduit à des dommages sans précédent pour les installations humaines de l’archipel. Mais ce cyclone a également eu des impacts très importants sur les milieux naturels et en particulier les forêts qui ont été en grande partie dégradées par le cyclone.

Il est encore difficile actuellement d’estimer l’étendue des dégâts directs mais les photographies réalisées laissent envisager que ceux-ci pourraient être très importants.

Ces dommages sur les arbres ont également fortement altéré les habitats des espèces qui se développent sur ces arbres, comme des orchidées, des fougères, des mousses, des champignons et également de la faune qui y niche. En particulier, les héronnières de crabier blanc, espèce très menacée qui niche dans les arbres, comme celle de la mangrove d’Ironi Bé à Dembeni, ont été fortement endommagées.

Par ailleurs, on observe déjà dans des zones dévastées par le cyclone des dégradations secondaires très inquiétantes, comme l’installation de cultures vivrières illégales, de cultures sur brûlis et de zones de production de charbon de bois, qui appauvrissent fortement des forêts déjà fragilisées par le cyclone. Il convient d’y faire face de façon appropriée afin qu’il n’y ait pas d’altérations irréversibles de ces écosystèmes.

Quelle restauration des forêts mettre en place après le passage du cyclone ?

Ce cyclone a constitué une perturbation d’une ampleur historique, qui a bouleversé les écosystèmes forestiers et a amorcé une dynamique naturelle de repeuplement par des végétaux.

Plutôt donc que de vouloir reconstituer la forêt mahoraise par des replantations massives, systématiques et indifférenciées des zones dévastées par le cyclone, le principe doit être, dans les milieux qui ne sont pas trop dégradés, de favoriser la résilience naturelle des peuplements existants à partir des couverts végétaux qui ont résisté au cyclone et des graines présentes dans les sols, dont la germination est facilitée par l’ouverture des sous-bois.

Les arbres morts constituant également des habitats importants pour certaines espèces de faune, de fonge et de flore, il est également important de conserver dans les deux RNN des zones témoin sans intervention active de restauration, en particulier dans la RNN de l’îlot Mbouzi davantage isolée des interventions humaines, afin d’y suivre la dynamique de régénération naturelle de la forêt après un cyclone.

Mais des travaux de dégagement des arbres renversés, de lutte mécanique contre les espèces exotiques envahissantes, ainsi que des plantations d’essences indigènes (issues de pépinières et de semences locales) avérées présentes dans les sites avant le passage du cyclone devront être réalisés là où le renouvellement spontané des peuplements indigènes n’apparaît pas suffisant.

Pour réaliser tout cela, il conviendra de procéder par étapes, en effectuant d’abord un état des lieux précis avec estimation et cartographie pour chaque parcelle des dommages subis (importance pour chaque essence des arbres renversés, aux troncs brisés, aux houppiers partiellement cassés, etc.).

Cet état des lieux permettra d’établir pour chaque parcelle un diagnostic de terrain des potentialités de régénération et des risques d’invasion d’espèces exotiques, conduisant à élaborer une stratégie de restauration pour chaque ensemble forestier, qui devra être examinée et validée, pour les deux RNN, par leurs conseils scientifiques, c’est-à-dire le Conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte, avant d’être mise en œuvre sur une période d’au moins 10 ans, avec un suivi de la restauration des peuplements et de la biodiversité.

Cette restauration nécessite donc un travail méticuleux de diagnostic et d’accompagnement des processus naturels de cicatrisation de la forêt, ceci par un personnel en nombre suffisant et formé pour cela.

Des « plans de sauvetage d’urgence » pour des espèces animales et végétales mises en danger par le passage du cyclone devront vraisemblablement aussi être mis en place en parallèle.

Pour la RNN des forêts, cette restauration s’intégrera logiquement dans le plan de gestion qui doit être élaboré et dont la réalisation vient d’être engagée en 2024. Pour celle de l’îlot Mbouzi, dont le deuxième plan de gestion, actuellement en cours, correspond à la période 2018-2027, elle pourra s’inscrire dans un nouveau plan de gestion à élaborer par anticipation.

Les auteurs remercient vivement M. Thani Mohamed Ibouroi, conservateur de la RNN de l’îlot Mbouzi, M. Djamadar Saindou, directeur de la RNN des forêts de Mayotte, et Mme Amélie van Gemert, présidente du Gepomay (Groupe d’études et de protection des oiseaux de Mayotte) pour leurs informations et photographies sur les dommages du cyclone Chido.![]()

Serge Muller est membre du Conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte, expert auprès du Conservatoire botanique national de Mascarin. Il est membre associé de l'Autorité environnementale de l'IGEDD et ancien président du Conseil national de la Protection de la Nature.

Abassi Dimassi est membre du Conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte

Germinal Rouhan est membre du Conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte et président du conseil scientifique du Conservatoire botanique national de Mascarin.

![[CINÉMA] Le Quatrième Mur : quand l’idéalisme n’a qu’un temps…](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/le-quatrieme-mur-616x359.png?#)