Jorge Luis Borges, el dictado del oráculo

Pero quizá la figura literaria que mejor defina la pulsión vital y escritural de este buscador de esencialidades sea la paradoja. Jorge Luis Borges tiene una vida paradójica como el mismo se ha encargado de rememorar en memorables poemas como Poema de los dones —«Nadie rebaje a lágrima o reproche/ esta declaración de la maestría/... Leer más La entrada Jorge Luis Borges, el dictado del oráculo aparece primero en Zenda.

Puede que el Borges ultraísta, el Borges más joven —si es que alguna vez lo ha sido—, persiguiese denodadamente las resonancias metafóricas en sus poemas y textos ficcionales, y que incluso algunas de sus más célebres páginas puedan explicarse a través de este recurso estilístico con el que el hacedor bonaerense, a lo largo de los años y el incremento de sus sombras, fue tomando una precavida distancia. Incluso hay quien pretende ver en El Aleph la búsqueda de la metáfora esencial, la metáfora de las metáforas, el uno que contiene la totalidad del universo, también del olvido.

La paradoja cimenta el borgiano mito de su escritura. Alfabetizado por su abuela inglesa en el idioma de Shakespeare, nunca dejó de fomentar la leyenda de haber leído por primera vez El Quijote en lengua inglesa; tal vez por esta deliberada asunción, y por su permanente exaltación y preferencia por los escritores anglosajones, se le considera también como el escritor más inglés de la lengua española, o si se prefiere, como reiteradamente señalan sus críticos, traductores y admiradores, como el escritor que «ha cambiado la lengua española» porque «la estructura de sus oraciones está mayormente moldeada por el inglés» (Borges, 2024: 141), es decir, su sintaxis es foránea «no es en realidad la del español» (ibíd.: 142).

Borges, al tiempo que se reafirma en la tradición anglosajona —«he hecho la mayoría de mis lecturas en inglés» (142)— se declara fatalmente heredero de la fría y broncínea perfección formal de Quevedo, de ahí que al final de su trayectoria admire más la vital e imperfecta prosa cervantina que el abstracto conceptualismo del autor de los Sueños en el que se ve fielmente trasparentado.

El destino de Borges no es como señala Harold Bloom una «huida a la biblioteca como refugio en el que los sueños podían compensar una imposible vida de acción» (Bloom, 1995, 474), sino que está regido por una infatigable búsqueda orientada con la noble idea, al principio solapada por la vocación literaria, de que en los libros todavía puede encontrarse «un orden perdido» (Borges, 1979: 96) como reflejo fehaciente de la civilización; debido a esa azarosa búsqueda por diferentes tradiciones literarias y al infructuoso cumplimiento de su tarea hasta la última luna, muchos escritores y lectores confunden a Borges con la literatura, con el lúcido guardián de la Biblioteca de Babel, con su encarnación oracular.

Uno de los méritos de Borges, puede que no el menor, es el de haber transcendido los géneros literarios, incluso aquellos por los que no ha transitado como el novelístico. En el autor argentino todo adquiere rango canónico, desde sus prólogos a sus poemas, desde sus disertaciones públicas a sus ensayos, desde sus ensoñaciones a sus relatos de ficción, desde aquello que no ha escrito y sin embargo ha quedado perdurablemente reflejado en la memoria de sus lectores; todo en el argentino, hasta sus balbuceos y ceguera, parece transformarse en literatura, en laberintos y espejo de su escritura.

Borges quiso ser la literatura como un día soñó que era Cansinos Assens, su reconocido maestro. Cansinos, políglota, traductor de Las mil y una noches, inventor de istmos poéticos y de revistas literarias, morador permanente de una biblioteca —Cansinos tenía sus libros amurallando desordenadamente las paredes de su casa— y socrático urdidor de la tertulia del café Colonial, reunía todas las condiciones y características para deslumbrar al ávido argentino que siempre admiró en Cansinos su erudición, pero sobre todo su insobornable inclinación hacia el fracaso: «Y sintió que era suya esa dulzura/ y sintió que era suyo aquel destino» (Borges, 1979: 241). Borges siempre dual, cuando no paradójico, encontró una parte de sí mismo en Cansinos Assens, la otra lo esperaba en su Buenos Aires y se llamaba Leopoldo Lugones.

Cansinos Assens y Leopoldo Lugones, una sombra de escritor y un poeta portentoso, pero sobre todo dos insondables eruditos, son las partes del binomio que si no prefiguran a Borges sí contribuyen a explicarlo como si se tratase de una de las series causales de uno de sus poemas o cuentos: Cansinos Assens + Leopoldo Lugones = Jorge Luis Borges.

El cariño y la devoción de Borges por Cansinos Assens ha quedado recogida en una extraordinaria crónica periodística de Soledad Alcaide en El País del 26 de septiembre de 1999, donde vivamente la periodista documenta, apoyándose en el testimonio de Juan Antonio de Ceballos, amigo de Fernando Quiñones, el último encuentro que los dos escritores mantuvieron en el año 1963, en la casa de la calle Menéndez Pelayo, 57, donde languidecía en su olvido Cansinos Assens. Borges, consagrado como escritor a nivel internacional, viajaba por tercera vez a Madrid bajo el pretexto de impartir una conferencia en el Instituto Argentino de Cultura Hispánica, aunque la razón oculta de su viaje era la de reencontrarse —después de 42 años— con Cansinos Assens, del que sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Según recoge Soledad Alcaide la ceguera le jugó una mala pasada a Borges que al intentar abrazar a su maestro abrazó el vacío: «Fue el encuentro de un ciego y de un moribundo» (Alcaide, 1999: 8).

La relación con Leopoldo Lugones no fue tan pacífica y mucho menos tan afectuosa. Borges cometió el error que cometen la mayoría de los poetas y escritores en su juventud, y es el confundir a su maestro con un rival al que hay que batir y destronar. Dicen lo contemporáneos de Leopoldo Lugones que tenía un carácter áspero y retraído y un temperamento bastante sombrío, pero, como acredita su obra no solo era un poeta inspirado por las musas sino un erudito que había templado sus vastos conocimientos en la forja de Hefesto. Un tipo conservador, duro y trágico, que moldeó la identidad de los argentinos, no solo con sus versos, sino a través del poema de Miguel Hernández, que, como reconocería Borges años más tarde —y vuelvo a citar de memoria—, tras El payador: «los argentinos no leen el Martín Fierro de Miguel Hernández sino el de Leopoldo Lugones», debido a que algunos lectores también pueden transformar la percepción de una obra literaria. La desproporcionada andanada del Borges joven contra el Lugones viejo ha quedado recogida en las «Acotaciones» de El tamaño de mi esperanza bajo el epígrafe de «El Romancero». Un libro por él proscrito, por lo que nunca se volvió a publicar durante su vida, hasta que María Kodama permitió su publicación una vez muerto el hacedor argentino. Borges fundamenta su despiadada crítica hacia el renombrado vate de Lunario sentimental en la propensión formal de sus poemas y en su sujeción a la rima de la métrica castellana, en busca de una perfección que la mayoría de las veces solo propicia monstruosos ripios:

«Puede aseverarse que con el sistema de Lugones son fatales los ripios. Si un poema rima en ía o en aba, hay centenares de palabras que se le ofrecen para rematar una estrofa y el ripio es ripio vergonzante. En cambio, si rima en ul como en Lugones, tiene que azular algo enseguida para disponer de un azul o armar un viaje para que le dejen llevar baúl u otras indignidades» (en Farías, 1992. 81).

Naturalmente, con el pasó de los años, el aguerrido autor de Fervor de Buenos Aires y de Luna de enfrente debió de avergonzase no solo de sus radicales apreciaciones sino de la arrabalera manera de burlarse de un poeta auténtico con el que tanto aprendió sobre la percepción estructural y formal del poema, como el mismo señaló en las conferencias que ofreció en la Universidad de Columbia, recogidas bajo el significativo título de El aprendizaje del escritor. Borges trató de restablecer la desabrida relación con su maestro tardíamente declarado, a través de un simbólico abrazo dado en el aire de las borrosas cronologías, en un prólogo memorable de uno de sus más reconocidos poemarios, El Hacedor:

«Si no me engaño, usted no me malquería, Lugones, y le hubiera gustado que le gustara algún trabajo mío. Ello no ocurrió nunca, pero esta vez usted vuelve las páginas y lee con aprobación algún verso, acaso porque en él ha reconocido su propia voz, acaso porque la práctica deficiente le importa menos que la sana teoría» (Borges, 1979: 117).

Borges quiso ser Cansinos Assens y Leopoldo Lugones, pero también Homero y Virgilio, Milton y De Quincey, Alan Poe y Whitman, y toda la vasta sucesión de nombres que jalonan las diferentes tradiciones literarias de la humanidad. Por eso negó el valor de la originalidad y de la gloria literaria, al considerar a los escritores deudos de las páginas que los prefiguran, insomnes amanuenses del palimpsesto de la civilización, una consecuencia, más que una sucesión, de todos aquellos que les han precedido, incluso de los más postergados y olvidados. La idea puede que venga de la Biblia, ese extraordinario libro —que el escritor argentino atribuye lúcidamente al género fantástico— escrito por diferentes manos que preservan su unidad. Unidad que lleva a Borges a interesarse por la cábala, cuya paradójica multiplicidad de significados ocultos es una metáfora de su interés por los textos y manuscritos herméticos; debido a ello, la mayoría de sus relatos y de sus poemas están llenos de instrumentos, herramientas y símbolos gnósticos: espejos, laberintos, bibliotecas, brújulas, manuscritos, etc., en su afán por representar simbólicamente la enigmática realidad.

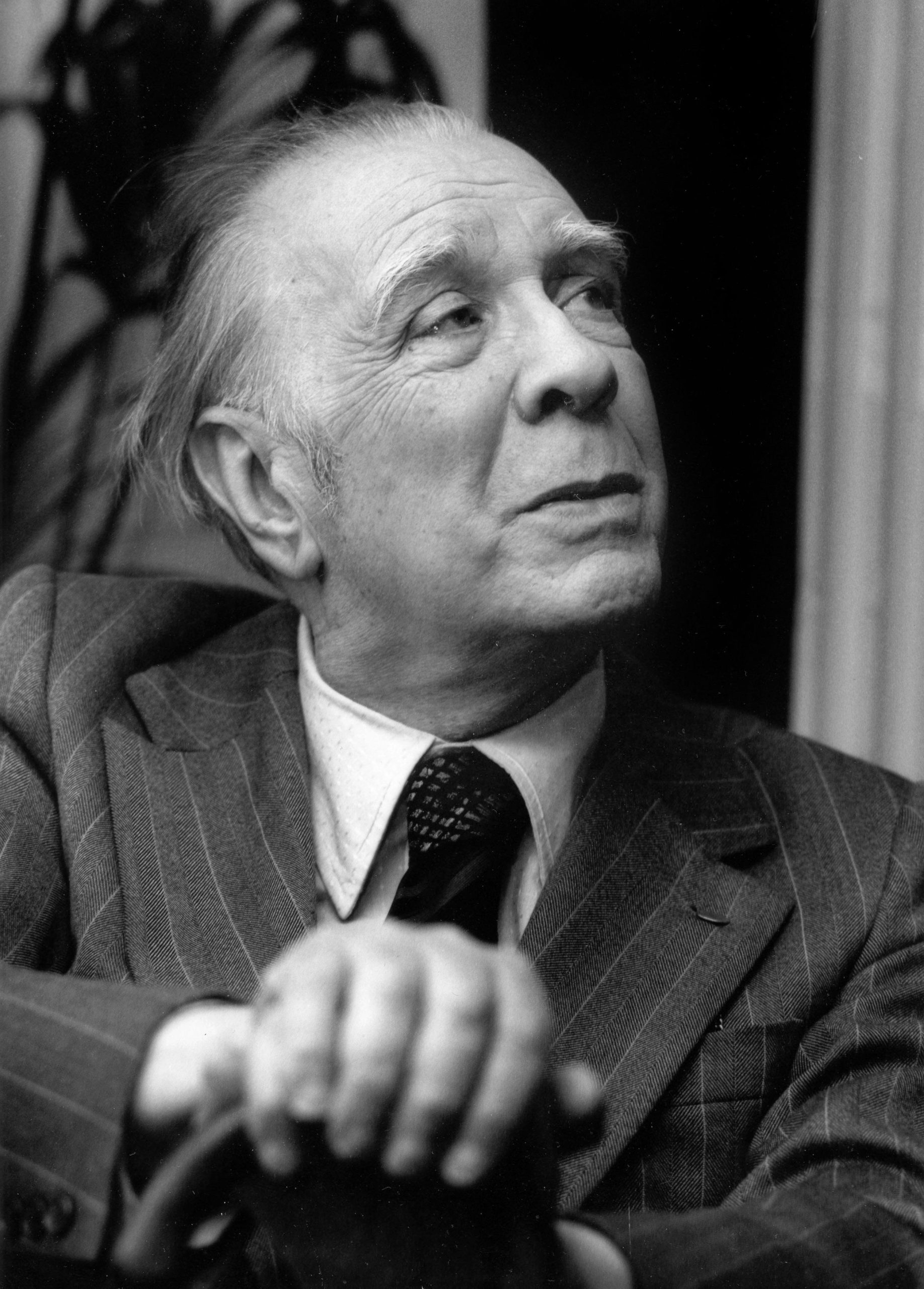

© Louis Monier. Rue des archives

Borges es un cartógrafo, no del sentimiento ni del corazón humano, sino de la abstracta especulación. Sus cuentos y sus poemas fascinan al lector no solo por la belleza de sus sorprendentes erudiciones o por la reflexionada elección de cada una de sus palabras, sino, sobre todo, por las contradicciones lógicas que plantean sus artificios casi siempre resueltos desde una perspectiva totalizadora. Borges descifra más que describe, sus textos con frecuencia adquieren la estructura del teorema o del silogismo; y quizá por ello, al adentrarse en sus analogías, paralelismos y enumeraciones, a sus lectores les invada la impresión de estar dilucidando las verdades últimas del ser humano y del universo. Ese es el mayor logro, sin duda, de sus poemas y ficciones.

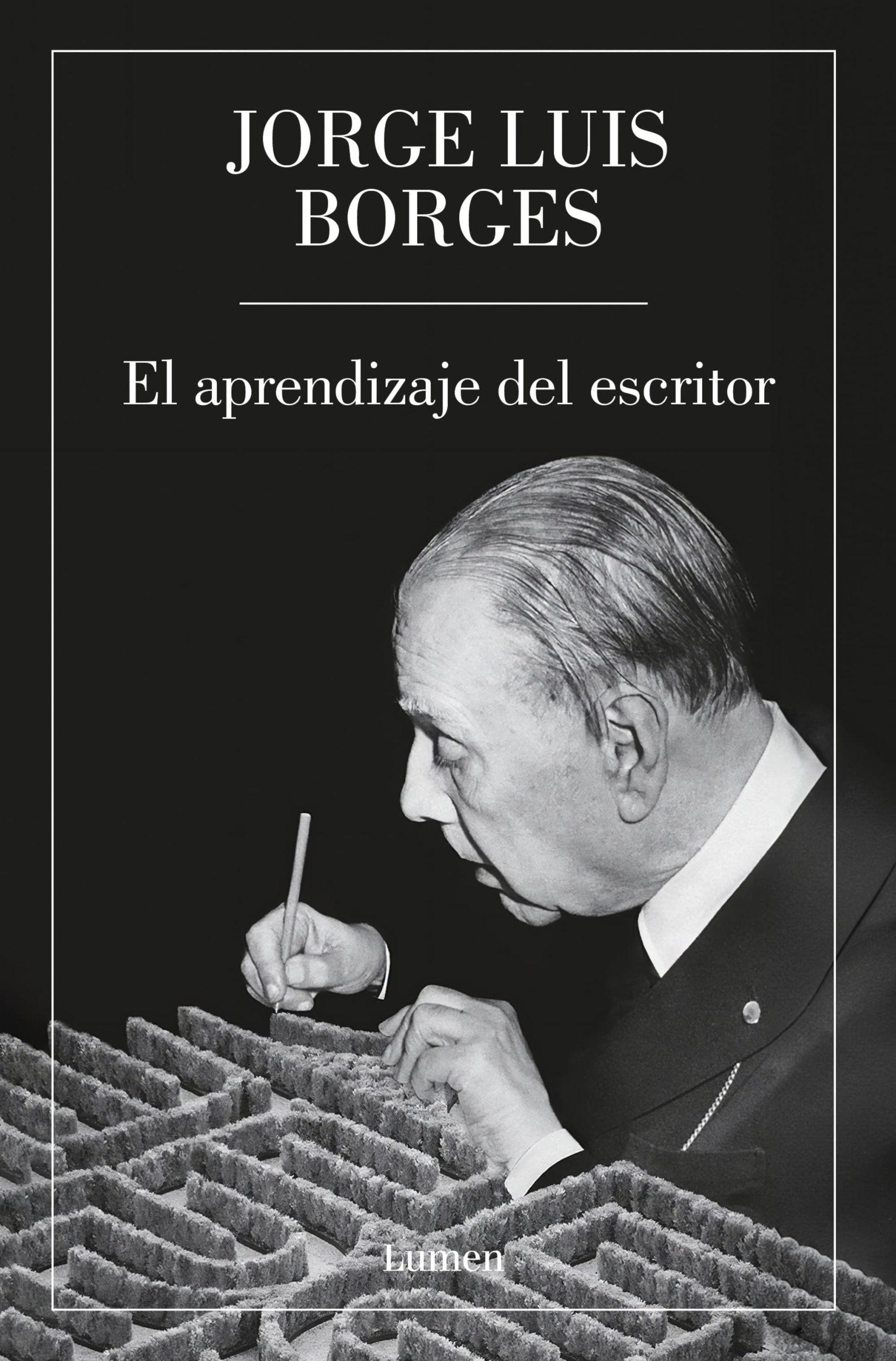

La editorial Lumen ha publicado una nueva edición de Historia universal de la infamia y de un interesante libro coral, dada la temática que desarrolla y las voces que intervienen, de Jorge Luis Borges: El aprendizaje del escritor. Este último libro recoge las tres conferencias que el escritor argentino dio en 1971 en la Universidad de Columbia sobre la ficción, la poesía y la traducción. Curiosamente este es un libro doblemente traducido, debido a que las conferencias se dieron en inglés y, por lo tanto, están traducidas al español por Julián E. Ezquerra; pero conviene no olvidar que fueron recogidas de la exposición oral de Jorge Luis Borges y de Thomas di Giovanni, y que por lo tanto tuvieron que ser transcritas al inglés para su primera edición en 1973. La transcripción de una exposición oral a un texto escrito —como he señalado en otras ocasiones— conlleva unas operaciones lingüísticas muy semejantes a la de traducción de un texto de un idioma a otro; no obstante, para tranquilidad de los lectores, el resultado final de la traslación textual de estas conferencias es francamente bueno, al quedar exentas sus páginas de las complejas extravasaciones lingüísticas acometidas.

En El aprendizaje del escritor Jorge Luis Borges reflexiona sobre la ficción, la poesía y la traducción, para debatir con los estudiantes algunos aspectos de su poética creativa y de su pensamiento literario, sirviéndose de la lectura de alguno de sus relatos como «El otro duelo» y de algunos poemas: «Junio, 1968», «El guardián de los libros» y «El centinela».

Borges se ha convertido —gracias a su perseverancia, esfuerzo y talento— en el guardián de los libros de la biblioteca universal, en el lúcido centinela que vela los azares del tiempo como revela la urdimbre de los poemas señalados. No deja de resultar una justicia poética que después de tanto empeño se haya convertido en una especie de santón literario, de oráculo, en cuyos textos, al igual que en la cábala, los escritores bisoños buscan trascendentales respuestas a sus anhelos y fervores literarios. Quizá por ello, desde los años ochenta del pasado siglo, no haya presentación de libros que se precie en el que no se le cite o mencione; sobre todo en las presentaciones de libros de poesía, donde los pretendidos vates suelen declararse con cierta ingenuidad, a través de una admiración sin límites, deudos del demiurgo argentino, pálidas reencarnaciones de su ingenio.

Borges se presenta en El aprendizaje del escritor como un antagonista de la literatura engagée, de la literatura comprometida, porque considera que el escritor comprometido pierde su libertad al no «poder escribir lo que quiere» (62). Para evidenciar la prevención que tiene a ese tipo de literatura contrapone el escritor comprometido al escritor iluminado por las musas, y no duda ejemplificarlo en primera persona: «yo no elijo mis propios temas ellos me eligen a mí» (62); el escritor, visto desde la óptica borgiana, es un ungido que también crea al dictado.

Sus reflexiones sobre la poesía siempre resultan interesantes, y en esta conversación-conferencia Borges aborda los diferentes ciclos, a veces antagónicos, de su escritura poética. El viejo poeta reivindica de nuevo la unción de las musas —«la poesía es dada al poeta», «Quien es poeta lo es siempre, y se ve asaltado por la poesía continuamente»— (96), así como su profundo estudio, ya que «para romper las reglas uno debe conocer las reglas antes» (76). Por eso Borges aconseja a los jóvenes a que practiquen las formas versales tradicionales, a que descubran la belleza y las posibilidades del soneto, para que no incurran en los errores de su juventud —como se ha comentado más arriba con Leopoldo Lugones— ni en la pretensión barroca de crear sus propias formas; debido a que sin estructura «el poema sería informe, y yo no creo que un poema pueda permitirse eso» (81). Borges, en su vejez, valora las formas clásicas, especialmente el soneto, que profesa con asiduidad porque le ayudan a reordenar y memorizar sus versos.

El tercer tema abordado por el autor de El hacedor en la Universidad de Columbia analiza la traducción literaria, ese oficio al que no es ajeno ningún escritor, sobre todo si se entiende cualquier texto creativo como una traducción de la realidad. Hay aspectos curiosos que confiesa el propio traductor de Borges, Thomas di Giovanni, quien comenta que muchas traducciones emprendidas con el escritor argentino sirvieron para mejorar alguno de sus textos, que en ediciones ulteriores se trasladaron a la versión original en castellano. Otro hecho curioso, aunque bastante habitual, es que un escritor bilingüe como Borges, con un excelente inglés, precise la colaboración de un traductor para trasladar sus textos al idioma de Shakespeare, y no así para verterlos del inglés al español, a la lengua más propia, como ejemplifican, entre otras, sus traducciones: Hojas de hierba de Walt Whitman, La metamorfosis de Franz Kafka y Las palmeras salvajes de William Faulkner.

El aprendizaje del escritor es una indagación sobre las obsesiones y la literatura borgiana, la mayoría de ellas forjadas en sus primeros libros, entre los cuales se encuentra Historia universal de la infamia. En estas páginas todavía pueden encontrarse ecos del Borges militante de los ideales de la revista Martín Fierro, del movimiento de la Calle Florida, en la mitificación que hace del gaucho de ciudad, del compadrito, como puede observarse en uno de los primeros cuentos con los que alcanzó cierta nombradía literaria: «Hombre de la esquina rosada». Pero incluso en este relato, netamente porteño, puede rastrearse la influencia anglosajona, debido a que su final no deja de ser deudor de Nathaniel Hawthorne y de Ambrose Bierce. Los siete relatos de Historia universal de la infamia recrean una serie de biografías, fundamentadas algunas de ellas en hechos reales (en busca de una verosimilitud aristotélica) y otras imaginadas («marca de la casa» que diría el propio autor), complementados por una interesante coda o capítulo final —«Etcétera»— que recoge una serie de relatos en el que se reconoce inequívocamente al Borges de Ficciones y de El Aleph. El escritor argentino, quizá por verse demasiado expuesto, siempre se mostró reticente ante este libro, sobre el que volvió para revisarlo en diferentes ocasiones: en 1954 añadió a «Etcétera» los relatos siguientes: «Un doble de Mahoma», «El enemigo generoso» y «Del rigor en la ciencia, estos dos últimos entrarán a formar parte, definitivamente, de los compilados en El Hacedor (1960)».

Jorge Luis Borges no es la literatura, pero sí uno de sus más reconocibles oráculos. Asomarse a sus páginas es como tener en las manos «El espejo de tinta» que fascinó al cruel Sudán Yakub el Doliente, un espejo en el que se unifica el universo y al mismo tiempo se multiplica hasta el infinito. Ningún lector queda defraudado leyendo a Borges, aunque a veces sus sentencias y apotegmas recuerden los emitidos por el oráculo de Delfos: «Creso, si cruzas el río Halys destruirás un imperio». Borges siempre deja al lector a la orilla del paradójico río Halys, aunque solo sea para que sienta el eterno fluir de las aguas de Heráclito y escuche el inmortal canto del ruiseñor sobre un verso de Teócrito. Borges, siempre Borges.

—————————————

Autor: Jorge Luis Borges. Título: El aprendizaje del escritor y Historia universal de la infamia. Editorial: Lumen. Venta: Todos tus libros.

La entrada Jorge Luis Borges, el dictado del oráculo aparece primero en Zenda.