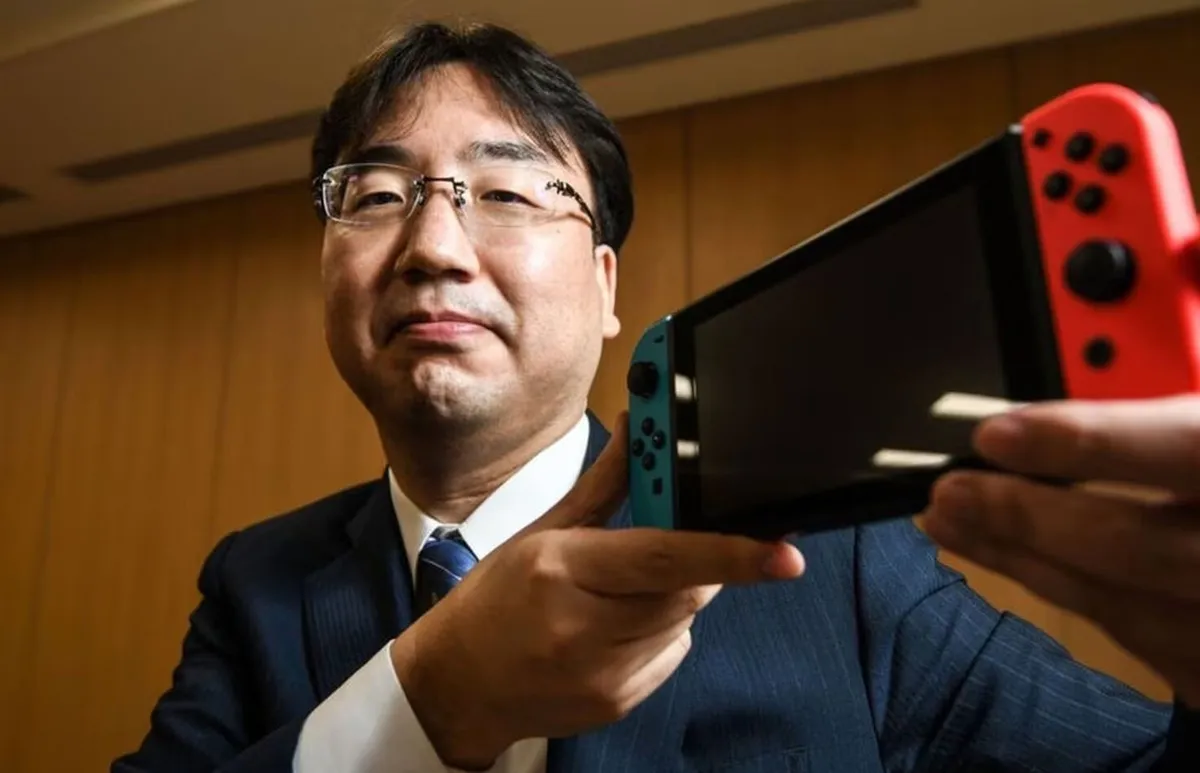

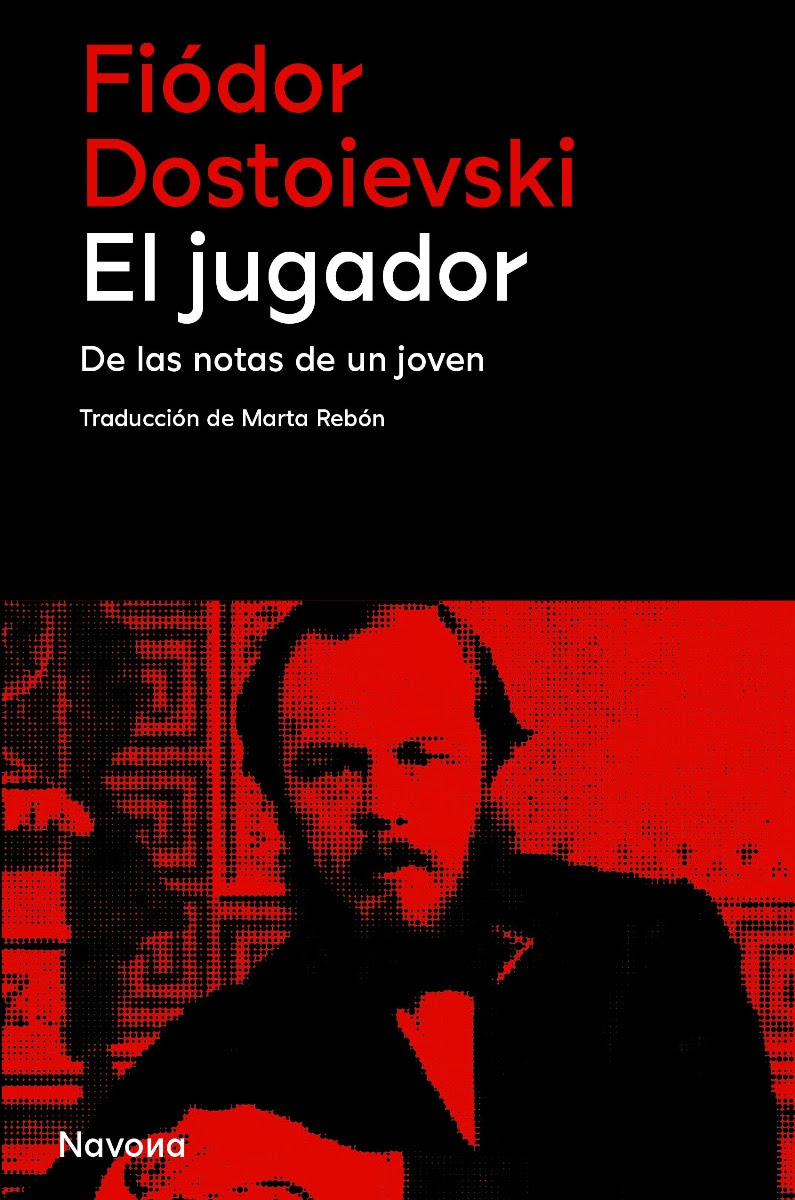

El jugador, de Fiódor Dostoievski

Llega a las librerías una nueva traducción del clásico de la literatura rusa El jugador. Marta Rebón devuelve a la actualidad una obra que Fiódor Dostoievski publicó en 1866 bajo la presión del cumplimiento de un plazo para pagar las deudas de juego que acumulaba. Precisamente de eso, de la adicción a la ruleta, habla... Leer más La entrada El jugador, de Fiódor Dostoievski aparece primero en Zenda.

Llega a las librerías una nueva traducción del clásico de la literatura rusa El jugador. Marta Rebón devuelve a la actualidad una obra que Fiódor Dostoievski publicó en 1866 bajo la presión del cumplimiento de un plazo para pagar las deudas de juego que acumulaba. Precisamente de eso, de la adicción a la ruleta, habla esta novela.

En Zenda reproducimos las primeras páginas de El jugador (Navona), de Fiódor Dostoievski.

***

I

Por fin he vuelto después de ausentarme dos semanas. Los nuestros llevaban ya tres días en Ruletemburgo. Pensaba que estarían esperándome Dios sabe con qué impaciencia, pero me equivoqué. El general se mostró muy distante; me trató con altivez y me mandó junto a su hermana. Era evidente que habían sacado dinero de alguna parte. Incluso tuve la impresión de que el general me miraba un tanto avergonzado. Maria Filíppovna andaba muy atareada y habló conmigo de pasada; aun así, tomó el dinero, lo contó y escuchó mi informe de principio a fin. Para el almuerzo aguardaban a Mezentsov, a un francesito y a cierto inglés: como de costumbre, en cuanto hay dinero, se organiza de inmediato un banquete, al estilo de Moscú. Al verme, Polina Aleksándrovna me preguntó: «¿Por qué ha tardado tanto?», y, sin esperar una respuesta, se fue no sé a dónde. Por supuesto, lo hizo a propósito. Aun así, tendremos que aclarar algunas cosas. Hay mucho de lo que hablar.

—Porque, si no, lo veo muy capaz de llevarlos al casino, a la ruleta. Ya me disculpará —añadió—, pero sé que es bastante imprudente aún e inclinado posiblemente al juego. En cualquier caso, aunque no soy su mentor y ni siquiera desee arrogarme ese papel, al menos tengo derecho a desear que usted, por así decirlo, no me comprometa a…

—Pero si no tengo dinero —repliqué con calma—. Para perderlo, primero hay que tenerlo…

—Ahora mismo lo recibirá —contestó el general, ruborizándose un poco, y rebuscó en su escritorio; abrió una libretita y comprobó que me debía unos ciento veinte rublos—. ¿Cómo haremos las cuentas? —musitó—, hay que hacer la conversión a táleros. Tome, tenga cien táleros justos; el resto también se le abonará, por supuesto.

Acepté el dinero sin decir una palabra.

—Se lo ruego, no se ofenda por lo que le he dicho; es usted tan suspicaz… Si le he hecho esta observación, ha sido, en cierto modo, para advertirle…; y tengo el derecho, por así decirlo, a…

De camino al hotel con los niños para el almuerzo, nos encontramos con toda una comitiva. Nuestro grupo había salido a visitar unas ruinas. ¡Dos carruajes espléndidos, unos caballos magníficos! Mademoiselle Blanche, en un carruaje con Maria Filíppovna y Polina; el francesito, el inglés y nuestro general, sobre sus cabalgaduras. Los transeúntes se detenían estupefactos; el efecto deseado se había conseguido, aunque al general iba a salirle muy caro. Calculé que, con los cuatro mil francos que yo les había traído, sumados a lo que claramente ellos habían logrado reunir entretanto, ahora debían de tener siete u ocho mil francos; eso es demasiado poco para mademoiselle Blanche.

Mademoiselle Blanche se aloja en nuestro hotel con su madre; y también hace lo propio nuestro francesito. Los sirvientes lo llaman monsieur le comte, y a la madre de mademoiselle Blanche, madame la comtesse; bueno, ¿y qué? Tal vez sean de veras un comte y una comtesse.

Sabía de antemano que monsieur le comte no me reconocería cuando nos encontráramos en la mesa. Al general, por supuesto, tampoco se le ocurrió presentarnos, o por lo menos mencionarme; aun así, monsieur le comte ha viajado por Rusia y sabe bien que lo que allí se conoce como un outchitel es poco más que un don nadie. Sin embargo, me conoce de sobra. De todos modos, admito que me presenté a la mesa sin invitación; al parecer, el general se había olvidado de dar instrucciones con respecto a mí, pues de lo contrario seguro que me habría enviado a comer a la table d’hôte. Así pues, como aparecí por iniciativa propia, el general me miró con desagrado. La buena de Maria Filíppovna me indicó al instante un asiento; pero el encuentro con míster Astley me salvó del apuro y, sin querer, mi pertenencia a esa compañía quedó legitimada.

Con ese extraño inglés me había cruzado por primera vez en Prusia, en un compartimento de tren donde viajamos el uno frente al otro mientras yo trataba de alcanzar a nuestro grupo. Luego me volví a cruzar con él en mi entrada a Francia y finalmente en Suiza un par de veces en el transcurso de esas dos semanas… Y ahora de pronto me lo encontraba de nuevo aquí, en Ruletemburgo. Nunca he conocido a un hombre más tímido; su timidez raya en la necedad, y él mismo lo sabe porque no tiene un pelo de tonto. Sin embargo, es amable y tranquilo. Fui yo quien entabló conversación con él cuando nos conocimos en Prusia. Me contó que aquel verano había visitado Cabo Norte y que le apetecía mucho ir a la feria de Nizhni Nóvgorod. No sé cómo conoció al general, pero me parece que está perdidamente enamorado de Polina. Cuando ella entró, la cara se le arreboló como un cielo al amanecer. Se alegró de que me sentara a su lado y, por cuanto parece, ya me considera un amigo íntimo.

En la mesa, el francesito alardeó como un pedante; con todos se mostró despectivo y altanero. Pero en Moscú, me acuerdo, se limitaba a decir futilidades. Hablaba mucho de economía y de política rusa. De vez en cuando el general se atrevía a contradecirlo, pero muy discretamente, lo justo para que su dignidad no quedara en entredicho.

Yo me hallaba de un humor peculiar; desde luego, antes de la mitad del almuerzo ya me había hecho la misma pregunta de siempre: «¿Por qué aguanto a este general y no me he alejado de toda esta gente hace tiempo?». De vez en cuando miraba a Polina Aleksándrovna; ella no me hacía el más mínimo caso. Acabé por indignarme y me atreví a volverme insolente.

[…]

—————————————

Autor: Fiódor Dostoievski. Título: El jugador. Traducción: Marta Rebón. Editorial: Navona. Venta: Todos tus libros.

La entrada El jugador, de Fiódor Dostoievski aparece primero en Zenda.