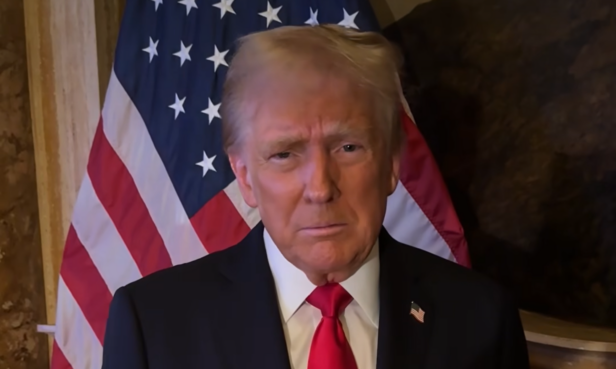

Trump : un marchand de doutes sur les marchés pétroliers mondiaux ?

En invitant les Américains à forer, Donald Trump apparaît comme un soutien de l’industrie pétrolière. Mais à qui cela profitera-t-il ? Sur le marché mondial des matières premières, rien n’est sûr.

En invitant les Américains à « forer », Donald Trump apparaît comme le champion de l’industrie pétrolière. À qui cela profitera-t-il ? Le résultat final sur un marché mondial, comme sur celui des matières premières, dépendra des réactions des uns et des autres. Mais aussi de la cohérence des politiques énergétique et commerciale de la Maison Blanche.

Lors de son discours d’investiture du 20 janvier 2025, Donald Trump a affirmé que les États-Unis redeviendront « une nation riche, et c’est l’or liquide qui se trouve sous nos pieds qui nous y aidera ». Ces paroles ne sont guère surprenantes, puisque durant sa campagne le désormais 47e président américain n’avait cessé de reprendre le slogan républicain « Drill, baby, drill » de 2008, afin de proposer un plan d’intensification massive des forages en cas de réélection.

Dans ce contexte d’urgence énergétique déclaré par D. Trump dès le premier jour de son mandat, quelles pourraient être les conséquences sur les marchés pétroliers de sa politique visant à accroître significativement la production états-unienne de brut ?

Un renforcement de la puissance pétrolière états-unienne

Les États-Unis, deuxième consommateur d’énergie et deuxième émetteur de CO2 au niveau mondial, sont redevenus depuis le milieu des années 2010 le premier producteur de pétrole. La dynamique haussière de leur production de brut observée depuis la fin des années 2000 (Figure 1) – grâce notamment à l’exploitation des pétroles non conventionnels – leur a permis de ravir à l’Arabie saoudite et à la Russie la place de premier producteur mondial depuis 2017.

Si les États-Unis restent le premier consommateur mondial de brut, leurs importations ont été sensiblement réduites. En 2023, ils ont importé 6,5 mbj, dont près de 60 % provenaient du Canada seul (Figure 2). Moins de 16 % des approvisionnements américains émanent des pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et moins de 10 % des pays du Golfe persique, soit un plus bas historique.

Figure 1 : Production de pétrole aux États-Unis (1920-2024) en millions de barils par jour

Source : EIA, 2024

Une moindre dépendance au pétrole saoudien

Il est intéressant de souligner que les deux pays ciblés en matière de politique extérieure ces dernières semaines – le Mexique et le Canada – en raison des problématiques relatives à l’immigration ou à de potentielles conquêtes territoriales sont également ceux qui assurent 70 % des approvisionnements américains.

L’amélioration de la souveraineté énergétique des États-Unis et leur désormais faible dépendance à des pays comme l’Arabie saoudite (autour de 5,5 % en 2023, contre plus de 17 % dix ans plus tôt) ont renforcé leur poids et leur pouvoir de marché sur les marchés pétroliers et dans leurs rapports avec les pays du Moyen-Orient.

Figure 2 : Principaux fournisseurs de pétrole des États-Unis en 2023

Source : EIA, 2024

Accumulation d’incertitudes sur le marché mondial

La volonté de D. Trump d’abonder les marchés de pétrole américain intervient dans un contexte d’incertitudes dans le secteur :

- incertitudes à moyen terme sur un potentiel pic de demande annoncé par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) à la fin de la décennie (une décennie plus tard pour l’OPEP) ;

- incertitudes pour la seule année 2025 du fait d’un possible surplus de pétrole ;

- incertitudes à très court terme où les évolutions des cours ont été bousculées par de nombreux facteurs.

En effet, depuis début janvier, la conjonction de conditions climatiques très rigoureuses aux États-Unis, d’une diminution supplémentaire des stocks de pétrole américain à leur plus bas niveau depuis 2022, de nouvelles sanctions sur le pétrole russe, ainsi qu’une révision à la baisse des prévisions d’excédents pétroliers pour 2025 par l’AIE, ont sensiblement poussé les prix du brut à la hausse. Après avoir atteint un pic mi-janvier, les prix ont baissé, un mouvement accéléré par l’investiture de D. Trump et les incertitudes provoquées sur le marché par les différents décrets présidentiels.

À lire aussi : Trump engagera-t-il un nouveau bras de fer avec le Venezuela ?

De nouveaux déséquilibres ?

L’inquiétude actuelle des marchés résulte notamment des révisions en cours sur les équilibres et les anticipations relatives à l’offre et la demande. Dans son dernier rapport sur les marchés pétroliers, l’AIE a ainsi revu à la baisse l’excédent de l’offre pour 2025 (autour de 0,7 mbj contre 1 mbj auparavant), arguant d’une hausse de la demande hivernale et d’une possible diminution de l’offre sur les premiers mois de l’année. L’AIE estime en outre qu’un renforcement des sanctions contre l’Iran et la Russie pourrait complètement rééquilibrer le marché en 2025 en retirant la production de ces deux pays. Dans ses derniers exercices de prévisions, le département américain à l’Énergie anticipe pour sa part un marché en léger surplus, insistant sur les fortes incertitudes géopolitiques actuelles.

Seule l’OPEP entrevoit un marché déficitaire avec une projection de la croissance de la demande de près de 1,45 mbj en 2025 (contre 1 mbj pour l’AIE et 1,3 pour le département américain à l’énergie) et une projection de la croissance de l’offre de 1,5 mbj. Dans ce contexte, une production américaine supplémentaire sur le marché pourrait théoriquement le déséquilibrer davantage. En effet, ce dernier apparaît aujourd’hui comme déjà excédentaire au vu des différentes estimations. Les projections du département américain à l’énergie, réalisées avant l’investiture, ne montrent toutefois qu’une faible augmentation de cette production sur 2025 (environ 13,5 mb/j) et sur 2026 (13,6 mb/j).

Menaces sur le commerce mondial

Le facteur pétrolier ne peut être isolé des autres problématiques économiques actuelles. D’une part, le contexte économique observé en Chine (principal contributeur à la croissance de la demande pétrolière) n’incite pas à l’optimisme et, d’autre part, le monde économique reste suspendu à la politique tarifaire envisagée par les États-Unis envers leurs principaux partenaires commerciaux. Une récente note du CEPII montre qu’une hausse de 10 % des droits de douane sur les importations en provenance de tous les pays et de 60 % en provenance de la Chine se traduirait par une diminution de 3,4 % des exportations mondiales en volume et un recul de 0,5 % du PIB mondial, ce qui affecterait inévitablement les marchés pétroliers.

Les deux pays les plus touchés par cette politique seraient la Chine et les États-Unis, ce qui irait à l’encontre des intérêts de Donald Trump qui prévoyait lors de son investiture

« le rêve américain sera bientôt de retour et prospérera comme jamais auparavant… »

La politique commerciale contre le pétrole ?

La volonté de D. Trump d’accélérer la production de brut sur le territoire états-unien fait face à des objectifs qui, là aussi, apparaissent contradictoires s’agissant des politiques énergétique et commerciale. Il s’agit tout d’abord de favoriser une diminution des prix de l’énergie sur le marché américain pour lutter contre l’inflation. Cet effet ne doit toutefois pas être compensé par une hausse des prix des autres matières premières et des biens de consommation qui seraient forcément affectés par une augmentation des droits de douane. Or, l’énergie ne représente aujourd’hui qu’une faible part de l’indice des prix aux États-Unis (moins de 6,5 %), alors que celle des biens de consommation (hors énergie et alimentation) s’élève à près de 18 %.

Dans ce contexte, la politique commerciale de D. Trump contrecarrerait totalement sa volonté de distribuer du pouvoir d’achat à son électorat. De plus, dans un environnement de prix bas, les incitations pour les producteurs de pétrole à accroître leur production seraient forcément réduites. Or, les incertitudes soulevées aujourd’hui par l’administration Trump ne sont pas susceptibles d’offrir un contexte de stabilité pour les producteurs, sauf à imaginer des politiques de subventions massives.

[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]

La réaction de l’OPEP

Toutefois, là encore, même s’ils sont en baisse depuis quelques mois, les taux d’intérêt restent élevés et la Banque centrale américaine ne devrait pas opérer de changements profonds en raison des incertitudes économiques et géopolitiques actuelles. Enfin, les producteurs américains ne seraient pas à l’abri d’une réaction similaire à celle de l’OPEP en 2014, à savoir une hausse de la production pour faire baisser les prix et ainsi les exclure du marché, ceux-ci ayant des coûts de production bien plus élevés.

Au vu des contradictions inhérentes aux politiques envisagées par l’administration Trump, il ne pourrait y avoir aucun gagnant : ni les consommateurs ni les producteurs. La seule certitude concerne les conséquences environnementales d’une politique « pro fossiles » et celles, possibles, de la sortie des États-Unis des accords de Paris – d’autres pays suivront-ils cette voie ?

Au total, D. Trump pourrait se révéler comme un marchand de doutes et une incarnation du risque géopolitique alimentant la fragilité et la volatilité des prix sur les marchés pétroliers.![]()

Emmanuel Hache est Adjoint Scientifique de la Direction Economie et Veille d'IFP Energies nouvelles, Economiste et prospectiviste, il est également chercheur associé au laboratoire Economix de l’université Paris Nanterre et directeur de recherche à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS). Il a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche (ANR) pour le projet GENERATE (Géopolitique des énergies renouvelables et analyse prospective de la transition énergétique) entre 2018 et 2020 et pour le projet GET MORE H2 (Géopolitique de la Transition énergétique et Modélisation mondiale économique et sociale des technologies de production d’hydrogène) entre 2023 et 2027.

Valérie Mignon est conseiller scientifique au CEPII, membre du Cercle des économistes, présidente de la section 05 (sciences économiques) du CNU et secrétaire générale de l'AFSE.

Jérôme Sabathier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[SATIRE À VUE] Emmanuel Macron poursuit sa tournée des bar-tabac](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/macron-cafe-grok-616x347.jpg?#)

![« Ce n’est pas parce qu’on reçoit qu’on adhère » : Raphaël Schellenberger, député [3/3]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_3080.jpg)