Кто плавает на льдине? Арктические экспедиции в России

По уши во льду Экспедиция «Северный Полюс-41» проводилась в рамках возобновления регулярных дрейфов в Северном Ледовитом океане с целью всесторонне исследовать Арктику. Если раньше советские и российские учёные разворачивали станцию прямо на льдине, то сейчас из-за глобальных изменений климата это стало небезопасно – найти стабильную льдину, которая переживёт много месяцев, сложно. Так появилась идея дрейфовать…

Жизнь полярника на арктической станции – это встречи с белыми медведями, возможность любования полярным сиянием, холод, преодоление себя каждый день и проверка духа. Или нет? Морской геолог Елена Попова провела полгода на дрейфующей станции в качестве морского геолога в 2022-2023 годах и на примере своего опыта расскажет о том, чем же занимается полярник в 21 веке и как столь уникальный опыт влияет на жизнь.

По уши во льду

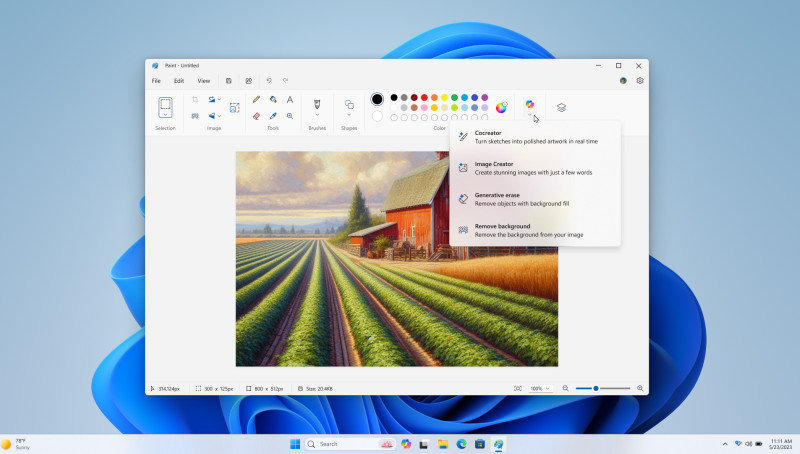

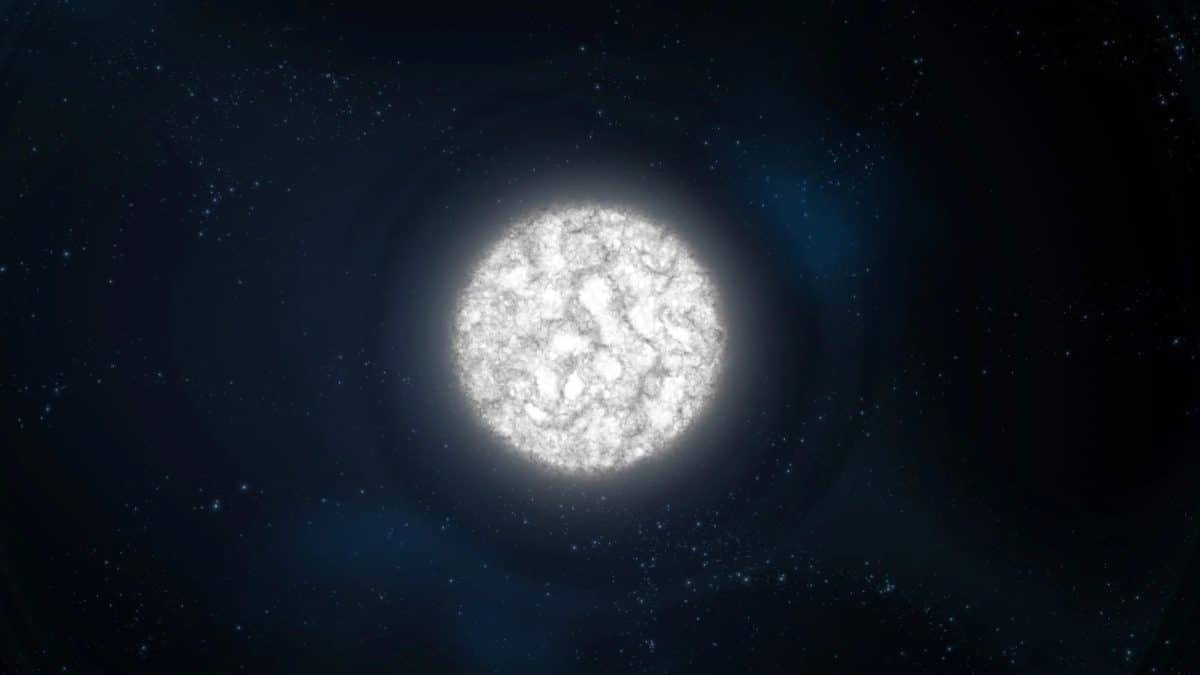

Экспедиция «Северный Полюс-41» проводилась в рамках возобновления регулярных дрейфов в Северном Ледовитом океане с целью всесторонне исследовать Арктику. Если раньше советские и российские учёные разворачивали станцию прямо на льдине, то сейчас из-за глобальных изменений климата это стало небезопасно – найти стабильную льдину, которая переживёт много месяцев, сложно. Так появилась идея дрейфовать на специально спроектированном судне «Северный Полюс» – это намного безопаснее, да и спектр исследований увеличивается. Если грамотно выбрать льдину (как было в нашем случае), судно будет дрейфовать в Трансполярном течении, проходящем через весь океан с востока в районе моря Лаптевых на запад практически до Гренландии – такая география очень интересна учёным.

Я провела на борту нового судна первые полгода первого рейса – с сентября по апрель, а экспедиция длилась аж до мая 2024, более полутора лет. Обычно все первым делом спрашивают про качку – для многих этот фактор закрывает путь в море даже в фантазиях. В самом деле, на пути ко льду качки не избежать, но могу порадовать – в центральной части Арктики, покрытой морским льдом, совсем не укачивает (может быть, поэтому я так люблю этот район и участвовала в экспедициях туда уже трижды). В экспедиции «Северный Полюс» судно и вовсе стабильно вморожено в льдину, а скорость движения достаточно низка – в среднем 5 морских миль в сутки.

Работы никогда не бывает много

Длительность экспедиции заставила создателей судна позаботиться о бытовом и эмоциональном комфорте полярников – каюты на судне одноместные, что по меркам моряков вообще-то роскошь. Это, правда, ограничивает количество участников: учёных – до 34, экипажа – до 14, что способствует активному взаимодействию людей на борту. Экспедиция – мультидисциплинарная, и наука представлена множеством небольших (2-5 человек) групп от геологов до метеорологов. Рабочая нагрузка достаточно велика, и помощь всегда актуальна: даже если в твоей группе все задачи решены (что маловероятно), идёшь помогать другим или заниматься хозяйственными делами.

Так, каюта – это твоё убежище, место, в котором ты можешь более-менее управлять средой, что было для меня важным. Со временем более актуальные вещи выходят на первый план, а ненужное прячется: телефон становится просто будильником и часто валяется без дела, а вот распечатанные письма с суши появляются на стенах на видном месте. Каюта может многое сказать о человеке: у кого-то всё в растениях, где-то на главном месте – музыкальный инструмент, каюта может быть идеально прибранной или хаотично заваленной вещами, и так далее.

Чем мы занимались

На судах всё подчинено распорядку дня, ежедневным рутинам: ритм задают приёмы пищи, это самая стабильная вещь на корабле. Наверное, это к лучшему, особенно в полярную ночь – за окном всегда темно, и только начало обеда, например, намекает, что сейчас 11.30. Не случайно я вспомнила именно про обед – после активного начала работ, совпавшим с наступлением полярной ночи, я, как и многие учёные, начала пропускать завтрак в 7.30. У разных научных групп свои программы и особенности работы, но на примере морской геологии могу выделить несколько этапов работы: сначала добыча материала и отбор проб, затем минимальный лабораторный анализ и обработка полученных данных, включая написание отчётов – всем на суше интересно знать, как продвигается наука. Первый этап самый трудоёмкий, нужно отправить пробоотборник на дно и достать его с материалом – донными осадками, это отнимает и время, и силы, и уже в зависимости от того, насколько удачно пройдёт этот процесс, можно распределять остальные дела – как рабочие, так и личные.

Но геология – практически новшество для подобной экспедиции, так как мы эксплуатируем лебёдки на судне, позволяющие опускать и поднимать тяжёлое оборудование. Ничего подобного работа в классическом формате дрейфующих станций на льдине не позволяла. Не постоянно, конечно, а практически ежедневно полярники покидают уютное судно для проведения работ снаружи, с ружьями на случай визита медведей. Инфраструктура научного лагеря представлена и домиками, и всевозможным оборудованием непосредственно на льду – в случае неизбежных трещин льдины всё это эвакуируется на судно, а потом возвращается.

Я же выходила на улицу всего несколько раз – в одиночку гулять опасно и не разрешено, а ещё холодно, да и делать там нечего, особенно в темноте, а в моём случае это была основная часть времени. Вид за окном, кстати, соответствующий – большую часть экспедиции из иллюминатора своей каюты я видела льдину в свете судна снизу, тёмное небо – сверху. Мне ещё повезло: вид выходил на ту часть льдины, где активно велись работы, и я, сидя за камеральной работой, могла отвлекаться на снующих туда-сюда человечков с фонариками на голове. Зато, как только начало светать, каждый день можно было наблюдать изменения в небе: вместо сплошной темноты появлялись синие полосы на горизонте, затем розоватые, жёлтые, пока совсем не рассвело и не наступил полярный день. Он, если честно, меня пугает больше полярной ночи – как спать, когда на улице всегда светло?

А что с досугом?

Помимо работы и наблюдений за пейзажем, на борту имеются и другие развлечения – например, спортзал, прекрасно сочетающийся со столь ограниченной возможностью прогулок и регулярной вкусной едой. Его наличие – обычное дело на любом судне, у нас он был оснащён достаточно хорошо – учитывая местный разнообразный рацион, можно было и подкачаться. Я к этому, правда, интереса не питала, зато регулярно гуляла на беговой дорожке – считаю, что заниматься чем-то экстремальным в таких условиях не стоит, лучше приблизиться к своему обычному образу жизни. Ещё одно очень важное для полярника место – сауна. О, сколько часов я провела в ней! На всех судах, ходящих в Арктику, для неё есть место: во-первых, там можно погреться, во-вторых, расслабить зажатые от работы мышцы.

Конечно, находится время и для таких привычных вещей, как фильмы, сериалы и книги. Опытные полярники набивают все свои носители информации фильмами под завязку, правда, часто на судах в локальной сети лежит массив всевозможных видео, книг и музыки, пополняемый также самими участниками экспедиций. В общем, недостатка в контенте не было, я предварительно скачала фильмов 30, но почти их не посмотрела – местное же интереснее! Устраивают и общественные показы кино. Среди прочего, полярники любят посмотреть «про себя» – и если советско-итальянская «Красная палатка» напоминает о романтике профессии, то классический хоррор «Нечто» заставляет порадоваться тому, что всё не так уж и плохо.

Важный аспект таких экспедиций, про который всегда спрашивают – коммуникация с сушей. Нам были доступны телефонные звонки по несколько минут в месяц, а электронная почта и мессенджер – почти неограниченно (главное – не перебарщивать с картинками). Написание длинных электронных писем становится нормой – и это прекрасно! Даже после подключения мессенджера этот способ связи остался для меня основным, ведь я могла более полно рассказать обо всех своих новостях и передать мысли. Ещё можно просить присылать электронные книги, так их запас никогда не закончится. Для любителей бумажных книг на борту есть библиотека – правда, качество зависит от того, что привнесут сами полярники.

Внутренние изменения

Так или иначе, многое зависит от самих людей на борту: и организация процесса работы, и развлечения, и психологическое состояние и настроение. Личная инициатива здесь приветствуется: можно устроить мастер-классы по живописи, организовать радиопередачу или выставку фотографий. Также частая практика в научно-исследовательских экспедициях – публичные лекции про науку и конкретные исследования, проводящиеся на борту, они помогают представителям разных научных отрядов лучше вникать в работу друг друга, учиться или даже подавать идеи. Наверное, в конце концов всё сводится к тому, что уже написано во многих книгах про полярные приключения – важен человек и то, как он себя проявляет, а суровые природные условия – это скорее сеттинг.

Говоря про мои личные итоги: во-первых, я сильно выросла как исследователь-морской геолог, а это главное. Высокие нагрузки, необходимость быстро принимать решения, ответственность, от которой никуда не деться: такие условия – настоящая теплица для профессионализма. Во-вторых, оказалось, что мои запасы моральных сил достаточно велики, чтобы прожить полгода в изоляции от мира и не терять дух – ведь узнать это можно только пережив подобное. Наконец, я в очередной раз убедилась в том, насколько наша профессия удивительная и особенная – а это значит, что нашим опытом полезно делиться с теми, у кого нет доступа к центральной Арктике, в том числе в форме таких текстов. Меняет ли длинная экспедиция жизнь навсегда? Даже если это и так, я об этом не узнаю, ведь сейчас этот опыт – неотъемлемая часть моего пути.