Un pape déconstruit

Fervent catholique, le sociologue Philippe d’Iribarne s’inquiète dans son dernier livre de la fièvre relativiste qui s’est emparée du Vatican depuis l’élection du pape François... L’article Un pape déconstruit est apparu en premier sur Causeur.

Fervent catholique, le sociologue Philippe d’Iribarne s’inquiète dans son dernier livre[1] de la fièvre relativiste qui s’est emparée du Vatican depuis l’élection du pape François.

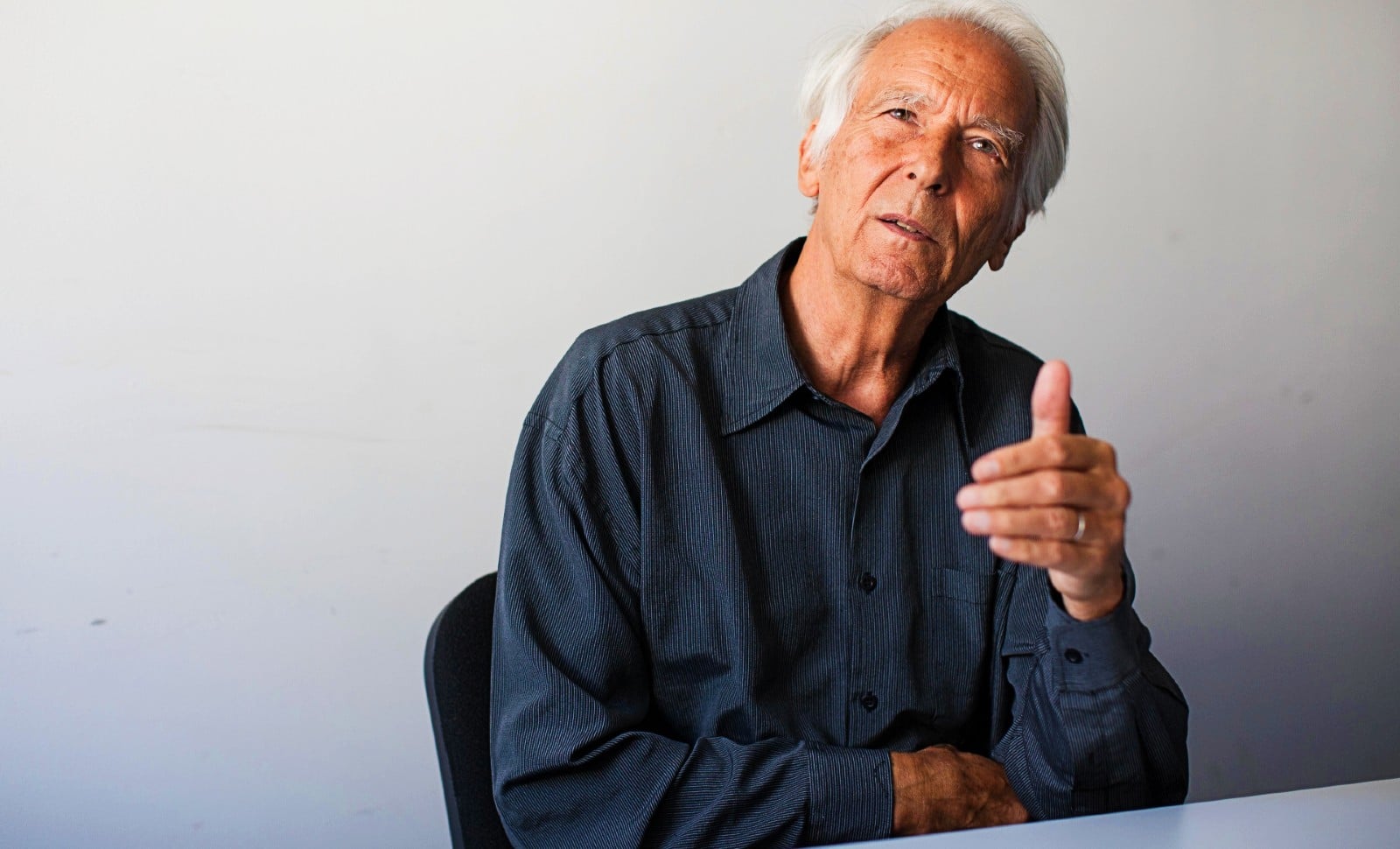

Quand il était au CNRS, Philippe d’Iribarne laissait ses convictions religieuses au vestiaire. Il faut dire que son domaine de recherches (le monde du travail et la diversité des systèmes de valeurs qui s’y exercent) requiert la neutralité la plus stricte chez l’observateur. Mais depuis qu’il a pris sa retraite, au terme de quarante années d’une carrière passionnante marquée par des publications phares comme La Logique de l’honneur (Seuil, 1989), c’est aussi en tant que croyant qu’il intervient dans le débat public.

Son dernier ouvrage n’en est que plus touchant. A bientôt 88 ans, d’Iribarne s’y penche, documents à l’appui, sur la crise profonde que traverse l’Eglise et qui l’affecte lui-même. Sur un ton tout sauf querelleur, le sociologue décrit un phénomène troublant: à présent, même parmi les fidèles ayant soutenu l’aggiornamento de Vatican II, bon nombre de catholiques sont mal à l’aise quand le pape fait les yeux doux au wokisme.

Difficile en effet de ne pas être stupéfait quand, en 2019, le souverain pontife publie une Déclaration d’Abou Dhabi (texte dont le titre officiel est : Document sur la fraternité humaine, pour la paix mondiale et la coexistence commune), dans laquelle il écrit : « Le pluralisme et les diversités de religion, de couleur, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine. » Lui qui est jésuite, c’est-à-dire l’enfant spirituel des missionnaires ayant évangélisé son Amérique latine natale, sait pourtant bien que l’adhésion au credo ne procède en rien de l’identité biologique, ethnique ou culturelle.

Et comment ne pas être effaré quand, en 2023, il déclare, avant de se rendre dans la cité phocéenne : « J’irai à Marseille, mais pas en France » ? En tant que chef d’Etat, ne connaît-il pas l’importance des institutions nationales ? Que dirait-il si l’un de ses visiteurs officiels affirmait, au moment de rentrer dans la basilique Saint-Pierre, que celle-ci se trouve à Rome mais pas au Vatican ?

Lorsqu’on pousse l’adoration des peuples du Sud jusqu’à nier la vocation universelle de son propre culte, lorsqu’on s’essaye au jeu du radicalisme chic en déniant aux peuples occidentaux les cadres et les conventions dont on est pourtant le premier à bénéficier, ne risque-t-on pas de sombrer dans l’aveuglement, la haine de soi, l’anomie ? Se gardant d’attaquer frontalement le Vatican, d’Iribarne plaide pour une autre voie, moins progressiste que celle du pape sans être tradi, et identifie certains signes d’espoir, notamment dans l’Amérique de Donald Trump. Un regard mesuré, mais pas si consensuel que ça.

Causeur. Le 8 décembre dernier, le pape François a séché la réouverture de Notre-Dame de Paris. Qu’avez-vous pensé de cette absence remarquée ?

Philippe d’Iribarne. Quand le pape a fait savoir qu’il déclinait l’invitation des autorités françaises, il a indiqué que c’était pour ne pas faire d’ombre à la cathédrale, ne pas lui ravir la vedette. L’argument a du sens. Mais aussi louable ce refus de la peopolisation soit-il, il cache une seconde raison, moins officielle, de la défection papale : le désintérêt de François pour le continent européen. Il suffit de lire son encyclique Fratelli Tutti, parue en 2020 pour voir combien il préfère les pays du Sud, qui représentent à ses yeux les marges auxquelles il convient d’être attentif comme l’avenir de l’Eglise. Le souverain pontife est, à sa manière, un militant tiers-mondiste.

Diriez-vous carrément que c’est un pape révolutionnaire ?

Je n’irai pas jusque là. Dans mon livre, je montre que François est très influencé par la pensée postmoderne, façonnée en réaction à l’horreur de la Shoah, avec le projet de créer une humanité nouvelle ayant surmonté les antagonismes entre les peuples, les religions, les cultures et aboli toutes les formes de domination. Cette pensée n’est pas révolutionnaire au sens d’une volonté de déconstruction radicale des structures traditionnelles. Il s’agit plutôt d’affirmer que toutes ces structures sont également respectables, y compris les spiritualités ancestrales, comme le chamanisme ou le zen, qui avaient été méprisées par la modernité. Le pape semble supposer, naïvement selon moi, que cette vision d’une ouverture indifférenciée est conforme à un esprit évangélique.

Mais est-ce une si mauvaise idée de son point de vue ? Les Saintes Ecritures ne trouvent-elles pas quelque résonance dans la pensée post-moderne ? Jésus n’aspirait-il pas, lui aussi, à une société sans frontières ?

Il est vrai que, dans les Evangiles, le Christ passe son temps à prêcher l’accueil inconditionnel de tous. Mais il insiste de façon tout aussi appuyée pour que cet accueil se fasse dans la vérité, c’est-à-dire en étant lucide sur ceux qui sont accueillis, à la fois sur ce qu’on peut en attendre, avec des appels à se méfier des hommes, et sur le chemin que chacun doit parcourir pour mener une vie féconde. Le thème des fruits revient sans cesse dans l’Evangile. Il y a une tendance dans l’Eglise à oublier cet aspect pourtant essentiel.

Dans l’Eglise, dites-vous. Y compris au Vatican ?

Tout dépend des situations. Par exemple quand le pape François se rend, en septembre dernier, à Bruxelles et qu’il s’incline devant la tombe du roi Baudoin pour saluer son « courage » et son opposition à la « loi meurtrière » sur l’avortement promulguée en 1990 en Belgique, on ne peut pas dire qu’il prône un catholicisme sans exigence ! En revanche, à chaque fois qu’il laisse entendre que l’on peut venir comme on est (pour parler comme dans les publicités pour Mac Donald) dans son Église, il flatte la doxa contemporaine selon laquelle tous les choix de vie se valent. Pourtant le Christ n’était pas aussi accommodant. Il voyait en chaque homme un pécheur. Il pouvait même avoir des paroles blessantes, commettre des micro-agressions comme on dit aujourd’hui, y compris envers les plus faibles, en mettant par exemple en garde les pauvres contre le risque de s’enfermer dans le ressentiment.

Dans votre livre, vous employez le terme de « catholicisme inclusif » pour décrire ceux qui, dans l’Eglise, ont peur de blesser les païens et conçoivent leur religion comme égale aux autres. A quand remonte cette poussée d’angélisme ?

Une date importante est évidemment Vatican II. En 1965, au dernier jour du concile, le texte Gaudium et Spes (Joie et espoir) est approuvé par la quasi-totalité des évêques. En lisant ce document soixante ans après, on est frappé par la candeur de ses auteurs, qui s’imaginaient alors qu’une société mondiale hors sol, transcendant les cultures, était sur le point d’advenir ! On a l’impression qu’ils ont cultivé une utopie consolatrice.

Vous étiez un jeune homme lors de Vatican II. Comment l’avez-vous vécu, en tant que croyant ?

J’ai été très sensible au souffle du concile. J’étais marqué par de grandes figures qui y ont joué un grand rôle, tels les Pères de Lubac ou Congar. Le Pays basque, dont je suis originaire, a été protégé de l’appauvrissement liturgique associé au passage aux langues profanes par le fait que de grands auteurs et musiciens de l’abbaye de Belloc ont produit des chants liturgiques e, basque aussi beaux que dans l’Eglise orthodoxe ! On aurait tort d’imputer à Vatican II des dérives ultérieures. Joseph Ratzinger, le futur pape Benoît XVI, aux positions doctrinaires très classiques, était l’un des théologiens influent du concile. L’Eglise a eu un problème épineux à résoudre : comment réformer un système autoritaire, qui en a bien besoin, sans le casser ? C’est la question que pose Tocqueville dans L’Ancien Régime et la Révolution.

Et à Paris, où vous avez fait vos études ?

Quand j’étais élève à Polytechnique, l’aumônerie des étudiants de Paris était dirigée par Jean-Marie Lustiger, qui allait devenir cardinal de Paris vingt ans plus tard et dont le dynamisme et l’intelligence donnaient l’image d’une foi pleine de souffle. Très investi dans des groupes bibliques, je ne prêtais pas attention aux théories des théologiens qui développaient une approche des religions niant ou du moins relativisant l’apport spécifique du christianisme.

Mais au fond, pourquoi réformer l’Eglise catholique ?

Il fallait tourner une page. L’Eglise s’était crispée depuis Vatican I sur des positions défensives, dans une vision très disciplinaire de la foi, loin de la proclamation d’un message de lumière et de joie. Le Vatican n’avait pas été exemplaire face au nazisme. A l’intérieur d’une partie du monde chrétien, on sentait la séduction du communisme. Maurice Clavel, disait avec humour : « Le dernier des marxistes sera un chanoine breton. » Il fallait réagir.

Étiez-vous présent à la Porte de Versailles en 1974, lors du congrès annuel des Jeunesses ouvrières chrétiennes, durant lequel, comme vous le rappelez dans votre livre, 35.000 participants ont entonné l’Internationale pour saluer l’arrivée du communiste Georges Marchais à la tribune…

Ce n’était pas mon univers.

A ce sujet, comment expliquez-vous que vous-même n’ayez jamais été tenté par le communisme ?

Dès mon enfance le procès Kravchenko, dissident soviétique, a été donné un aperçu de la réalité du « paradis soviétique ». J’ai été élevé dans une grande méfiance par rapport aux idéologies porteuses d’illusion et un attachement à la rigueur de la pensée, en lisant dès l’adolescence des ouvrages de philosophie des sciences, de Louis de Broglie, Henri Poincaré ou Albert Einstein. Cela m’a sûrement immunisé contre la séduction du communisme avant même de le côtoyer de près, ce qui s’est produit dans les années 60 avec les apparatchiks du PCF au sein de la Direction de la prévision du ministère de l’Economie. J’ai perçu à quel point ils vivaient dans un univers parallèle, que j’ai retrouvé en lisant Lénine. La répression du printemps de Prague, à cette époque, est apparue non comme un dérapage, mais la quintessence du régime soviétique.

Votre foi catholique ne vous a-t-elle pas également prémuni contre le matérialisme ?

Sûrement. L’univers chrétien, avec toutes les expressions de la foi, dans la musique, la peinture, l’architecture, la littérature, ouvre à la richesse du monde, d’une façon qui protège de la superficialité pitoyable du matérialisme. Cet univers fait écho à la profondeur humaine de l’Ecriture, depuis la poésie des Psaumes et du Cantique des cantiques. Je trouve bien triste que, dans notre monde, la doxa matérialiste déguisée en idéologie laïque empêche notre système éducatif de faire découvrir cette richesse par tous.

Pensez-vous que l’Eglise soit prête à entendre vos critiques contre elle ?

Mon intention n’est nullement de la critiquer mais de l’aider à comprendre et à dépasser la situation difficile où elle se trouve.

Le pape peut-il évoluer sur cette question ?

Difficile de vous répondre. C’est un homme complexe. J’ai été frappé par le documentaire que Wim Wenders a tourné sur lui en 2018, Un homme de parole, dans lequel on perçoit bien sa personnalité à double face. La première est celle d’un être éminemment sensible à la souffrance humaine, authentiquement à l’écoute, par exemple, des prisonniers qu’il rencontre devant la caméra de Wenders. La seconde est celle d’un dirigeant sûr de lui et autoritaire qui a du mal à accepter la critique.

Et au sein de la communauté des fidèles, votre discours est-il audible ?

Pas par ceux qui, du côté « progressiste » comme du côté « tradi » sont convaincus qu’il suffirait de les suivre. Tout à fait par ceux qui ont du mal à exprimer leur foi et à la transmettre, et qui sont heureux de mieux comprendre ce qu’ils vivent. On a dans le monde un certain renouveau chrétien, en particulier chez les catholiques. On l’a vu en France avec ce qui s’est passé autour du Notre-Dame. On a un fort mouvement aux États-Unis, dont le Vice-président J.D. Vance est un bon représentant, associé à un refus des errances du néo-libéralisme économique et de la dérive woke, dans une recherche d’une existence à la fois ordonnée et riche de sens. Un grand point d’interrogation, auquel je tente spécialement de répondre, concerne le rôle de la vie spirituelle dans les orientations que prend la cité.

[1] Au-delà des fractures chrétiennes, Salvator

L’article Un pape déconstruit est apparu en premier sur Causeur.

![[SATIRE À VUE] Emmanuel Macron poursuit sa tournée des bar-tabac](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/macron-cafe-grok-616x347.jpg?#)

![« Ce n’est pas parce qu’on reçoit qu’on adhère » : Raphaël Schellenberger, député [3/3]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_3080.jpg)