Les nématodes, des vers omniprésents à la résistance extrême

Les nématodes sont la branche du vivant la plus représentée sur Terre. La majeure partie d’entre eux sont des parasites animaux mais aussi végétaux. Un enjeu crucial pour l’agriculture.

Peu connus du grand public, les nématodes représentent pourtant la branche du vivant la plus représentée sur Terre. La majeure partie d’entre eux sont des parasites, non seulement des animaux, mais également des végétaux. La recherche se penche désormais sur cette part encore trop méconnue de la biodiversité, capable d’occasionner bien des dégâts sur les productions agricoles.

Lorsque l’on parle de biodiversité, on songe rarement aux animaux invisibles à notre œil, que ce soit à cause de leur petite taille ou du fait qu’ils vivent sous terre. C’est notamment le cas des nématodes. Ces animaux peu connus mais pourtant importants peuplent tous les sols et sont présents sous nos pieds dans les jardins, dans les champs, les prairies, les forêts.

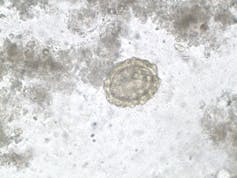

Les nématodes sont des vers ronds omniprésents sur la planète, y compris dans les milieux les plus inhospitaliers tels que les déserts. Les plus petits sont microscopiques, tandis que les plus grands peuvent atteindre plusieurs centimètres. Ce sont des animaux très simples au plan anatomique, qui disposent néanmoins d’un système reproducteur, nerveux, digestif et excréteur.

Environ 27 000 espèces de nématodes ont été décrites jusqu’à présent et de nouvelles espèces sont régulièrement découvertes. On estime qu’il existerait de 300 000 à 500 000 espèces de nématodes, ce qui classerait les nématodes juste après les insectes en termes de biodiversité. Il s’agit aussi des animaux les plus nombreux sur Terre : quatre animaux sur cinq sont des nématodes.

Bienvenue dans le monde souterrain des nématodes

Les sols de la planète renferment 440 milliards de milliards de nématodes, soit une biomasse pesant plus de 200 millions de tonnes. La majeure partie vit dans les 30 à 50 premiers centimètres du sol, mais certains nématodes parasites d’insectes peuvent se déplacer jusqu’à 80 cm pour chasser les larves d’insectes.

Le record est détenu par Halicephalobus mephisto, une espèce bactérivore découverte en 2011 seulement et vivant paisiblement à une profondeur record de 1,3 km, un milieu hypoxique profond où la température du sol dépasse les 37 °C.

D’autres nématodes présentent des caractéristiques remarquables en termes de conservation et de résistance à des conditions extrêmes. Par exemple, l’enkystement, l’anhydrobiose (qui permet à certains nématodes de survivre à des périodes de sécheresse) ou la dormance.

Les nématodes à kyste de la pomme de terre (Globodera pallida et G. rostochiensis) sont par exemple capables de survivre plus d’une dizaine d’années dans un sol en absence de toute plante hôte. Le nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus) est lui capable de survivre jusqu’à 12 mois à une cryoconservation dans l’azote liquide !

Mais il y a plus remarquable encore. L’étude du permafrost sibérien du Pléistocène (2,58 millions d’années à 11 700 ans avant le présent) a révélé l’existence de nématodes vieux de 46 000 ans qui ont pu être « ressuscités » par simple réhydratation !

Enfin, savez-vous que les seuls survivants retrouvés après la désintégration de la navette spatiale Columbia désintégration de la navette spatiale Columbia sont des nématodes du genre Caenorhabditis. Un petit nématode bactérivore utilisé comme modèle) en génétique moléculaire.

Car oui chez les nématodes, il y en a un qui bénéficie de plus de lumière médiatique et scientifique que tous les autres, car élevé au rang de modèle biologique, comme l’arabette chez les plantes, la levure chez les champignons ou la drosophile chez les insectes.

Depuis les années 1960, Caenorhabditis elegans a révolutionné la biologie médicale, et notamment dans le cadre des recherches sur le cancer. En 1998, Caenorhabditis elegans fut le premier organisme multicellulaire à avoir son génome entièrement séquencé, un génome qui, bien que de petite taille (100 Mega bases, soit 30 fois plus petit que le génome humain), contient 20 000 gènes, soit presque autant que chez l’humain.

Des parasites omniprésents

Environ 60 % des espèces de nématodes connues à l’heure actuelle correspondent à des espèces parasites d’animaux ou de plantes. Parmi ces espèces parasites, la majorité correspond à des espèces parasites de vertébrés dont l’espèce humaine.

Si les nématodes parasites d’animaux ont été plus étudiés, c’est d’abord du fait de leur incidence sur l’espèce humaine : l’ascaris – Ascaris lumbricoides – est un nématode qui parasite environ 1,2 milliard de personnes dans le monde.

C’est aussi du fait de leur relative grande taille : les trichines – Trichinella spiralis – sont responsables d’infections des muscles. Bien que parmi les plus petits des nématodes parasites d’animaux, ils présentent une taille de l’ordre du centimètre (cm) et sont donc observables à l’œil nu.

Les nématodes de plus petite taille (moins d’un centimètre), en particulier les parasites de plantes, sont en revanche moins connus.

Pour mieux développer et promouvoir la recherche et la gestion des nématodes phytoparasites, INRAE et l’Anses ont mis sur pied le pôle NemAlliance. La complémentarité des compétences des deux structures a également permis de construire une offre de formation en nématologie végétale à destination d’un public diversifié, incluant des établissements d’enseignement supérieur de Rennes et Angers, mais aussi des instituts techniques et des services officiels en charge de la gestion des risques sur le terrain.

Les risques associés aux nématodes phytoparasites sont en effet bien réels, même si, sur les 4 500 espèces de nématodes parasites de plantes, seule une infime proportion (bien moins de 1 %) est connue pour entraîner des retards de croissance conséquents et des dégâts quantitatifs et qualitatifs sur les cultures. Ces derniers occasionnent des coûts colossaux : en milieu forestier, le nématode du pin est ainsi bien connu pour sa capacité à dévaster des forêts entières de conifères en quelques semaines seulement. Une étude récente conduite en Chine a estimé les pertes économiques attribuables à ce seul nématode à environ 900 millions d’euros par an.

Les nématodes à galles du genre Meloidogyne et les nématodes à kyste des genres Globodera et Heterodera sont considérés comme les plus préjudiciables pour l’agriculture dans le monde. Ces trois genres de nématodes et les espèces qu’ils comportent sont étudiés au sein de plusieurs laboratoires de recherche en France et à travers le monde.

En effet, ces nématodes phytoparasites des racines sont capables d’induire – via des sécrétions injectées directement dans les cellules végétales par leur stylet qui peut en perforer les parois – le développement de structures nourricières spécialisées essentielles à leur alimentation et à leur développement.

Les travaux réalisés sur ces nématodes visent à l’acquisition de connaissances fondamentales (décryptage de leurs génomes, mécanismes de perception de l’hôte, dialogue moléculaire entre les nématodes et la plante…). Ils ont aussi des objectifs plus opérationnels comme la sélection et la gestion durable des variétés résistantes, mais aussi l’évaluation des risques ou le développement de stratégies de lutte innovantes et alternatives à l’utilisation de pesticides.

Ces stratégies d’évaluation et de gestion supposent aussi de développer nos connaissances sur la biologie et l’écologie de ces animaux, en considérant non plus juste les interactions des nématodes phytoparasites avec leurs plantes hôtes, mais toute la richesse et diversité du monde vivant dans le sol.

Les communautés microbiennes et les communautés de nématodes associées aux plantes renferment un potentiel considérable pour améliorer la résilience des cultures aux stress. Certains nématodes sont en effet connus pour stimuler l’activité microbienne, entraînant soit une augmentation, soit une diminution de la biomasse microbienne. Ils peuvent ainsi modifier profondément la structure de la communauté microbienne du sol.

Des phytoparasites qui pourraient survivre à l’espace

Un autre axe de recherche est l’étude des capacités d’adaptation et de résistance des nématodes, non seulement dans les champs, mais également… dans l’espace. De telles recherches sont désormais menées dans le contexte des voyages spatiaux longs et habités. Les premières expérimentations en la matière remontent au début des années 2000.

Cette collaboration développée avec le CNES se poursuit. Le projet IMOTEP vise ainsi à évaluer le pouvoir infectieux et les capacités de reproduction de deux espèces de nématodes phytoparasitaires (NPP), connues pour leurs fortes agressivités (Meloidogyne enterolobii et Globodera pallida) sur la tomate et la pomme de terre en conditions de microgravité. Une évaluation des capacités adaptatives de ces espèces et de leur potentiel à s’affranchir des effets de géotropisme contribueront à accroître nos connaissances quant à leur nuisibilité.

Le second objectif est d’évaluer le potentiel de survie de plusieurs espèces de NPP en contexte spatial : température, vide, rayonnement (comme déjà étudié pour les tardigrades) et forte résistance à l’accélération (plus de 1800 fois la gravité terrestre).

À ce jour, sont considérées comme extrêmophiles les espèces Anguina tritici (survie observée à +105 °C), Ditylenchus dipsaci (résistance à la dessiccation par l’anhydrobiose), Bursaphelenchus xylophilus (survie observée à -196 °C) et G. pallida (résistance par stratégie d’enkystement). Ces espèces constituent des candidats sérieux à une survie potentielle dans l’espace.![]()

Eric Grenier a reçu des financements de Inrae, Union Européenne, Région Bretagne, Ministère de l'Agriculture, Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Laurent Folcher a reçu des financements de Anses, Union Européenne, Région Bretagne, Ministère de l'Agriculture, CNES.

![[ÉDITO] À Toulouse, Mélenchon valide et soutient le Grand Remplacement !](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/melenchon-616x297.png?#)

![[CHRONIQUE] « Chacun doit prendre part à l’effort » : vraiment ?](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/media/2020/02/800px-centre_des_finances_publiques_-_impots-616x462.jpg?#)

![[MEDIAS] Jean-Michel Aphatie sur l’Algérie : la haine viscérale de la France](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/capture-decran-773-616x347.png?#)

![« Sans stockage et gestion de l’énergie, pas d’avenir » [Nicolas Rochon, RGreen Invest]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/02/image.png)

![Une tendance aux grands écarts dans l’irradiation solaire [Solargis]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/02/image-1.png)