Gardiennes de camps de concentration nazis : la véritable horreur, c’est qu’elles nous ressemblent

Les gardiennes de camps nazis sont souvent dépeintes comme des sadiques masculinisées. En réalité, elles étaient souvent des femmes qui s’étaient acclimatées à la brutalité du régime nazi.

Entre 1939 et 1945, environ 10 % des gardiens de camps de concentration étaient des femmes, mais ces Aufseherinnen (surveillantes), comme on les appelait, apparaissent à peine dans l’histoire ou la littérature de l’Holocauste. Les rares fois où elles apparaissent, c’est le plus souvent sous la forme d’une femme sadique masculinisée, alors que la réalité était bien plus complexe.

J’ai commencé à m’intéresser aux Aufseherinnen après avoir lu un article du New York Times sur Hermine Braunsteiner Ryan, la première personne extradée d’Amérique pour crimes de guerre nazis, et j’ai décidé de faire des recherches sur son histoire.

Dans les camps, elle a gagné le surnom de « la Jument » parce qu’elle était connue pour donner des coups de pied aux prisonniers jusqu’à ce qu’ils meurent. Après la guerre, elle s’est réfugiée à Vienne et est tombée dans l’oubli.

En 1957, l’ingénieur américain Russell Ryan rencontre Hermine Braunsteiner lors de vacances en Autriche. Elle ne lui a pas parlé de son passé. Ils tombent amoureux, se marient et s’installent à New York, où ils mènent une vie tranquille jusqu’à ce qu’elle soit retrouvée par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal. Russell Ryan n’arrive pas à croire qu’elle a été gardienne de camp de concentration nazi. Sa femme, dit-il, « ne ferait pas de mal à une mouche ».

Même après avoir découvert tout ce qu’Hermine Braunsteiner avait fait, Russell Ryan a continué de la soutenir lors de son extradition, de son procès et de son emprisonnement – elle a été condamnée à la perpétuité en 1981 et a passé 15 ans dans une prison allemande avant d’être libérée pour raisons médicales en 1996. Hermine Braunsteiner est décédée en 1999 à l’âge de 79 ans.

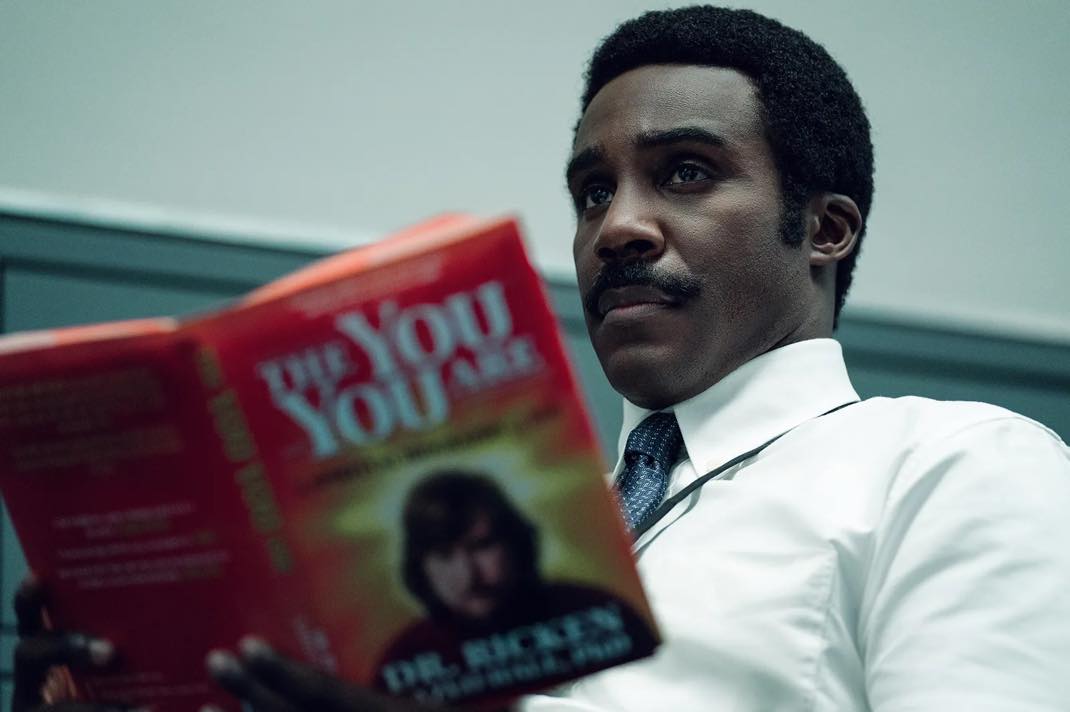

Les questions soulevées par cette histoire m’ont conduite à un doctorat à l’université de Sydney, dans le cadre duquel j’ai examiné l’histoire et la représentation des Aufseherinnen. Mon nouveau roman The Mare est le résultat de ce travail.

Les femmes et la brutalité

Dans les années d’après-guerre, le discours dominant était que toutes les femmes allemandes étaient des victimes du nazisme. Les Aufseherinnen ne se conformaient pas à cette catégorisation et étaient donc considérées comme des monstres. Par exemple, dans les Mémoires de Charlotte Delbo, Auschwitz et après, on peut lire :

« Tout au long de la Lagerstrasse, une double rangée du personnel féminin du camp, des femmes SS, des prisonnières portant des brassards et des blouses de toutes les couleurs et de tous les rangs, se tenait là, armée de cannes, de gourdins, de sangles, de ceintures, de fouets, prête à fouetter et à flageller tout ce qui passait entre les deux rangées. »

Un autre a priori de l’après-guerre consistait à associer les gardiennes à la déviance sexuelle. Dans Les Cinq Cheminées, Olga Lengyel dépeint l’Aufseherin Irma Grese (qui était gardienne à Birkenau et à Belsen) comme une prédatrice sexuelle :

« La belle Irma Griese [sic] s’avançait vers les prisonnières d’une démarche chaloupée, roulant les hanches, et les yeux de quarante mille femmes misérables, muettes et immobiles, braqués sur elle… La terreur mortelle que sa présence inspirait lui plaisait visiblement… Celles qui, malgré la faim et la torture, présentaient encore une lueur de leur beauté physique d’antan furent les premières à être prises. Elles étaient les cibles privilégiées d’Irma Griese. »

Irma Griese réapparaît dans le roman de Martin Amis, La Zone d’intérêt, publié en 2014. Amis associe la caricature de la femme masculine à la pornographie de Stalag fiction qui a proliféré en Israël dans les années 1950 et 1960 :

« Je me suis rendu compte que je regardais Ilse avec toute la fraîcheur d’une découverte : les jambes puissantes, plantées de manière maniaque, le tronc lourd dans un uniforme de serge noire, consciencieusement constellé de signes et de symboles – éclair, aigle, croix brisée. »

Dans les années 1960, une compréhension plus complexe des auteurs de l’Holocauste, au-delà de figures de sadiques nés, a commencé à émerger. Dans Eichmann à Jérusalem : rapport sur la banalité du mal, l’historienne et philosophe Hannah Arendt a conclu qu’Adolf Eichmann était mû par une absence de pensée, un détachement vis-à-vis de ses actes malveillants. L’historien Christopher Browning a poussé plus loin cette théorie en soulignant d’autres facteurs de motivation : la sécurité de l’emploi, la pression des pairs, l’acclimatation à la violence, l’alcoolisation. Pour l’historienne Annette Wiewiorka, Eichmann se présente comme un homme banal et stupide par stratégie pour se défendre lors de son procès. Plus largement, les motifs des exécutants nazis ont suscité de vifs débats au sein du monde universitaire.

Les historiennes Claudia Koonz et Gisela Bock ont étendu cette discussion à la perpétration féminine, dans ce qui est devenu la Historikerinnenstreit (querelle entre historiennes). Koonz (une Américaine) a affirmé que les femmes allemandes étaient complices de l’Holocauste, tandis que Bock (une Allemande) a insisté sur le fait qu’elles n’avaient aucun pouvoir au-delà de la sphère domestique.

La vérité est moins binaire. Si le nazisme était effectivement sexiste, les femmes ont indubitablement participé à la perpétration de crimes contre l’humanité.

Le seul portrait littéraire approfondi d’une Aufseherin est celui d’Hanna Schmitz dans le roman primé de Bernhard Schlink Le Liseur. L’analphabétisme d’Hanna est une métaphore de « l’impensé » des crimes nazis dont parle Arendt. Cependant, Schlink ne nous donne aucun accès à la conscience d’Hanna, de sorte que toute autre motivation reste un mystère.

Des historiens allemands tels que Sabine Arend et Simone Erpel ont commencé à explorer les Aufseherinnen avec nuance. On pense aujourd’hui que la plupart d’entre elles étaient des femmes ordinaires qui acceptaient ce travail pour son salaire élevé mais qui, une fois dans les camps, s’acclimataient rapidement à la brutalité. La prisonnière politique Germaine Tillion décrit la rapidité de ce processus dans ses Mémoires de Ravensbrück :

« Une petite Aufseherin de vingt ans, qui avait si peu de connaissances qu’elle disait “excusez-moi” en marchant devant un prisonnier, et qui était visiblement effrayée par la première série de brutalités qu’elle avait vue, a eu besoin d’exactement quatre jours pour ajuster son ton et ses procédures, alors que c’était tout à fait nouveau pour elle. »

Cette nuance historique n’existe pas encore dans la fiction. Pour le chercheur en littérature contemporaine Robert Eaglestone, les écrivains « s’écartent » de la banalité des nazis, de peur d’être accusés de sympathiser avec le diable.

Pourtant, comme l’a écrit le philosophe Zygmunt Bauman :

« La nouvelle la plus terrifiante apportée par l’Holocauste et par ce que nous avons appris de ses auteurs n’était pas la probabilité que “cela” puisse nous être fait, mais l’idée que nous puissions le faire. »

L’horreur véritable du génocide réside dans la similarité entre nous et les auteurs, et non dans la différence.![]()

Angharad Hampshire ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[SATIRE À VUE] Emmanuel Macron poursuit sa tournée des bar-tabac](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/macron-cafe-grok-616x347.jpg?#)

![« Ce n’est pas parce qu’on reçoit qu’on adhère » : Raphaël Schellenberger, député [3/3]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_3080.jpg)