Bien-être animal : vers un étiquetage informant les consommateurs ?

L’importance du bien-être des animaux s’est affirmée ces dernières décennies. Une proposition d’étiquetage visant à informer les consommateurs de ce bien-être pour les animaux d’élevage est à l'étude au ministère de l’agriculture.

L’importance du bien-être des animaux (BEA) vivant sous la dépendance des humains (animaux d’élevage, de compagnie, de zoo, de cirque, d’expérimentation…) s’est affirmée ces dernières décennies. Dans le contexte de l’élevage, cette notion s’est imposée plus récemment, aussi bien chez les consommateurs que chez les professionnels de l’élevage, ainsi que pour tous les acteurs impliqués dans l’élaboration et le commerce des produits d’origine animale.

La définition du BEA a évolué parallèlement à cette évolution sociétale. Une proposition d’étiquetage visant à informer les consommateurs du BEA des animaux d’élevage a été soumise au ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, elle a également été présentée à l’Agence d’évaluation du risque européenne (EFSA : autorité européenne de sécurité des aliments).

L’évolution de la considération des humains à l’égard des animaux s’est également inscrite dans l’histoire du droit. Dans la tradition juridique, l’animal était assimilé par le droit comme une chose au service des humains. Du XIXe siècle aux années 1960, la protection de l’animal se limite à condamner la souffrance et les actes de cruauté, aucune norme ne concerne les conditions de vie des animaux d’élevage.

À la fin des années 1960 (Loi Mery, puis loi Grammont), de nouvelles normes de protection animale émergent et s’inscrivent dans une démarche préventive de la souffrance animale, imposant des obligations au propriétaire quant à la manière de traiter ses animaux. L’objectif est d’assurer une protection de l’animal contre les mauvais traitements mais aussi de garantir un niveau minimum de bien-être aux animaux. Le BEA s’impose désormais comme une notion clé de la protection animale, tant en droit français qu’en droit européen.

Le bien-être animal, une notion qui a évolué

D’un point de vue scientifique, l’énoncé des « Five Freedoms » (cinq libertés fondamentales : absence de faim et de soif, absence d’inconfort et de douleur, absence de douleur et de maladie, absence de peur, de détresse et liberté d’expression d’un comportement normal de son espèce grâce à un environnement adapté) a, encore récemment, fait office, à tort, de définition du BEA.

Il s’agit en réalité de conditions requises pour le bien-être. Le comité Brambell (mis en place par le gouvernement britannique à la suite des critiques émises contre l’intensification de l’élevage) a permis l’énumération de ces cinq libertés suite au rendu de son rapport en 1965. Il avait pour mission de définir les normes minimales de BEA en vue de satisfaire les besoins fondamentaux des animaux dans les conditions de l’élevage intensif. Ce comité y a également déclaré que les animaux étaient des êtres sensibles et pouvaient souffrir mentalement aussi bien que physiquement, mais également que l’observation du comportement était un moyen d’interpréter comment un animal exprime sa perception de son environnement.

Bien qu’il ait été reconnu dès les années 1960 que les animaux étaient des êtres sensibles qui pouvaient souffrir, l’attribution de capacités cognitives au-delà de la souffrance a alors été considérée comme anthropomorphique et non scientifique. La compréhension des capacités émotionnelles et cognitives des animaux a subi plus tard un changement de paradigme. Les scientifiques reconnaissent aujourd’hui que les animaux ont des besoins comportementaux, comme le besoin de construire un nid et pas seulement d’être pourvus d’un nid. La plupart des scientifiques et des juristes reconnaissent désormais que les animaux ont des capacités psychiques (capacités de mémorisation et métacognition) et sont des êtres conscients.

Parallèlement à ces nouvelles connaissances sur les capacités psychiques des animaux, les scientifiques ont de plus en plus tenu compte des variations considérables existant entre les espèces et même entre les individus au sein d’une même espèce ou même d’un élevage.

Prendre en compte le ressenti de l’animal

Le bien-être d’un animal est donc, à la fois, son état mental et physique, il est propre à cet individu. Cette dimension mentale porte l’attention sur le fait qu’une bonne santé, un niveau de production satisfaisant ou une absence de stress ne suffisent pas. Il faut aussi prendre en compte ce que l’animal ressent, il ne suffit pas seulement de supprimer les émotions négatives : frustration, douleur et souffrance (démarche classique), il faut favoriser les émotions positives comme le jeu ou les interactions positives. Cette considération se démarque clairement du concept de bientraitance qui fait référence aux actions humaines positives envers l’animal. Si la bientraitance est un préalable indispensable au BEA, il est nécessaire de se tourner vers l’animal pour s’assurer de l’efficacité de ces mesures et garantir son bien-être.

L’Anses a donc proposé en 2018 sa définition du BEA intégrant la considération individuelle, les aspects positifs et les capacités de conscience et de sensibilité des animaux : « Le bien-être d’un animal est l’état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l’animal. »

Vers un étiquetage mesurant le bien-être animal

En 2016, 82 % des citoyens européens estiment que le bien-être des animaux d’élevage devrait être mieux protégé, tendance confirmée par l’Eurobaromètre de 2023 pour lequel cette proportion atteint 91 %. Par ailleurs, 60 % d’entre eux se soucient de pouvoir identifier les produits plus protecteurs vis-à-vis du BEA. La décision d’étiqueter les produits animaux destinés à la consommation, comme proposé par la Commission européenne (CE) en 2020 dans sa stratégie Farm to Fork (de la ferme à la fourchette), permettrait transparence et harmonisation des étiquettes BEA des produits circulant en Europe.

Aujourd’hui, des étiquettes relatives au BEA ont été développées dans tous les pays de l’UE, le rapport de la CE Study on animal welfare labelling en dénombre 51 couvrant toutes les filières de productions animales. En France, il existe une seule étiquette spécifique du BEA créée par l’AEBEA (Association pour l’étiquette bien-être animal).

Cependant, aucune législation européenne ne régit les allégations ou l’étiquetage en matière de BEA. Eu égard à la multiplication des étiquettes faisant figurer de telles assertions, l’Anses a estimé utile de formaliser les lignes directrices scientifiques sur lesquelles devrait reposer un référentiel d’étiquetage et ses protocoles d’évaluation du BEA.

Ces travaux s’appuient sur la définition du BEA précédemment développée. Ces lignes directrices s’adressent aux scientifiques et aux parties prenantes qui projettent de construire un référentiel d’étiquetage pour une catégorie d’animaux donnée. L’étiquette produite sur la base de ce référentiel s’adresse au consommateur qui doit pouvoir, en toute transparence, consulter le référentiel d’étiquetage qui lui est lié.

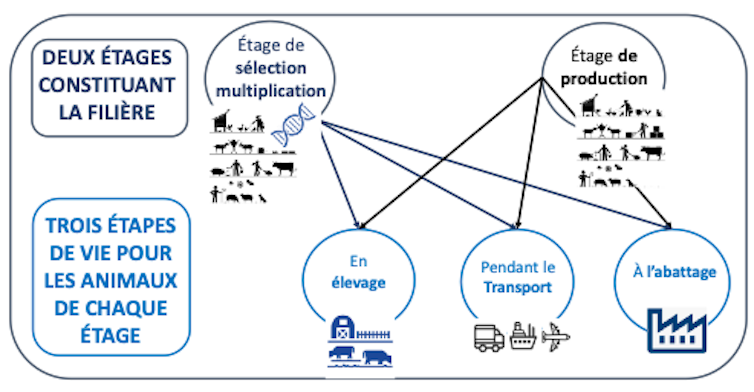

Prendre en compte les élevages de sélection

Aujourd’hui, les systèmes d’élevage sont très spécialisés et organisés en grandes filières de production. Le terme « filière » regroupe un ensemble d’activités intervenant sur un produit, depuis sa production jusqu’à sa vente au consommateur. Les denrées alimentaires d’origine animale concernées par l’étiquetage sont issues d’animaux qui appartiennent majoritairement à l’étage de production de la filière concernée et dans une moindre mesure à l’étage de sélection-multiplication. Pourtant, les animaux élevés pour la sélection génétique ou la multiplication sont issus de choix génétiques réalisés pour et par la filière, ils grandissent et vivent dans des élevages avant d’être transportés puis abattus pour fournir eux aussi des denrées alimentaires.

Il faut souligner les risques d’atteinte au BEA de ces élevages de sélection, dans la mesure où il s’agit d’animaux adultes, maintenus sur de longues périodes en élevage, dont la croissance et l’alimentation nécessitent une gestion spécifique. La valeur économique de ces animaux est très supérieure à la valeur marchande d’un individu de l’étage de production et leurs conditions de vie peuvent être affectées par un excès de contrôle de l’environnement. Par exemple, il peut être nécessaire de maintenir ces animaux en claustration (animaux enfermés, en cases ou en cages) pour des raisons sanitaires, notamment, ou de mettre en œuvre les adaptations indispensables à l’élevage d’animaux à très haut niveau de performance (phases de restriction alimentaire, protocoles et traitements hormonaux à visée reproductive, manipulations fréquentes, etc.). Une attention particulière doit donc leur être portée. Ces deux étages sont liés et doivent faire l’objet du même protocole d’évaluation conduisant à l’obtention d’un score global de BEA. Jusqu’alors peu ou pas de référentiel d’étiquetage du BEA tiennent compte des animaux de l’étage sélection-multiplication.

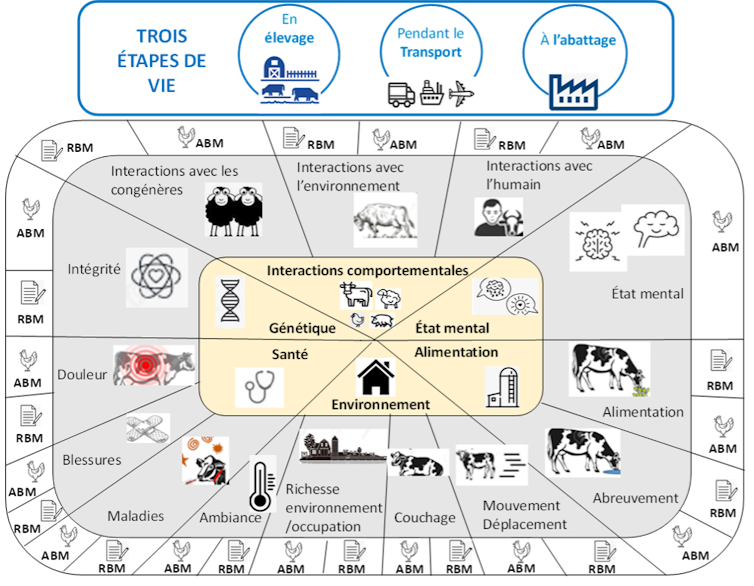

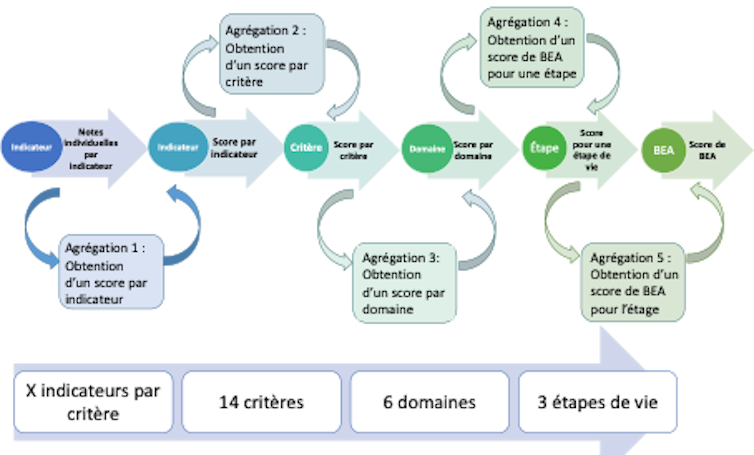

Pour établir les protocoles d’évaluation du référentiel d’étiquetage du BEA, il est essentiel de partir des besoins physiques, comportementaux et cognitifs propres à chaque espèce et dépendant de l’âge et du stade physiologique de l’animal, dont la prise en compte déterminera les conditions de ressources optimales. Conformément à la définition du BEA, chaque protocole d’évaluation tient compte du fait que le BEA est individuel (pour un animal) et multidomaine. Six domaines sont définis : génétique, alimentation, environnement, santé, interactions comportementales et état mental. À chaque domaine constitutif du BEA correspondent des critères, auxquels sont associés des indicateurs dont la mesure va permettre l’attribution d’une valeur. Au total quatorze critères d’évaluation ont été définis.

Un score global de BEA sera obtenu par agrégation des mesures d’indicateurs réalisés sur les animaux ou sur leur environnement le cas échéant pour chacun des critères. Les indicateurs pris en compte sont choisis et décrits dans le référentiel d’étiquetage. Les mesures réalisées sur les animaux (ABM pour animal based measure) sont indispensables et doivent être prioritaires sur celles des ressources (RBM pour resources-based measures). Cette démarche correspond à l’application de la définition du bien-être des animaux selon l’Anses : « les indicateurs fondés sur l’environnement ne permettent que l’évaluation de la « bientraitance » animale ou la protection animale.

Les indicateurs, fondés sur les animaux, évaluent directement l’état de bien-être de l’animal, ils correspondent à l’évaluation d’un résultat et non plus d’un moyen : le bien‑être de l’animal est-il satisfaisant dans les conditions qui lui sont fournies ? Avec les indicateurs fondés sur les animaux, c’est réellement le bien‑être de l’animal qui est évalué et non la perception que l’être humain en a ».

Corrélativement, l’indication du seul mode d’élevage (ensemble de ressources fournies par l’humain à l’animal) sur une étiquette ne peut être assimilée à un étiquetage du BEA. Bien que le mode d’élevage puisse correspondre à un potentiel de BEA, il doit être validé par les indicateurs de BEA mesurés sur les animaux. L’agrégation des mesures commence par les mesures individuelles des animaux de l’exploitation pour obtenir finalement un score de BEA pour l’ensemble des animaux.

La démarche d’agrégation finale consiste à combiner les deux scores de BEA obtenus séparément sur les exploitations de l’étage de sélection-multiplication et de l’étage de production. Certaines particularités de l’organisation de l’étage de sélection-multiplication n’en permettent pas l’évaluation aussi complète que celle de l’étage de production (par exemple, localisation à l’étranger). Toutefois, la traçabilité et la capacité à retracer l’information de l’histoire d’un produit constituent le socle de tout système de certification pour des signes de qualité. Une étiquette BEA se doit d’intégrer un minimum d’informations se rapportant aux animaux de cet étage, le référentiel d’étiquetage devra prévoir ce niveau minimal d’information à obtenir (pour l’étage sélection-multiplication) pour pouvoir classer l’exploitation évaluée.

Le référentiel de classement du score final de BEA se doit d’être multi-niveau. La recommandation de l’Anses est de viser quatre ou cinq niveaux – selon qu’il s’agit d’un dispositif obligatoire ou volontaire – afin de refléter les situations variées des élevages, de permettre la progressivité du système, et aussi de fournir aux consommateurs des informations fiables, faciles à comprendre et hiérarchisables.

Comme tout dispositif créant une différenciation entre des produits, il est recommandé qu’un référentiel d’étiquetage du BEA soit accompagné d’un niveau suffisant de transparence et d’accessibilité, en particulier pour en permettre la vérification. Ceci concerne à la fois la description du périmètre et des paramètres retenus, et les choix faits dans la construction du référentiel d’étiquetage.

Ces recommandations ont été adressées au bureau du bien-être animal du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, elles ont également été présentées à l’Agence d’évaluation du risque européenne (EFSA : autorité européenne de sécurité des aliments). En outre elles ont été restituées aux parties prenantes, responsables de filières de productions animales françaises, aux associations de protection des animaux ainsi qu’aux membres de l’AEBEA. Plusieurs filières ont été demandeuses d’un exemple d’application concrète de ces lignes directrices. L’Anses prévoit un second temps d’expertise pour ce faire.

Cet article a été écrit avec l’appui de Catherine Belloc et Pierre Mormède, présidente et vice-président du groupe de travail de l’Anses pour ces travaux et Florence Étoré, cheffe d’unité à l’Anses (direction de l’évaluation des risques, DER).![]()

Julie Chiron ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[ÉDITO] À Toulouse, Mélenchon valide et soutient le Grand Remplacement !](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/melenchon-616x297.png?#)

![[CHRONIQUE] « Chacun doit prendre part à l’effort » : vraiment ?](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/media/2020/02/800px-centre_des_finances_publiques_-_impots-616x462.jpg?#)

![[MEDIAS] Jean-Michel Aphatie sur l’Algérie : la haine viscérale de la France](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/capture-decran-773-616x347.png?#)

![« Sans stockage et gestion de l’énergie, pas d’avenir » [Nicolas Rochon, RGreen Invest]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/02/image.png)

![Une tendance aux grands écarts dans l’irradiation solaire [Solargis]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/02/image-1.png)