Die Annahmen der anderen: Warum wir Demokratie normalisieren sollten

Wie wird unsere Aufmerksamkeit gesteuert? Um Antworten auf diese Frage zu finden, habe ich das Projekt Be-Achtung gegründet, das im Laufe des Jahres als Newsletter/Klub/Programm die Rolle von Aufmerksamkeit als politischer Kategorie bearbeitet. In diesem Text geht es darum, was Christbäume und Pornos mit neuen Öffentlichkeit(en) zu haben Da liegen Weihnachtsbäume. Einfach so an der […]

Wie wird unsere Aufmerksamkeit gesteuert? Um Antworten auf diese Frage zu finden, habe ich das Projekt Be-Achtung gegründet, das im Laufe des Jahres als Newsletter/Klub/Programm die Rolle von Aufmerksamkeit als politischer Kategorie bearbeitet. In diesem Text geht es darum, was Christbäume und Pornos mit neuen Öffentlichkeit(en) zu haben

Da liegen Weihnachtsbäume. Einfach so an der Straßenecke.

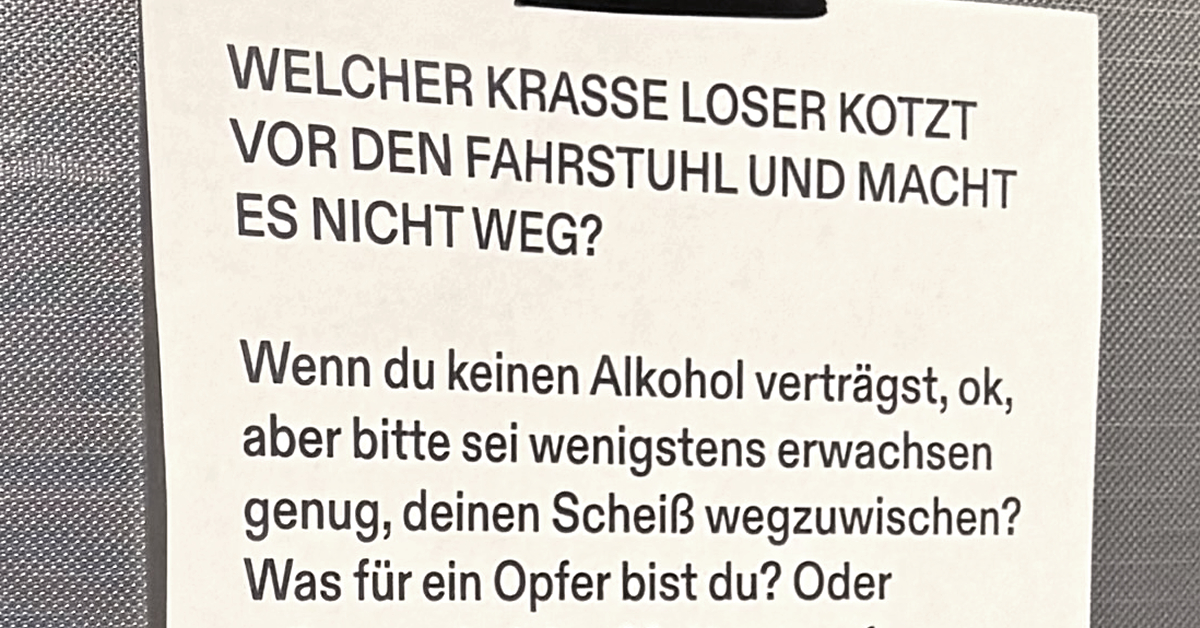

Die Bäume werden nicht mehr gebraucht. Deshalb haben Menschen sie an der Ecke zweier beschaulicher Nebenstraßen einfach so auf den Boden geworfen. Es gibt in München, wo ich die Fotos gemacht habe, eine klare Regelung für die Entsorgung von Christbäumen wie sie hier heißen. Sie am Straßenrand einfach abzulegen, zählt nicht zu den offiziellen Vorgaben.

Trotzdem gibt es jeden Januar wieder an zahlreichen Straßenecken diese Weihnachtsbaum-Haufen. Sie liegen da so rum und erinnern uns daran, wie Öffentlichkeit(en) und deren Umgang mit Regeln funktionieren. Denn in den guten Wohngegenden, in denen sich diese Bäume sammeln, käme niemand auf die Idee, zu einer anderen Zeit im Jahr, eigenen Abfall einfach so an der Ecke zu entsorgen. Der Grund, warum die Leute ihre Bäume da ablegen, ist: die Annahme der Anderen! Weil ich annehme, dass die anderen das auch tun (da liegen ja schon Bäume), rechtfertige ich mein eigenes Verhalten und folge dem, was ich für normal halte.

Meine Beobachtung auf Münchens Straßen illustriert, welche Muster unsere Bild von Öffentlichkeit und Normalität auch bei politischen Themen prägen. In seinem Newsletter „Programmable Mutter“ beschreibt Henry Farrell wie öffentliche Meinung bzw. angenommene öffentliche Meinung durch Social-Media geprägt wird. Er vergleicht die Annahmen über andere, die wir treffen, mit dem Phänomen von Internet-Pornografie, die durch Algorithmen bestimmt wird, die auf Menschen abzielt, die für Internet-Pornos bezahlen. Deren Interessen sind häufig zugespitzter als die Interesse von Menschen, die Pornos ohne Bezahlung anschauen. Farrell schreibt dazu:

Das Ergebnis ist, dass bestimmte Tabus (Inzest, Würgen) bei der Präsentation von Internetpornos eine große Rolle spielen, nicht weil sie bei Konsumenten am beliebtesten sind, sondern weil sie helfen, Nutzer zu zahlenden Kunden zu machen. Dies wiederum führt dazu, dass die Pornokonsumenten, einschließlich der Teenager, eine stark verzerrte Vorstellung davon haben, was andere Menschen beim Sex wollen und erwarten, und einige von ihnen handeln dann danach. Meiner Meinung nach schauen sie durch eine verzerrende technologische Linse auf ein imaginäres sexuelles Publikum, um zu verstehen, was normal ist und erwartet wird und was nicht. Dies prägt dann ihre Interaktionen mit anderen.

Dieses Muster lässt sich sehr leicht auf die eingangs zitierten Christbäume übertragen – mit dem großen Unterschied, dass meine Wahrnehmung der Bäume nicht durch Algorithmen optimiert wird.

In den Räumen, die durch Social-Media eröffnet werden, spielen diese allerdings eine große Rolle. Ähnlich wie bei dem beschriebenen Pornografie-Beispiel wird unsere Wahrnehmung auf die Extreme gelenkt. Die Algorithmen der Plattformen bevorzugen die möglichst provokanten Aussagen, weil diese die meiste Interaktion nach sich ziehen. Daraus entsteht „eine verzerrende technologische Linse auf ein imaginäres politisches Publikum“ oder wie Farrell schreibt:

„Das alles ist keine Gehirnwäsche, aber es verändert die öffentliche Debatte, nicht nur in den USA, sondern auch im Vereinigten Königreich, in Europa und anderen Ländern. Das Gefühl der Menschen für die Konturen der Politik – was legitim ist und was nicht; was andere denken und wahrscheinlich tun werden und wie sie darauf reagieren sollten – verändert sich zusehends.“

Genau wegen dieser Verzerrung ist es wichtig, mehr Aufmerksamkeit auf Aufmerksamkeit zu lenken (hier beim Be-Achtung Projekt dabei sein!). Es ist wichtig, rauszufinden, warum wir bestimmte Dinge für normal halten und andere nicht. Wir sollten darauf achten, wie welche Diskurse bestimmt werden.

Deshalb ist es wichtig, auf Demonstrationen zu gehen, diese Online oder im WhatsApp-Status zu teilen. Denn ein Problem der großen Debatten der vergangenen Jahren ist die negative Aufmerksamkeit, der wir unterliegen. Der Satz „We are not going back“, der den Wahlkampf von Kamala Harris prägte, ist verständlich, aber eben nur in Abgrenzung zur Rückwärts-Bewegung zu verstehen. Nicht-Trump oder gegen die AfD zu sein, ist gut und richtig, aber auch hier greift das Rosa-Elefanten-Paradox: Wer ankündigt, dass er nicht Scheiße sagen will, sagt damit immer auch Scheiße.

Ein Ausweg könnte darin bestehen, sich und die eigene Position nicht in Abgrenzung zu definieren, sondern in einem eigenen positiven Zukunftsbild. Mit Blick auf den Rechtsruck in der aktuellen Debatte könnte man davon sprechen: Wir sollten weniger darüber sprechen, wie extreme Positionen normalisiert werden. Wir sollten Demokratie und unser demokratisches Verhalten normalisieren.

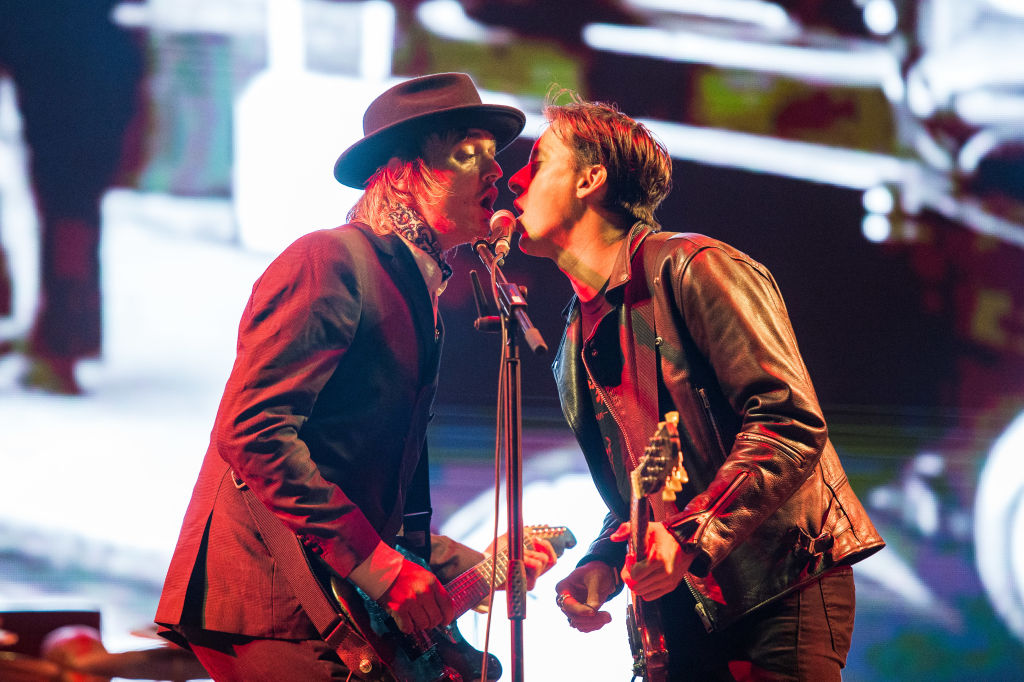

Die Band Kavfka singt in ihrem Song „Alle hassen Nazis“ die Zeile: „Das ist ja nicht mal links was ich sag. Wir sind ja nicht mal links-radikal. Das ist einfach nur normal.“

Über die Frage was „normal“ ist, wurde zuletzt viel gesprochen als Tim Walz als demokratischer Vizepräsident-Kandidat anfing, Donald Trump als „weird“ zu beschreiben. Das verfing bei denen, die Trump eh ablehnen. Wie bei der Glut-Theorie memetischer Debatten führt eine solche Bezeichnung aber auf der Gegenseite zu einem Gemeinsamkeits- und Provokations-Gefühl. Durch die Abgrenzung entsteht ein Bedeutungs-Zuwachs, den Walz vermutlich gar nicht erreichen wollte.

Dieses Muster der negativen Aufmerksamkeit lässt sich in zahlreichen Bereichen der Troll-Politik finden. Auch hier scheint es mir stattdessen sinnvoller zu sein, nicht mehr anzukündigen, nicht scheiße zu sagen, sondern positiv zu kommunizieren: Sag nicht was du nicht machst, sag was du tust. Zeige, wo du dich engagierst, wie du Demokratie lebst.

Auf diese Weise sollten wir Demokratie von den Demos in den Alltag holen – und damit normalisieren.

Das Thema „Aufmerksamkeit für Aufmerksamkeit“ beschäftigt mich nicht erst, seit ich das Minifesto „Wesentlich weniger“ verfasst habe.

Hier im Blog gibt es einige Beiträge – und unter dem Titel „Be-Achtung“ plane ich einen Newsletter zum Thema.