Владимир Шухов: инженер, заглянувший в будущее

Настоящий инженер Владимира Шухова нередко называют архитектором, хотя по образованию он был инженером и математиком. В середине 1870-х окончил инженерно-механическое отделение Императорского Московского технического училища, после чего посвятил себя решению чисто практических задач. Первым изобретением Шухова была паровая форсунка — устройство, которое разбрызгивает мазут в топках. Проектировал резервуары для хранения нефтепродуктов, построил для фирмы «Бр. Нобель» первый в России нефтепровод, разработал самую совершенную для своего времени установку для крекинга (переработки) нефти. Он также занимался усовершенствованием конструкций нефтеналивных судов, создал теорию нефтепроводов, делал расчёты для водопроводных систем. Владимир Шухов и Александр Бари. (Wikimedia Commons) В фирме Нобеля Шухов работал вместе с американским инженером российского происхождения Александром Бари. Вскоре тот открыл собственное дело, и в «Строительной конторе инженера А. В. Бари» Владимир Шухов обрёл то, чего ему не хватало на нефтяных промыслах, — творческую свободу. Порой фирму Бари в шутку называли «конторой по эксплуатации изобретений Шухова». «Иногда трудно было воспринимать рекламные плакаты с надписью крупными буквами «Контора А. В. Бари» и мелкими: «Выполнено по проекту инж. В. Г. Шухова»», — писал Владимир Григорьевич. При этом оплачивался труд инженера сравнительно скромно, но зато Бари был готов воплощать в жизнь самые дерзкие идеи своего инженера. Более того, Шухов мог сам выбирать, за какой проект возьмётся. И когда в 1896 году он сказал, что фирма сможет всего за шесть месяцев возвести павильоны Нижегородской ярмарки, Бари ему поверил. Оправданный риск В случае с павильонами имелся определённый риск. Шухов писал: «Кто из предпринимателей того времени взялся бы за сооружение в шесть месяцев павильонов Нижегородской выставки, если они, даже построенные, вызывали сомнения в надёжности?» А всё потому, что Владимир Григорьевич предложил решение, опередившее время. Посетители ярмарки, приходившие в его павильоны, видели нечто необычное: ажурный лёгкий потолок, который, казалось, ничто не поддерживало. Он словно парил: не было ни массивных колонн, ни основательных стропил. Весила шуховская крыша примерно в 2−3 раза меньше традиционной конструкции, меньше был и расход материала, а прочность при этом не ниже. При этом Шухов работал не только с металлом, имелись у него разработки и металлодеревянных конструкций — их несущая способность оставалась высокой, а расход ценной древесины сокращался. Строительство павильона Всероссийской выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде. (Wikimedia Commons) Идеи Шухова действительно опережали время, однако быстро нашли применение на практике. Мы можем видеть шуховские крыши и сегодня: он проектировал перекрытия Петровского пассажа, Пушкинского музея, Киевского вокзала, Бахметьевского гаража и других сооружений. В том числе по принципам, сформулированным Шуховым, сделана стеклянная крыша ГУМа. Разработки Владимира Григорьевича «подстраивались» под самые разные потребности. Например, во время Первой мировой Шухов выполнял заказы военного ведомства. Платформа под тяжёлые орудия, которую он спроектировал в 1916 году, служила одновременно и платформой для перевозки. При этом собиралась она всего за 30 минут, а поворачивать с её помощью массивное орудие мог всего один человек. Его первая башня В январе 1896 года Шухов подал заявку на привилегию (патент) по проекту «Ажурная башня». Да-да, именно так официально именуется конструкция, воплощённая на Шаболовке. Навело Шухова на эту идею бытовое наблюдение. Как-то раз он зашёл в кабинет и обнаружил, что корзина для бумаг, сплетённая из ивовых ветвей, стоит перевёрнутая, а на неё кто-то водрузил тяжёлый горшок с фикусом. Корзина при этом не сломалась. Конструкцию соорудила домработница. Когда Шухов поинтересовался, не провалится ли корзинка, девушка уверенно сказала, что она и не такое выдерживала. Шухов на велосипеде «Паук». (Wikimedia Commons) Собственно, это и была идеальная модель — башня из прямых элементов, которая выдерживает нагрузки и не деформируется. На этом самом простом примере ивовой корзины можно понять, в чём же было преимущество гиперболоидных конструкций. Водонапорная башня высотой 32 метра должна была стать гвоздём программы в Нижнем. Так и получилось — она буквально притягивала публику. Сразу после закрытия экспозиции конструкцию купил фабрикант и меценат Юрий Нечаев-Мальцов и установил в селе Полибино, где она стоит и сегодня. Заказы на башни буквально посыпались на контору Бари. За период с 1896 по 1929 год фирма, которая после революции стала носить название «Строительная контора Мосмашинотреста», возвела башни в Москве, Ярославле, Воронеже, Тамбове, Коломне, Подольске, Туле, Царицыне, Самаре, Прилуках, Кашине, Вологде, Иваново-Вознесенске, Орехово-Зуеве, Гусь-Хрустальном, Казани, Феодосии, Баку и так далее. Его главная башня Шуховская

Настоящий инженер

Владимира Шухова нередко называют архитектором, хотя по образованию он был инженером и математиком. В середине 1870-х окончил инженерно-механическое отделение Императорского Московского технического училища, после чего посвятил себя решению чисто практических задач.

Первым изобретением Шухова была паровая форсунка — устройство, которое разбрызгивает мазут в топках. Проектировал резервуары для хранения нефтепродуктов, построил для фирмы «Бр. Нобель» первый в России нефтепровод, разработал самую совершенную для своего времени установку для крекинга (переработки) нефти. Он также занимался усовершенствованием конструкций нефтеналивных судов, создал теорию нефтепроводов, делал расчёты для водопроводных систем.

В фирме Нобеля Шухов работал вместе с американским инженером российского происхождения Александром Бари. Вскоре тот открыл собственное дело, и в «Строительной конторе инженера А. В. Бари» Владимир Шухов обрёл то, чего ему не хватало на нефтяных промыслах, — творческую свободу.

Порой фирму Бари в шутку называли «конторой по эксплуатации изобретений Шухова». «Иногда трудно было воспринимать рекламные плакаты с надписью крупными буквами «Контора А. В. Бари» и мелкими: «Выполнено по проекту инж. В. Г. Шухова»», — писал Владимир Григорьевич. При этом оплачивался труд инженера сравнительно скромно, но зато Бари был готов воплощать в жизнь самые дерзкие идеи своего инженера. Более того, Шухов мог сам выбирать, за какой проект возьмётся. И когда в 1896 году он сказал, что фирма сможет всего за шесть месяцев возвести павильоны Нижегородской ярмарки, Бари ему поверил.

Оправданный риск

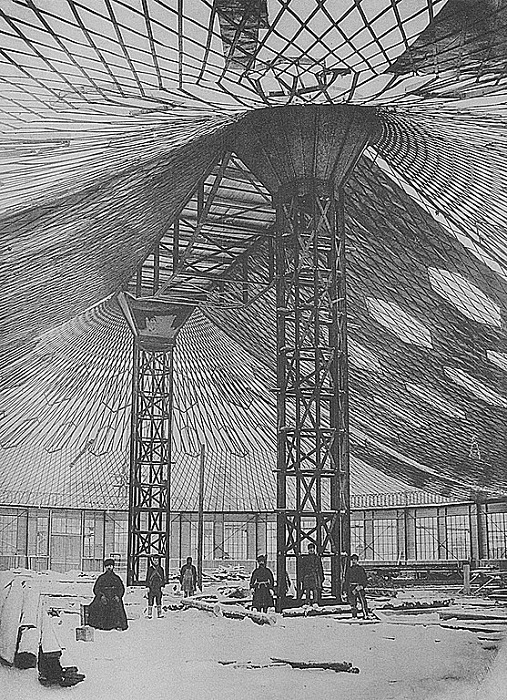

В случае с павильонами имелся определённый риск. Шухов писал: «Кто из предпринимателей того времени взялся бы за сооружение в шесть месяцев павильонов Нижегородской выставки, если они, даже построенные, вызывали сомнения в надёжности?» А всё потому, что Владимир Григорьевич предложил решение, опередившее время.

Посетители ярмарки, приходившие в его павильоны, видели нечто необычное: ажурный лёгкий потолок, который, казалось, ничто не поддерживало. Он словно парил: не было ни массивных колонн, ни основательных стропил. Весила шуховская крыша примерно в 2−3 раза меньше традиционной конструкции, меньше был и расход материала, а прочность при этом не ниже. При этом Шухов работал не только с металлом, имелись у него разработки и металлодеревянных конструкций — их несущая способность оставалась высокой, а расход ценной древесины сокращался.

Идеи Шухова действительно опережали время, однако быстро нашли применение на практике. Мы можем видеть шуховские крыши и сегодня: он проектировал перекрытия Петровского пассажа, Пушкинского музея, Киевского вокзала, Бахметьевского гаража и других сооружений. В том числе по принципам, сформулированным Шуховым, сделана стеклянная крыша ГУМа.

Разработки Владимира Григорьевича «подстраивались» под самые разные потребности. Например, во время Первой мировой Шухов выполнял заказы военного ведомства. Платформа под тяжёлые орудия, которую он спроектировал в 1916 году, служила одновременно и платформой для перевозки. При этом собиралась она всего за 30 минут, а поворачивать с её помощью массивное орудие мог всего один человек.

Его первая башня

В январе 1896 года Шухов подал заявку на привилегию (патент) по проекту «Ажурная башня». Да-да, именно так официально именуется конструкция, воплощённая на Шаболовке. Навело Шухова на эту идею бытовое наблюдение. Как-то раз он зашёл в кабинет и обнаружил, что корзина для бумаг, сплетённая из ивовых ветвей, стоит перевёрнутая, а на неё кто-то водрузил тяжёлый горшок с фикусом. Корзина при этом не сломалась. Конструкцию соорудила домработница. Когда Шухов поинтересовался, не провалится ли корзинка, девушка уверенно сказала, что она и не такое выдерживала.

Собственно, это и была идеальная модель — башня из прямых элементов, которая выдерживает нагрузки и не деформируется. На этом самом простом примере ивовой корзины можно понять, в чём же было преимущество гиперболоидных конструкций.

Водонапорная башня высотой 32 метра должна была стать гвоздём программы в Нижнем. Так и получилось — она буквально притягивала публику. Сразу после закрытия экспозиции конструкцию купил фабрикант и меценат Юрий Нечаев-Мальцов и установил в селе Полибино, где она стоит и сегодня. Заказы на башни буквально посыпались на контору Бари. За период с 1896 по 1929 год фирма, которая после революции стала носить название «Строительная контора Мосмашинотреста», возвела башни в Москве, Ярославле, Воронеже, Тамбове, Коломне, Подольске, Туле, Царицыне, Самаре, Прилуках, Кашине, Вологде, Иваново-Вознесенске, Орехово-Зуеве, Гусь-Хрустальном, Казани, Феодосии, Баку и так далее.

Его главная башня

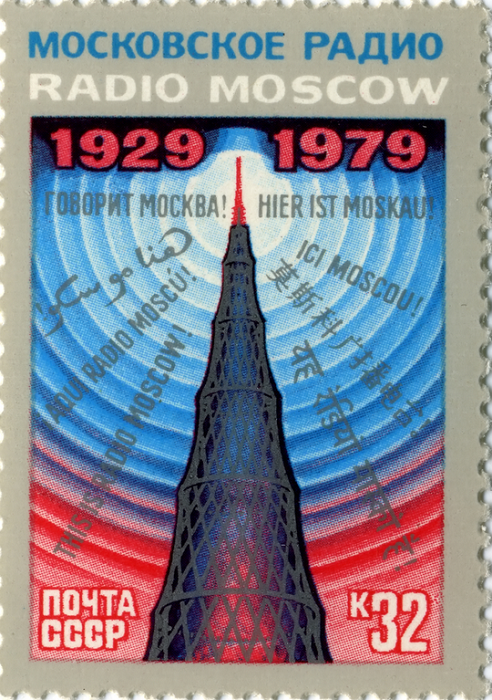

Шуховская башня на Шаболовке, конечно, заслуживает отдельного рассказа. И не только потому, что это наиболее известное сооружение инженера Шухова, но и потому, что решение этой технической задачи оказалось для него самым сложным и опасным.

После Октябрьской революции в России было всего три радиостанции, а в рабочем состоянии фактически оказалась одна — Ходынская. Работала она круглосуточно, оборудование всё время выходило из строя, и в 1918 году встал вопрос о строительстве в Москве новой мощной станции, для чего нужна была башня-антенна. Решили воспользоваться гиперболоидной конструкцией.

По первоначальному плану башен должно было быть пять, но денег не нашлось, поэтому проект сократили до одной. Точно так же сократили и высоту башни: в первоначальном варианте она достигала 350 метров, но из-за дефицита железа оставили примерно 150. Конструкция состояла из шести секций, которые собирались внизу, а потом поднимались и устанавливались на предыдущий ярус. В июне 1921 года произошла трагедия — четвёртая секция упала с высоты 75 метров. В итоге всё удалось восстановить, 28 февраля 1922 года на башню поставили мачту, работы закончились.

А Шухов продолжил работать. Он принимал участие в реализации плана ГОЭЛРО, вновь работал на крупных промышленных объектах: на Магнитке, Челябинском тракторном, на заводе «Динамо». Его последним крупным проектом стало восстановление памятника архитектуры 15-го века — медресе Улугбека в Самарканде.

Его главное творение признано шедевром архитектурного авангарда и объектом всемирного наследия. Но сегодня башня разрушается, а для её восстановления современного Шухова пока не нашлось. В своё время Владимир Григорьевич говорил: «Техническую идею надо до воплощения вынашивать, пока стоимость не станет приемлемой». К сожалению, именно этот принцип пока что играет против его главного творения.