Zoonose : cinq ans après le début du Covid, comment minimiser les risques d’émergence ?

Presque cinq ans après que l’OMS a déclaré la situation de pandémie, quel bilan tirer de cette expérience sans précédent ? Et surtout, comment éviter de prochaines épidémies ?

C’est un champ d’études qui s’est retrouvé sous les feux des projecteurs durant la pandémie de Covid-19. Celui de l’écologie de la santé. Une discipline qui sonde les liens entre la santé des écosystèmes et celle des êtres humains, qui interroge les relations que l’on peut tisser entre l’état de la biodiversité et l’émergence de pathogènes.

Cinq ans après les premiers confinements, quel bilan tirer de cette situation sans précédent ? Et surtout, comment éviter la propagation de zoonoses ?

Entretien avec Julien Cappelle, écologue de la santé au Cirad, coordinateur du projet BCOMING qui déploie sur trois continents des recherches sur les stratégies à développer pour éviter de nouvelles pandémies.

En tant qu’écologue de la santé, vous avez vu votre domaine de recherche devenir un sujet mondial d’intérêt et d’inquiétudes. Quel en a été l’impact pour vous ?

Julien Cappelle De manière tout à fait personnelle, ma famille a bien mieux compris mon travail et pourquoi j’allais par exemple au Cambodge capturer des chauves-souris et d’autres animaux sauvages pour les étudier. Les médias généralistes nous ont également sollicités. L’ampleur du Covid était inédite, mais la temporalité des crises est en fait celle que je connais depuis que j’ai commencé la recherche. J’ai débuté ma thèse sur la grippe aviaire en 2007 suite à la crise du H5N1 en 2005-2006, période de la première émergence hors d’Asie de cette zoonose qui, on le voit aujourd’hui, 20 ans plus tard, est toujours un problème central. J’ai ensuite continué dans des projets consacrés à Ebola après l’émergence de ce virus en 2014, en Afrique de l’Ouest. J’ai également travaillé sur les coronavirus dus au SRAS, et sur les chauves-souris de manière générale.

Si l’émergence de ces virus successifs influe sur vos sujets d’études et ceux de vos collègues, quelle part de la recherche est consacrée à l’anticipation de possibles nouvelles zoonoses ?

J.C. L’anticipation, la prévention sont clairement capitales et l’on travaille dessus depuis longtemps. Le Covid a rappelé leur importance et permis de nouveaux financements. Mais ceux-ci restent dérisoires par rapport au financement de la réponse au Covid, et à l’élaboration des vaccins par exemple.

Du côté des formations scientifiques, on peut également constater la création de masters d’approche intégrée de la santé en France et des équipes à l’échelle mondiale qui se sont mises à travailler sur ces sujets et qui ne le faisaient peut-être pas auparavant. L’approche One Health, (« Une seule santé », en français, ndlr) qui consiste à avoir un regard holistique sur la santé humaine, celles des écosystèmes et des animaux, qui sont de facto liées, prend également de l’ampleur.

La pandémie a médiatisé le fonctionnement des zoonoses. Mais qu’est ce qui reste encore mal compris sur la façon dont elles peuvent nous affecter ?

J.C. Ce qui reste encore très difficile à faire comprendre, c’est la notion de risque et le fait qu’il faille raisonner davantage en termes de possibilité que de probabilité. Car, quand on parle de maladies émergentes, on est vraiment sur des probabilités faibles, mais avec des conséquences potentielles très fortes.

Or, un peu partout dans le monde, on raisonne d’abord à l’échelle locale et, dans toutes les régions, il y a une probabilité d’émergence faible d’un pathogène, d’exposition à ce pathogène, de vulnérabilité à ce pathogène, de transmission ensuite… De ce fait, personne ne se sent vraiment concerné et mobilisé. Et pourtant, s’il y a une émergence, cela peut avoir des conséquences graves pour tout les populations. Si on pense, par exemple, à la consommation d’animaux sauvages, ce sont des pratiques courantes et anciennes dans de nombreuses régions du monde, sans non plus qu’il y ait des émergences de zoonoses tous les quatre matins.

Donc lorsqu’on vient dire « Attention, il ne faut pas trop manger de viandes de brousse, ça peut créer une pandémie. », évidemment, l’expérience des individus va faire que l’on ne va pas être cru. Les travaux des anthropologues avec lesquels on a travaillé au Cambodge montrent plus globalement que les gens n’associent pas de risques zoonotiques aux chauves-souris et de manière générale, n’associent pas la faune sauvage au risque de transmission de maladies aux humains ou aux animaux domestiques, à part quelques cas bien connus comme la rage dont on sait généralement qu’elle est transmise par les chiens, la grippe aviaire pour laquelle il y a eu de grosses campagnes d’information et le paludisme qui est connu pour être transmis par les moustiques.

Au-delà de ces maladies, il faut donc essayer de trouver des façons de changer les pratiques à risque qui puissent coller avec les intérêts locaux des populations.

Comment y parvenir ?

J.C. Cela doit se mettre en place en faisant participer les acteurs concernés aux prises de décision pour s’assurer, d’abord, qu’ils n’aient pas de manque à gagner, et alors dédommager certaines activités si elles s’avèrent présenter un risque. Si par exemple, localement, quelqu’un gagne sa vie en récoltant du guano de chauve-souris [fientes récoltées pour servir d’engrais] dans des grottes, et que l’on sait que les chauves-souris sont particulièrement porteuses de tel virus lors d’une saison particulière, un financement global permettant de dédommager entre autres cette personne pour qu’elle n’aille pas dans les grottes à cette saison pourrait aider grandement.

Mais il faut également informer, afin de permettre à tous et toutes de prendre conscience des risques ; et, enfin, il faut trouver ce qui peut motiver les personnes à agir sans risquer de développer de nouveaux dangers. Les approches participatives peuvent ainsi aider à construire collectivement des solutions adaptées aux contextes locaux.

Ces travaux doivent être faits en continu, car l’on a par exemple constaté qu’en Chine, après le premier SRAS, il y a eu une diminution de la consommation de viande sauvage. Mais la consommation a vite repris ensuite, pour retrouver l’état d’avant le SRAS.

Au-delà des pratiques humaines, la perte de biodiversité est régulièrement pointée du doigt comme étant une cause majeure du risque de propagation de pathogènes d’origine animale, avec l’idée sous-jacente que plus la biodiversité est riche et prospère, moins le risque est élevé, et que plus elle est en danger, plus le risque de propagation de pathogène est grand.

J.C. Il faut en fait tenir compte de deux choses. D’abord, plus il y a de biodiversité, plus il y a d’animaux, donc de pathogènes potentiels qui peuvent infecter les humains. C’est pour cela que ce sont dans des zones de forte biodiversité, comme les forêts tropicales où l’on retrouve la plus grande diversité d’animaux, qu’il y a potentiellement plus de pathogènes émergent. Mais c’est aussi dans ces zones-là qu’il y a le plus de perte de biodiversité, quasi systématiquement liée à une augmentation de l’activité humaine. On va donc avoir plus de contact avec cette biodiversité.

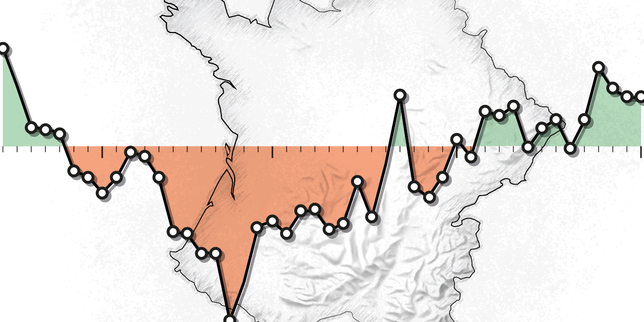

Lorsqu’il y a perte de biodiversité, il y a ensuite deux phénomènes possibles : il va y avoir des espèces résilientes, qui vont rester après la perte de biodiversité. Leurs pathogènes vont donc se retrouver à circuler plus fortement du fait de la perte de biodiversité et se retrouver plus en contact avec les humains. Et le risque d’émergence de ces pathogènes va alors augmenter. Mais lors de la destruction d’un écosystème, vont aussi se perdre, potentiellement, des pathogènes des espèces qui auront disparu, du moins localement. On peut donc voir un effet double des suites de la perte de biodiversité, avec, d’un côté, une augmentation du risque d’émergence des pathogènes portés par les espèces résilientes et, de l’autre, une baisse du risque d’émergence des pathogènes portés par les espèces qui disparaissent.

On constate parfois ces effets opposés pour un même pathogène. C’est le cas du paludisme. Au Cambodge, la déforestation fait disparaître le vecteur du paludisme. En Afrique et en Amérique du Sud, au contraire, les vecteurs du paludisme se sont très bien adaptés à la déforestation, et le risque de paludisme s’accroît avec la déforestation.

Ceci dit, il ne faut pas, bien sûr, oublier que la propagation possible de zoonose n’est pas le seul impact néfaste de la perte de biodiversité, et qu’il y a d’innombrables dommages écologiques, culturels et économiques.

Si on s’intéresse maintenant aux tentatives de destruction d’un habitat, ou d’éradication locale d’une espèce porteuse de pathogène, que peut-on constater ?

J.C. Qu’il n’y a que de mauvaises raisons de faire cela. D’abord, c’est, la plupart du temps, contre-productif. On peut le constater avec, par exemple, des tentatives d’abattre des arbres sur lesquels nichent les chauves-souris, qui ont souvent pour seul effet de disperser les chauves-souris.

À une plus grande échelle, il existe l’exemple très éloquent de la tentative de régulation des blaireaux, animal réservoir de la tuberculose bovine en Grande-Bretagne. Les campagnes d’abattage des blaireaux ont eu pour effet principal de disperser la population hors de la zone d’abattage, donc de propager la tuberculose, pour finalement voir les blaireaux revenir dans la zone d’origine à la fin de la campagne d’abattage, zone qui n’était donc même pas débarrassée de la possible transmission de la tuberculose bovine.

En plus d’être contre-productifs, de tels projets posent également la question d’un point de vue moral et éthique. Enfin, l’éradication d’une espèce ou d’un écosystème génère la perte des services écosystémiques (services rendus par la nature et la biodiversité aux humains) qui lui sont liés et qui peuvent concerner, par exemple, la qualité des sols, la qualité des eaux d’approvisionnement, sans même parler des enjeux culturels et sociétaux des écosystèmes.

Pour revenir à la pandémie de coronavirus, actuellement un des principaux sujets médiatiques est le mystère qui subsiste au sujet de l'origine de l’émergence du virus. Est-ce fréquent de ne pas avoir ainsi de certitude sur le contexte de la naissance d’une zoonose ?

J.C. Cela arrive en fait assez régulièrement, selon les maladies. Pour beaucoup d’épidémie d’Ebola, par exemple, on ne connaît pas l’origine exacte. Le virus d’Ebola lui-même reste mal connu, on ne comprend pas très bien son réservoir. Pour certains cas, on a soupçonné des chauves-souris du fait des liens entre la présence de chauves-souris et l’émergence d’un foyer, d’une épidémie. Mais dans de nombreux autres cas, on n’a pas d’explications claires, ou en tout cas pas de certitude.

Pour les virus Nipah, en revanche, on a pu identifier un réservoir qui est une espèce de chauve-souris. Et l'on arrive plus ou moins à comprendre le lien de contamination jusqu’à l’humain par l’intermédiaire du jus de palme au Bangladesh et probablement en Inde. Mais pour la dernière épidémie de Nipah au Kerala (sud-ouest de l’Inde), à ma connaissance, on n’a pas le lien exact entre les chauves-souris et le premier cas humain. Est-ce que c’était du jus de palme ? Est-ce que c’était autre chose ? On n’a pas le détail.

À lire aussi : Comment le virus Nipah se transmet ou non à l’homme

Sur la liste des maladies prioritaires de l’OMS, on retrouve de nombreuses zoonoses. Quel est votre niveau personnel d’inquiétude quant à l’émergence de nouvelles zoonoses, voire de pandémies ?

J.C. Il y aura de nouvelles épidémies, venant de virus que l’on sait propices à cela, comme les virus de la grippe, ou bien de nouveaux pathogènes. Des virus connus continuent, eux, d’émerger régulièrement comme Ebola ou le Nipah, qui ont de forts taux de létalité (entre 25 % et 90 % pour Ebola, entre 40 % et 75 % pour Nipah), mais qui heureusement ne se transmettent pas très bien entre humains. La question les concernant est de savoir ce qu’il adviendrait s’ils arrivent un jour à mieux se propager. Est-ce qu’ils garderaient leur grande létalité ? ou bien est-ce que l’on retrouverait ce qu’on a pu constater lors de la dernière grande épidémie d’Ebola, c’est-à-dire davantage de cas – mais une létalité inférieure aux précédentes ?

La meilleure chose à faire, donc, face à l’impossibilité de savoir avec certitude ce qui serait le plus grand risque mondial, est de tout mettre en place pour minimiser les risques d’émergence. Cela signifie sensibiliser, communiquer sur ces risques et faire en sorte que les populations puissent adapter localement les recommandations sans avoir à y perdre, sinon ce sera impossible à établir.

On peut également souligner que la connaissance de plus en plus fine des contextes écologiques, économiques et culturels d’émergence est très précieuse. Pour la fièvre de la vallée du Rift en Afrique de l’Est, par exemple, des chercheurs ont pu constater un risque plus important lorsque la fête de l’Aïd-el-Kébir a lieu pendant la saison des pluies. C’est la saison où prolifèrent les moustiques qui peuvent alors transmettre le virus au bétail, abondant en raison de la demande liée à cette fête religieuse, ainsi qu’aux humains ; ces derniers pouvant également être infectés au contact d’animaux ou produits animaux contaminés. Des alignements de facteurs biologiques, climatiques, culturels et économiques permettent d’expliquer certaines émergences et rappellent l’importance des approches holistiques de la santé.

Une chose est en tout cas certaine, on ne va pas manquer de travail dans les années à venir.![]()

Julien Cappelle a reçu des financements de l'union européenne pour le projet BCOMING.

![[CHRONIQUE] Soixante ans de laxisme migratoire : le Grand Effacement ?](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/melenchon-616x346.png?#)