La ruée vers l’âge d’or

Donald Trump a prouvé sa détermination en signant, dès le premier jour de son mandat, des dizaines de décrets sur l’immigration, le climat ou la question du genre. Mais selon le correspondant de la chaîne d'info Newsmax à la Maison Blanche, les intentions du président américain en matière de politique étrangère sont encore floues... L’article La ruée vers l’âge d’or est apparu en premier sur Causeur.

Donald Trump a prouvé sa détermination en signant, dès le premier jour de son mandat, des dizaines de décrets sur l’immigration, le climat ou la question du genre. Mais selon le correspondant de la chaîne d’info Newsmax à la Maison Blanche, les intentions du président américain en matière de politique étrangère sont encore floues.

À peine Donald Trump avait-il prêté serment en tant que 47e président des États-Unis qu’il commençait à mettre en œuvre son programme. En promulguant toute une série de décrets présidentiels (« executive orders »), il a tenu en un temps record certaines des promesses de campagne auxquelles ses partisans les plus fervents étaient particulièrement attachés.

Il a ainsi annulé le plan de Joe Biden visant, d’ici 2030, 50 % de véhicules neufs électriques, et a mis également en pause la politique de développement d’énergie éolienne instaurée par son prédécesseur. Ces mesures n’étant qu’un prélude à l’« urgence énergétique nationale » qu’il a aussitôt déclarée.

Autre facteur crucial de la réélection de Trump : l’immigration. Dès son investiture, le nouveau président a annoncé qu’il envoyait l’armée à la frontière mexicaine et suspendu par décret le programme fédéral d’accueil de réfugiés « jusqu’à ce que de nouvelles admissions de réfugiés par les États-Unis correspondent aux intérêts des États-Unis ».

D’un simple trait de plume, Trump a aussi fait sortir son pays de l’accord de Paris sur le climat et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ressuscitant deux mesures qu’il avait déjà prises lors de son premier mandat, et que l’administration Biden avait ensuite abrogées. Puis, comme pour saluer son électorat de la droite conservatrice, qui a joué un rôle majeur dans son improbable comeback politique, il a, dans son discours inaugural, fustigé les positions sociétales de Biden, qui consistent selon lui à « rajouter artificiellement les questions de race et de genre dans chaque aspect de la vie publique et privée ». Il a ensuite décrété que, désormais, l’État américain ne reconnaîtrait officiellement que deux sexes – masculin et féminin – non modifiables.

À lire aussi, John Gizzi : Ce que l’Amérique a fait le 5 novembre

Un gouvernement « anti-establishment »

Des mesures radicales, assurément, et encore plus impressionnantes si on se rappelle que Trump n’était alors en fonction que depuis deux jours. De l’avis d’un expert comme l’historien Henry Olsen, il s’agit là de la plus grande démonstration de pouvoir exécutif de mémoire d’homme. Aux yeux des observateurs, qu’ils lui soient hostiles ou favorables, il est évident que cette action coup de poing, ainsi que la composition du nouveau gouvernement, où l’on trouve beaucoup de figures « anti-establishment » qui n’inspirent que de la méfiance à la classe politique de Washington, est la preuve de la détermination du nouveau président.

Le projet de Trump consiste à ouvrir un nouvel « âge d’or » aux États-Unis, semblable à celui de la fin du xixe siècle, qui a vu une Amérique prospère, ardente et en pleine expansion sur la scène mondiale, bien qu’hésitant à s’impliquer dans les disputes du monde. Reste maintenant à savoir jusqu’où il peut aller pour réaliser ce projet.

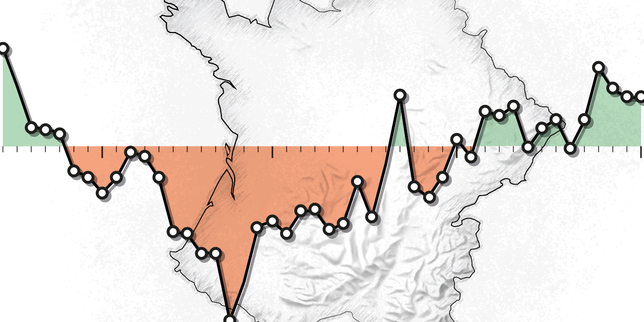

« It’s the economy, stupid ! » (« C’est l’économie, idiot ! ») : le mot célèbre par lequel le consultant politique démocrate James Carville a expliqué la victoire de Bill Clinton en 1992 fournit la meilleure clé de compréhension de la victoire de Trump en 2024. Malgré un taux de chômage historiquement bas (environ 4,3 %) et une inflation jugulée, les sondages montrent que la plupart des Américains sont déçus par la politique économique de Biden et qu’ils pensent que leur situation financière était meilleure sous Trump.

Selon une analyse du Financial Times, la stratégie économique du président sortant, fondée sur la réduction de l’inflation, « n’a pas convaincu le grand public et a échoué à ce que les analystes politiques appellent le “test Reagan” ». Il s’agit d’une référence au débat télévisé de la campagne présidentielle de 1980 opposant Jimmy Carter et Donald Reagan, au cours duquel ce dernier a lancé aux spectateurs : « Aujourd’hui, vous sentez-vous plus à l’aise économiquement qu’il y a quatre ans ? » En 2025, les Américains répondent en majorité à cette question par la négative. Ce qui donne des ailes à un Trump qui veut réactiver sa « loi sur l’emploi et les réductions d’impôts » de 2017, le texte législatif le plus important de son premier mandat.

l’US Air Force, lors du premier vol de reconduite ordonné par Donald Trump, Tucson (sud de l’Arizona), 23 janvier 2025 © evlin Bishop/Planet Pix via ZUMA Press Wire/Shutterstock/SIPA

Le retour du protectionisme américain

Dans le cadre des règles sur le vote du budget au Sénat, Trump n’a besoin que d’une majorité à la chambre haute, sans donc passer devant la Chambre des représentants, pour prolonger les réductions d’impôts initiées il y a huit ans. Mais le nouveau président entend aller plus loin : il veut de nouvelles baisses de taxes et des coupes significatives dans l’administration, le tout d’ici avril ou mai. C’est ce qu’il appelle son « grand et beau projet de loi ». Plusieurs sénateurs républicains se disent d’accord avec cet objectif, mais pensent qu’on ne pourra y parvenir que par étapes et avec plusieurs textes. On saura bientôt quelle approche sera adoptée.

Autre volet du programme de Trump : le protectionnisme. Une politique qui rappelle Pat Buchanan, le célèbre journaliste conservateur qui a tenté deux fois de décrocher l’investiture présidentielle républicaine dans les années 1990. Buchanan proposait une politique conjuguant des hausses de droits de douane et une approche très stricte en matière d’immigration illégale. Comme il me l’a rappelé lui-même, « avant le mur de Trump, il y avait le fossé de Buchanan ».

De fait, Trump peut augmenter les droits de douane sans passer par le Congrès. C’est du reste ce qu’il a fait en annonçant d’ores et déjà une hausse de 25 % sur les tarifs appliqués aux produits en provenance du Canada et du Mexique, au prétexte que ces deux pays permettraient selon lui « l’entrée massive de personnes et de fentanyl » aux États-Unis. Trump a aussi déclaré qu’il appliquerait un droit supplémentaire de 10 % sur les importations chinoises, affirmant que la Chine envoie au Mexique et au Canada du fentanyl, qui transite ensuite vers les États-Unis.

Sur son réseau Truth Social, le nouveau président a également menacé d’imposer de nouveaux tarifs à la Russie si Vladimir Poutine ne mettait pas fin à sa guerre contre l’Ukraine. « Si on ne parvient pas à un accord rapidement, a-t-il indiqué, je n’aurai pas d’autre choix que d’imposer des taxes, tarifs et droits de douane élevés sur tous les produits vendus aux États-Unis par la Russie et d’autres pays participant à ce commerce. »

Ingérence américaine 2.0

Trump a-t-il trouvé là le moyen de résoudre la guerre russo-ukrainienne ? La réponse à cette question pourrait bien déterminer l’orientation de toute sa politique étrangère. Sa relation cordiale avec Poutine est bien connue, tout comme sa menace d’autoriser l’homme fort russe à faire « tout ce que bon lui semble » en Europe, y compris l’annexion de territoires, si les autres États membres de l’OTAN n’augmentent pas leur budget de défense (beaucoup sont justement en train de le faire).

Mais plusieurs personnalités internationales ont exhorté Trump à ne pas laisser tomber l’Ukraine, comme la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, qui a eu une discussion cordiale avec lui lors de la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris. Elle lui aurait vivement déconseillé de conclure un accord avec Poutine, en soulignant combien l’abandon de l’Ukraine « serait une retraite majeure pour les États-Unis. »

Dans un contexte international de plus en plus agité, la stratégie de Trump en Ukraine et son attitude vis-à-vis de Poutine seront scrutées de très près. Les velléités du leader chinois Xi Jinping d’annexer l’île de Taïwan inquiètent de plus en plus le gouvernement de cette dernière. À Taipei, les autorités attendent avec angoisse que le président Trump réitère la promesse de Joe Biden de les soutenir en cas d’attaque, conformément à la loi sur les relations avec Taïwan de 1978.

A lire aussi, Jean-Paul Brighelli: Trump élu? Non, les démo-woko bobos battus

Côté Moyen-Orient, l’élection de Trump a clairement été une bénédiction pour le Premier ministre de l’État hébreu, Benyamin Nétanyahou, et il est fort probable que le nouveau président donne le feu vert à des frappes israéliennes contre le Hamas si ce dernier viole l’accord de paix récent. Le général Keith Kellogg, qui était conseiller adjoint à la sécurité nationale au cours du premier mandat de Trump, a déclaré lors d’une réunion avec des groupes d’opposition iraniens à Washington l’année dernière : « Si la première administration Trump avait eu quelques mois de plus et si les sanctions sévères contre l’Iran étaient restées en place, le régime [des ayatollahs] se serait effondré ». Il se peut bien que les sanctions soient rétablies et que l’engagement des États-Unis en faveur d’un nouvel Iran libre soit au cœur de la politique du second mandat de Trump. Quelle sera l’étendue de cet engagement ? S’agira-t-il, par exemple, d’aller jusqu’à œuvrer à un éventuel « changement de régime » et à s’impliquer dans le choix du gouvernement d’un Iran post-théocratique ? Nous ne le savons pas encore.

Certains partisans du nouveau président s’inquiètent déjà des ingérences de l’Amérique dans les affaires de pays étrangers. Dans les colonnes de la revue Chronicles, qui soutient ardemment une politique non interventionniste, le rédacteur en chef des affaires étrangères, Srdja Trifkovic écrit : « Un optimiste pourrait dire que Donald Trump […] insufflera de nouveau un certain degré de réalisme à la politique étrangère américaine. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, à en juger par sa nomination à des postes clés […] de pas moins de six va-t-en-guerre néoconservateurs, fervents russophobes et partisans d’une approche conflictuelle avec la Chine et l’Iran. » Trifkovic pense notamment au secrétaire d’État Marco Rubio, au directeur de la CIA John Ratcliffe et au conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz. Trifkovic inclut aussi dans ce groupe Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement national, ce qui est discutable, étant donné les éloges qu’elle a décernés dans le passé à Poutine (l’agence de presse russe, Tass, l’a même appelée « notre copine ») et à Bachar al-Assad.

Une majorité relative

Les prochains mois de la présidence de Trump pourraient rappeler les cent premiers jours du premier mandat de Franklin D. Roosevelt qui, en 1933, a fait approuver par le Congrès 15 textes législatifs majeurs. Pour contrer la Grande Dépression, Roosevelt disposait non seulement de majorités écrasantes dans les deux chambres, mais aussi de l’appui d’élus républicains.

On pourrait aussi établir une comparaison entre Trump et Ronald Reagan en 1981. Ayant triomphé sur Carter, le nouveau président républicain bénéficiait d’une majorité au Sénat pour la première fois depuis quarante ans. Et bien que la Chambre des représentants fût restée dans l’opposition, plus de 60 représentants démocrates ont soutenu les mesures de Reagan en faveur d’une baisse générale des impôts et d’une réduction significative des dépenses de l’État fédéral.

Toutefois, la situation de Trump au Congrès est différente de celles de Roosevelt et de Reagan. Certes, son parti jouit d’une majorité de 53 sièges au Sénat, mais celle dont il dispose à la Chambre des représentants est la plus serrée jamais observée depuis 1930 : 217 républicains contre 215 démocrates. Trois sièges restent à pourvoir et il est pratiquement certain que les républicains les gagneront. Seulement, les élections n’auront lieu qu’en avril.

Pour que tout le programme législatif de Trump soit mis en œuvre le plus rapidement possible, il faudrait donc que tous ses élus votent en bloc dans son sens, sachant qu’aucun soutien du Parti démocrate n’est envisageable, tant sa haine est grande envers le nouveau président. Il est probable que Trump demandera à ses partisans, via les réseaux sociaux, d’exercer une pression maximale sur leurs élus pour que ces derniers soutiennent sa politique.

La question immédiate pour Trump et ses partisans est donc : comment réaliser son programme ? Ils devraient peut-être méditer les paroles du psychologue Viktor Frankl, rescapé de la Shoah : « Celui qui a un “pourquoi” peut faire face à n’importe quel “comment”. »

L’article La ruée vers l’âge d’or est apparu en premier sur Causeur.

![[CHRONIQUE] Soixante ans de laxisme migratoire : le Grand Effacement ?](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/melenchon-616x346.png?#)