Пушкинская речь

Они родились примерно в одно время: Иван Сергеевич в 1818 году, а Фёдор Михайлович в 1821-м. Даты их смерти тоже недалеки друг от друга: в 1881 году умирает Достоевский, а двумя годами позже Тургенев. В момент ухода из жизни — у обоих это было следствием тяжёлого заболевания — рядом находились близкие и друзья. У смертного одра Достоевского — историк Константин Бестужев-Рюмин, поэт Пётр Быков, философ-мистик Владимир Соловьёв, художник Иван Крамской, сделавший в первые минуты смерти писателя свой знаменитый рисунок… А Ивана Сергеевича Тургенева, скончавшегося в Буживале под Парижем, провожала совсем иная компания: писатели Эмиль Золя и Альфонс Доде, экс-премьер-министр Франции Жюль Симон, композитор Жюль Массне… Тургенев был настоящим западником, либералом. В его романах, действие которых в основном происходит в Европе, нет-нет да и проскакивают саркастические шпильки в адрес национальных русских «достижений». Вот, к примеру, что говорит персонаж романа «Дым»: «Лезут мне в глаза с даровитостью русской натуры, с гениальным инстинктом. Да какая это гениальность, помилуйте, господа? Это лепетанье спросонья, а не то полузвериная сметка. Инстинкт! Нашли, чем хвастаться! Инстинкт, будь он хоть распрегениальный, не достоин человека: рассудок, простой, здравый, дюжинный рассудок — вот наше прямое достояние, наша гордость… А что до Кулибина, который, не зная механики, смастерил какие-то пребезобразные часы, так я бы эти самые часы на позорный столб выставить приказал; вот, мол, смотрите, люди добрые, как не надо делать…» Иван Тургенев. (Wikimedia Commons) За этот самый «Дым», кстати, Тургенев удостоился эпиграммы от Фёдора Тютчева: «И дым отечества нам сладок и приятен!» — Так поэтически век прошлый говорит. А в наш — и сам талант всё ищет в солнце пятен, И смрадным дымом он отечество коптит. Фёдор Михайлович Достоевский, хоть и не приписать его к славянофильству или почвенничеству — направлениям, альтернативным западничеству, которые определяли общественную мысль той эпохи, — однако, конечно, гораздо ближе к ним. Особенно в конце своего недолгого жизненного пути, когда он вполне определился как монархист и консерватор. Фёдор Достоевский. (Wikimedia Commons) И вот так случилось, что и Тургеневу, и Достоевскому пришлось выступить на торжествах, приуроченных к открытию памятника Пушкину 6 июня 1880 года. Открытие памятника работы архитектора Александра Опекушина стало событием чрезвычайно резонансным. И дело тут было не только в самом памятнике, который, кстати говоря, был сооружён на народные деньги, собиравшиеся по подписке, но и в отношении к Пушкину, ставшему поистине культовым русским поэтом. Начинался период поиска национальной идентификации в русской культуре, осознания корней, осмысления фольклора. Пушкин в буквальном смысле «забронзовел» и обрёл статус первого классика русской литературы. Сразу после открытия на Страстной площади состоялся первый из трёх запланированных вечеров в Благородном собрании (ныне Колонный зал Дома союзов). Зал украсили пальмами, установили бюст поэта. Участники — известные литераторы, артисты, певцы, драматурги — выходят по очереди и читают какой-то отрывок из Пушкина, делятся воспоминаниями или произносят восторженные речи. Вышел Тургенев и начал декламировать на память «Последнюю тучу рассеянной бури»… Запнулся… Ему стали со всех сторон подсказывать. Дочитав стихи вместе с залом, Тургенев вдруг завершил своё выступление репликой: «Вопрос: может ли Пушкин назваться поэтом национальным, в смысле Шекспира, Гёте и других, мы оставим пока открытым, быть может, явится новый, ещё неведомый избранник, который превзойдёт своего учителя и заслужит вполне название национально-всемирного поэта, которое мы не решаемся дать Пушкину, хотя и не дерзаем его отнять у него». В зале — ропот, недовольство, разочарование. Нет, не таких слов в адрес Пушкина ожидали от Тургенева. Открытие памятника Пушкину, 1880 г. (Wikimedia Commons) А вот Достоевский оправдал ожидания почитателей поэта в полной мере. Он и стихи прочёл без запинок — сцену Пимена из «Бориса Годунова», а затем произнёс речь — ту самую, что до сих пор изучают филологи и историки. Она не только содержала подробный анализ творчества поэта, но несла главную идею: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа». Речь свою Достоевский готовил заранее. В Благородном собрании писатель прочитал свою лекцию повторно. А первый раз этот текст прозвучал в Доме на Трубной, в ресторане «Эрмитаж» за несколько дней до выступления на пушкинских торжествах. Это был обед в честь самого Достоевского. Присутствовали 22 человека. В том числе братья Аксаковы, известные славянофилы, публицисты. А также директор Московской консерватории Николай Григорьевич Рубинштейн. Достоевский стал отвечать на приветствия в свой адрес и незаметно перешёл на Пушкина. Успех выступления патриота Достоевского у либерала Тургенева вызвал сильное раздражение

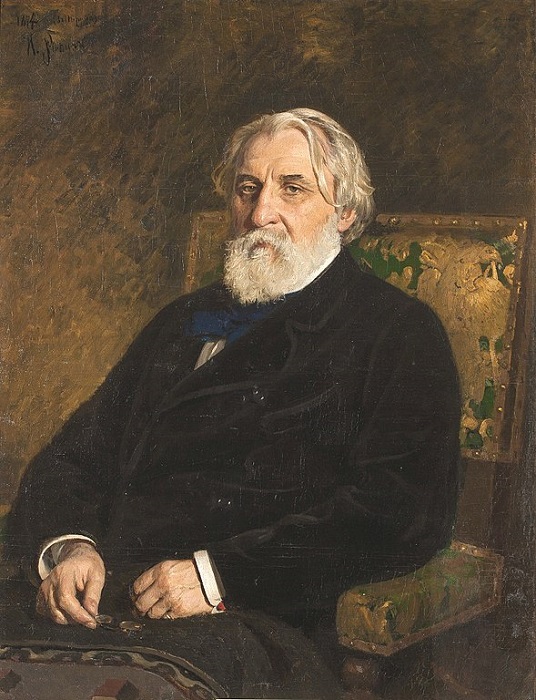

Они родились примерно в одно время: Иван Сергеевич в 1818 году, а Фёдор Михайлович в 1821-м. Даты их смерти тоже недалеки друг от друга: в 1881 году умирает Достоевский, а двумя годами позже Тургенев. В момент ухода из жизни — у обоих это было следствием тяжёлого заболевания — рядом находились близкие и друзья. У смертного одра Достоевского — историк Константин Бестужев-Рюмин, поэт Пётр Быков, философ-мистик Владимир Соловьёв, художник Иван Крамской, сделавший в первые минуты смерти писателя свой знаменитый рисунок… А Ивана Сергеевича Тургенева, скончавшегося в Буживале под Парижем, провожала совсем иная компания: писатели Эмиль Золя и Альфонс Доде, экс-премьер-министр Франции Жюль Симон, композитор Жюль Массне…

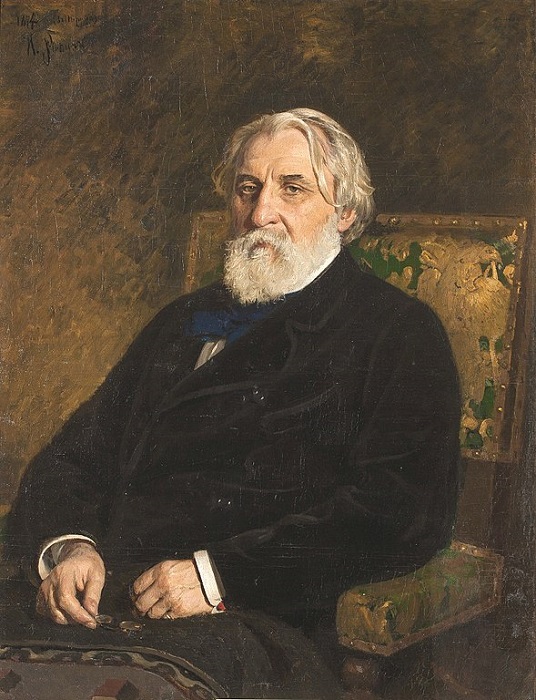

Тургенев был настоящим западником, либералом. В его романах, действие которых в основном происходит в Европе, нет-нет да и проскакивают саркастические шпильки в адрес национальных русских «достижений». Вот, к примеру, что говорит персонаж романа «Дым»: «Лезут мне в глаза с даровитостью русской натуры, с гениальным инстинктом. Да какая это гениальность, помилуйте, господа? Это лепетанье спросонья, а не то полузвериная сметка. Инстинкт! Нашли, чем хвастаться! Инстинкт, будь он хоть распрегениальный, не достоин человека: рассудок, простой, здравый, дюжинный рассудок — вот наше прямое достояние, наша гордость… А что до Кулибина, который, не зная механики, смастерил какие-то пребезобразные часы, так я бы эти самые часы на позорный столб выставить приказал; вот, мол, смотрите, люди добрые, как не надо делать…»

За этот самый «Дым», кстати, Тургенев удостоился эпиграммы от Фёдора Тютчева:

«И дым отечества нам сладок и приятен!» —

Так поэтически век прошлый говорит.

А в наш — и сам талант всё ищет в солнце пятен,

И смрадным дымом он отечество коптит.

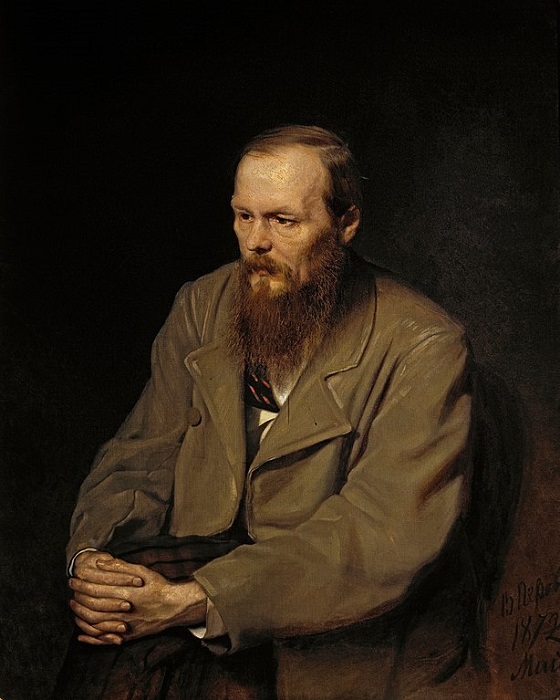

Фёдор Михайлович Достоевский, хоть и не приписать его к славянофильству или почвенничеству — направлениям, альтернативным западничеству, которые определяли общественную мысль той эпохи, — однако, конечно, гораздо ближе к ним. Особенно в конце своего недолгого жизненного пути, когда он вполне определился как монархист и консерватор.

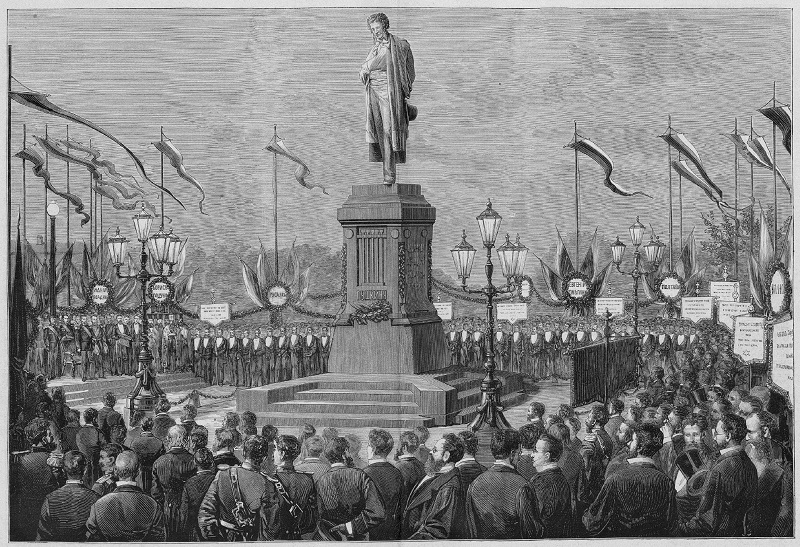

И вот так случилось, что и Тургеневу, и Достоевскому пришлось выступить на торжествах, приуроченных к открытию памятника Пушкину 6 июня 1880 года.

Открытие памятника работы архитектора Александра Опекушина стало событием чрезвычайно резонансным. И дело тут было не только в самом памятнике, который, кстати говоря, был сооружён на народные деньги, собиравшиеся по подписке, но и в отношении к Пушкину, ставшему поистине культовым русским поэтом. Начинался период поиска национальной идентификации в русской культуре, осознания корней, осмысления фольклора. Пушкин в буквальном смысле «забронзовел» и обрёл статус первого классика русской литературы.

Сразу после открытия на Страстной площади состоялся первый из трёх запланированных вечеров в Благородном собрании (ныне Колонный зал Дома союзов). Зал украсили пальмами, установили бюст поэта. Участники — известные литераторы, артисты, певцы, драматурги — выходят по очереди и читают какой-то отрывок из Пушкина, делятся воспоминаниями или произносят восторженные речи. Вышел Тургенев и начал декламировать на память «Последнюю тучу рассеянной бури»… Запнулся… Ему стали со всех сторон подсказывать. Дочитав стихи вместе с залом, Тургенев вдруг завершил своё выступление репликой:

«Вопрос: может ли Пушкин назваться поэтом национальным, в смысле Шекспира, Гёте и других, мы оставим пока открытым, быть может, явится новый, ещё неведомый избранник, который превзойдёт своего учителя и заслужит вполне название национально-всемирного поэта, которое мы не решаемся дать Пушкину, хотя и не дерзаем его отнять у него».

В зале — ропот, недовольство, разочарование. Нет, не таких слов в адрес Пушкина ожидали от Тургенева.

А вот Достоевский оправдал ожидания почитателей поэта в полной мере. Он и стихи прочёл без запинок — сцену Пимена из «Бориса Годунова», а затем произнёс речь — ту самую, что до сих пор изучают филологи и историки. Она не только содержала подробный анализ творчества поэта, но несла главную идею: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа».

Речь свою Достоевский готовил заранее. В Благородном собрании писатель прочитал свою лекцию повторно. А первый раз этот текст прозвучал в Доме на Трубной, в ресторане «Эрмитаж» за несколько дней до выступления на пушкинских торжествах. Это был обед в честь самого Достоевского. Присутствовали 22 человека. В том числе братья Аксаковы, известные славянофилы, публицисты. А также директор Московской консерватории Николай Григорьевич Рубинштейн. Достоевский стал отвечать на приветствия в свой адрес и незаметно перешёл на Пушкина.

Успех выступления патриота Достоевского у либерала Тургенева вызвал сильное раздражение: «Эта очень умная, блестящая и хитроискусная при всей страстности речь всецело покоится на фальши, но фальши, крайне приятной для русского самолюбия…» Да, Тургенев и Достоевский сильно не любили друг друга.