Xullaji: “A comunidade negra foi sempre presença incómoda em Lisboa”

Xullaji é um nome incontornável no panorama do hip-hop português. Mas o seu trabalho e a sua influência vão muito além das fronteiras do género; com uma consciência política aguçada e uma curiosidade ávida, falou com o Shifter sobre o seu percurso e as suas mais recentes reflexões em torno dos algoritmos que inspiram trabalhos como Templo de Sílica.

A meio de uma tarde como tantas outras, e contrariando o fluxo habitual de pessoas em direção aos seus trabalhos, saímos de Lisboa e fizemos a travessia do Tejo a bordo do Fertagus até à estação de Foros da Amora. Dali, partimos em direcção à morada combinada, que numa pré-visualização rápida no Google Maps, nos parecia indicar um prédio como tantos outros. Chegados antes da hora combinada, não foi preciso sequer a porta se abrir para começamos a perceber que o pouco que se percebia online se multiplicava no terreno. Um olhar através do vidro permitia ver instrumentos musicais, elementos decorativos de cultura africana e livros, revistas e outros materiais de difusão do conhecimento. Com isso, ganhava força a certeza de que não nos tínhamos enganado na procura pelo encontro com Xullaji.

A loja no rés-do-chão do prédio habitacional, uma arquitectura tão típica dos bairros na margem sul do Tejo, e que passa despercebida aos desatentos, é nada mais, nada menos que a Tabanka Sul, o epicentro das criações de Xullaji e daqueles que o têm rodeado. E assim que a porta se abriu, e o anfitrião nos mostrou os cantos à sala, rapidamente percebemos como o espaço se transforma ao serviço da comunidade que o habita. A Tabanka é sala de ensaios de Xullaji, mas é muito mais do que isso, é um espaço de portas abertas, pronto a receber aqueles que por ali passavam e se deixam arrebatar seja pelos beats de hip hop, pelas referências pan-africanas em diversos formatos, ou pelas leituras do colectivo Peles Negras Máscaras Negras. Nuno – nome de registo de Xullaji – conta-nos que todo o pessoal da zona pode usar aquele espaço para produzir ou ensaiar, e que só impõe uma condição: manter a porta aberta. E com o desenrolar da conversa percebemos não é só a porta que ali se quer sempre aberta, como também as mentes.

As estantes recheadas de livros de diversos autores, sobretudo africanos, dão um cunho indelével ao espaço e foram o pretexto para que a conversa começasse mesmo antes de tirarmos da mochila as folhas que serviriam do guião. Enquanto percorríamos os cantos com o olhar, descobrindo as pequenas pérolas do espaço, apreciando a memorabilia, Xullaji contava-nos a história de cada objecto daquele arquivo vivo. E explicava-nos a importância de ter um espaço capaz de albergar tantas valências – espaço de ensaio, convívio, produção, debate –, e tantas referências.

Os livros nas prateleiras não estavam ali por acaso, mas por uma questão prática, como matéria prima das criações, e das reflexões, como o sangue que alimenta as células e faz mover o corpo. Foi precisamente por aí que a conversa começou, com Xullaji a explicar-nos como cada pedaço daquela pequena biblioteca se encaixava no esquema maior das obras dos colectivos que ali se albergam. E como o objectivo daquele espaço é precisamente cultivar uma autonomia que tantas vezes escasseia fora dos grandes centros urbanos. Ali têm tudo o que precisam para se fazerem ouvir, e para se ouvirem entre si num exercício constante de reflectir e expressar uma condição própria num mundo em que tudo parece cada vez mais higienizado por algoritmos, não só no mundo digital, mas também no mundo físico. Duas dimensões que se cruzam ao longo de toda a conversa.

Shifter (S.): Chullage, Xullaji, Prétu. Queres começar por nos explicar um pouco quem são estas personas e o que as distingue?

Xullaji (X.): Chullage é o nome que me deram no bairro, na rua. E eu agora pus Xullaji, que é o mesmo Chullage mas escrito em criolo. Só para aproximar mais da fonética. Mas Xullaji sou eu, é o meu nome de rua, de mundo, o nome de baptismo. Agora, o Xullaji tem várias expressões artísticas e uma delas é Prétu. Quando as pessoas me dizem “ah, mudaste de nome para Prétu”: não. Prétu é um projecto artístico, o Xullaji sou eu e faço aquele projecto rap que a gente conhece como Xullaji, ou tenho o Peles Negras, Máscaras Negras, ou faço todo o meu trabalho comunitário e político na rua. Sou eu, Xullaji.

Prétu é um projecto artístico que surgiu da necessidade de ter a minha própria expressão musical e visual, que é algo que já tinha há algum tempo mas que por falta de meios e de oportunidade para me dedicar a isso, nunca saiu.

As pessoas sempre me conheceram como o gajo que escreve letras. Mesmo os meus álbuns de Xullaji não são produzidos por mim. Mas de há muito tempo para cá que eu fui sentindo que há um espaço musical e estéctico dentro de mim que não era expresso nesses álbuns de Xullaji. Por exemplo, no hip-hop, se vais buscar a produção a alguém, essa pessoa usa o sample que quer. Mas há muitos anos que eu samplo cenas minhas, comecei a fazer beats no programa da PlayStation, que era o Music 2000. Não tinha AKAI, não tínhamos nada. E desde que comecei a samplar, samplo cenas de morna, de funaná, de coladeira, de semba. Quando comecei a ter meios para produzir – as minhas máquinas, o meu próprio estúdio –, a coisa foi para aí. Fui percebendo que quando produzo, o resultado não é aquela coisa 4×4 afro-americana a que se deu o nome de hip-hop. Por isso, fiz este projecto, o Prétu, que, no fundo, reflete a maneira como eu gosto de produzir, que é influenciada pela música que eu ouço desde pequeno, pela música que ouço hoje em dia e pela música que vou pesquisar. Tem um cunho de música de intervenção cabo-verdiana e angolana, maioritariamente. E tem também o meu fascínio pela música electrónica em geral. Seja drum and bass, seja a house, seja dubstep, seja dub. E acho que o projecto foi onde isso tudo foi sintetizado.

As pessoas dizem “mas isso não encaixa ali, nem aqui”.

S.: Mas não foi feito para encaixar…

X.: Não foi feito para encaixar. Da mesma maneira que o hip-hop, como o techno, o house, ou o drum and bass, são ramificações de uma música urbana, são também uma expressão de formas de produção e do tirar da possibilidade de pertencer a um determinado grupo. Por exemplo, em Detroit, quando acabaram as fábricas de automóveis, houve um som que ficou. Ou Chicago, onde aconteceu com o house. Ou até transferência do blues para o jazz, quando vais de um meio rural para o urbano. Tudo isso tem a ver com a forma como as pessoas moravam e o seu contexto. E eu acho que a nossa música é a mesma coisa, como vemos nas cantigas de trabalho.

No meu álbum tens, por exemplo, momentos de cola boi, que surge quando as pessoas estavam escravizadas no meio rural. Mas se ouvires a música com o Cachupa Psicadélica, percebes que fala sobre as secas e as fomes, e sobre como isso não é uma coisa do passado. Cabo Verde neste momento está ameaçado, este ano não está a chover – a questão das alterações climáticas é cada vez mais grave. E enquanto a questão da seca às vezes é vista como uma coisa do passado – no tempo do colonialismo, em que havia secas e as pessoas morriam de fome porque o Salazar não punha lá nada –, agora, com as alterações climáticas, isso volta com outras nuances mas volta.

Então, há monentos em que ir buscar uma música que é rural, de um tempo em que as pessoas trabalhavam nos engenhos de produção de grogue, e trazer para o agora, fazendo essa ligação, é importantíssimo. Porque um dos impactos da tecnologia actual é haver este eterno presente, a ideia de que as coisas são de agora. Todos os dias há uma coisa nova que parece que é de agora, e não é. A exploração é uma constante. Ela tem sempre faces novas, e é feita pela mesma elite — e é assim há montes de tempo, não é?

“No momento em que a narrativa do ódio e da separação é tão grande, é sobre perceber que a história de um guineense, de um cabo-verdiano ou de uma pessoa que veio do Alentejo para Setúbal, coincide muito mais do que descoincide, porque coincide na exploração, no sítio onde tu moras.“

S.: O Prétu nasce de processo de descoberta e de maturação, que só podias fazer agora?

X.: Eu só podia fazer Prétu agora, embora seja um projecto de maturação muito grande, de vários anos. Quando fui para Londres, em 2014, já fui a produzir este álbum. O “Fidju Maria”, penso que é de 2011, 2012. O “A Luta Continua”, eu sei que também fiz antes de ir para Londres. Nas letras há uma tentativa de simplificar. Eu em Xullaji não quero simplificar, quero ter o exercício da escrita também como acto de resistência e o exercício da não simplificação. Não estou a falar do simples, o simples é bonito. Estou a falar da simplificação, que é uma das coisas que o fascismo tecnológico também nos dá. O tornar tudo raso. Então, Xullaji tem esse lado, agora o Prétu não. É uma maturação de várias coisas, também do meu interesse pela fotografia, pelo vídeo, pela composição. Tudo isso está lá. E só poderia acontecer agora.

S.: E como vês essa criação da identidade? Está intimamente ligada à zona onde vives e onde trabalha, às periferias – tanto este espaço como por exemplo o espaço em Setúbal onde fazes um trabalho junto da comunidade no Bairro da Bela Vista?

X.: Está ligada às periferias e a esta periferia concreta, que é a Margem Sul. Já que falaste em Setúbal, uma das coisas que me fascina de trabalhar em Setúbal é perceber quem é que é Setúbal, por exemplo quem é que são estas pessoas que vêm do Alentejo, emigrantes. Quando lês Saramago, o Levantado do Chão, se calhar algumas dessas pessoas de que ele fala no livro e que vieram para Lisboa, ficaram em Setúbal; foram trabalhar nas conserveiras, na pesca, na agricultura. Quem são essas pessoas em Setúbal, que até há pouco tempo foi um dos concelhos mais pobres do mundo? E porque é que é um concelho tão resistente? Setúbal é também chamada de Cidade Vermelha, entre comunistas, anarquistas e outras pessoas politicamente muito activas. Mas porquê? Porque essas pessoas foram exploradas pelo regime durante muito tempo.

E essa identidade corre a Margem Sul toda. Eu andei na escola em Almada, e cresci no Monte da Caparica; quem éramos nós, quem eram os homens que foram trabalhar na CUF, na J. Pimenta, na Lisnave, na CP, e que depois foram descartados? Nós somos os filhos deles.

Eu estou a escrever um som para Xullaji que é uma comparação, imagina misturares Zé Mário Branco com o David Zé. Começa com os passos na gravilha do Zeca Afonso, que o Zé Mário me contou pessoalmente como é que gravaram. E tendo o som dos passos a caminhar em cima da gravilha, podemos pensar nos mineiros de Aljustrel, e também nas pessoas que estavam a trabalhar nos engenhos em Cabo Verde, tudo ao mesmo tempo. Estas coisas todas coincidem. Pensar do norte ao sul do país, quem eram essas pessoas exploradas, e qual era a música delas, e fazer o paralelo com os dias de hoje e com o hip-hop é importante, porque o hip-hop também já está a ser higienizado.

S.: É curioso que, de repente, todas essas pessoas diferentes são atiradas para a Margem Sul.

X.: Ia dizer isso: nós chegámos todos à Margem Sul. Há uma música que vai sair e que é o “Cacilheiro de Lampedusa” que fala sobre isso, em que menciono Lisboa, Campo Maior, Mindelo, Dakar.. Tanto venho do Bangladesh como de Campo Maior, de Moura. E onde é que estou? Muitos de nós estamos na Margem Sul. E o que é que nós fizemos? Muitos de nós trabalhámos na CUF ou na Lisnave, estivemos naquele boom das construções dos anos 90, quando entrou o dinheiro de 86 para frente. Quem são estas pessoas? São os filhos das mulheres que andavam à apanha em Setúbal, ou dos homens e mulheres que andavam na conserveira. Vês crianças nas fotografias no Arquivo de Setúbal que, algumas delas, são filhas das pessoas que iam ao contrabando – já me contaram isso também, senhoras de Setúbal que têm hoje 70, 80, que iam a Elvas ao contrabando e vinham.

A minha música é sobre essas pessoas. E no momento em que a narrativa do ódio e da separação é tão grande, é sobre perceber que a história de um guineense, de um cabo-verdiano ou de uma pessoa que veio do Alentejo para Setúbal, coincide muito mais do que descoincide, porque coincide na exploração, no sítio onde tu moras.

É essa narrativa que está a ser tirada. Somos diferentes, OK. O que é que a pele conta quando tudo o resto fazes igual; quando trabalhámos nas mesmas fábricas. Eu trabalhei na Autoeuropa durante quatro anos. E quando fui para passar a efectivo, tive que tomar uma decisão, porque queria ir para a faculdade e não ia conseguir. Tive de sair, fiquei dois anos no fundo de desemprego e a perceber o que é que é morar aqui e não ter dinheiro. Foi aí que me sindicalizei e percebi qual é a luta. Estás numa fábrica e dizem-te que vais ter que te fazer mais duas horas gratuitamente… tudo isso faz parte da identidade da nossa cidade, da nossa zona. Não é uma escolha hipster do tipo: “Eu quero ser isto”. Eu sinto que não posso ser outra coisa. Eu sinto que ter crescido nesta cidade e ter tido contacto com toda aquela franja da indústria naval de Almada, ter ido para a escola técnica fazer o curso de torneiro mecânico, porque era a indústria daqui: isso está cravado na minha história. E quando faço a minha música, quando vou escrever, é isso que está lá.

Outra coisa que nos marca a morar deste lado é aquele comboio de uma hora para chegar lá ao centro.

S.: O Fertagus. Estive sete anos a fazer isso…

X.: Estás a perceber, então. Sabes o que isso é. Sabes o que é esse commuting que marca a tua vida. É uma hora em que não és nada, estás suspenso. Eu capitalizei porque fartava-me de ler. Mas hoje em dia as pessoas estão todas de cabeça baixa, a olhar para o telemóvel, vais uma hora no comboio e as pessoas tiveram uma hora a papar… nem sabem o quê.

A imagem que começa a nossa peça de Templo de Sílica é esta. E tu, no público, estás 10-15 minutos a olhar para essa imagem. E aí o pessoal começa a mexer-se, a sentir-se desconfortável. Eu depois de scrollar uma hora não sei o que eu vi.

Na música que eu estava a dizer há bocado, o “Cacilheiro de Lampedusa”, o barco é outro; é o barco que traz pessoas para a Europa, para esta margem norte do chamado progresso da economia, mas não difere tanto assim do barco de Cacilhas que traz pessoas para esta Margem Norte do poder.

S.: Mas por que é que o rio consegue ser uma barreira tão grande?

X.: Porque a portagem, o preço dos transportes antes deste passe, os horários. Existe um muro entre as duas margens. Se fores de carro, o estacionamento é horrível. O barco aqui no Seixal acaba às nove e tal, foi desmantelado para servir os franceses que compraram o Seixal todo, para nós termos que fazer este caminho todo para ir apanhar o Fertagus. E a partir de certas horas, sabes que começas a não ter como chegar à outra margem. Cacilhas é a mesma coisa, chega a um momento e não podes passar. Eu vivi em Londres, e nem dás contas das margens. Em Paris, também nunca percebi o lado da margem em que estava. Aqui não há hipótese. Antes deste passe de 40 euros, para fazeres um passe combinado entre Fertagus, Metro e autocarros era cento e tal euros.

Imagina que és um jovem e queres ir curtir, ver uma exposição e ficar numa festa, mas tens que apanhar o barco à meia noite, porque se não só há um barco às não sei quê e depois só há às cinco. Como é que fazes? Já estás a perder, se ali é o centro. Por isso é que esta casa aqui, onde estamos, representa um interesse em descentralizar Lisboa. Nós temos interesse em fazer muita coisa aqui. Nós não queremos ensaiar em Lisboa, não queremos fazer nada lá. Ensaiamos de porta aberta e queremos cada vez mais que seja deste lado.

S.: Há poucos espaços destes aqui.

X.: Aqui no bairro há só este. Mas devia haver mais. E não é só isso: se queres fazer curso de fotografia, de design ou de produção, onde é que vai fazer? É tudo em Lisboa. Tu estás em Lisboa e podes ir ali fazer uma masterclass qualquer. Essas coisas têm de saltar a margem. O papel do trabalho comunitário, do activismo — irrita-me profundamente essa palavra — é possibilitar, é sensibilizar. Podes fazer parte do centro, mas se não fazes, não podes magnetizar para o centro. Temos que criar novos magnetos, temos que ir buscar e trazer. Essa é a função. Não é sair daqui e desaparecer. Fazendo isso estás a fortalecer os mesmos museus, as mesmas casas, os mesmos jornais. Temos de ir buscar os meios, é necessário. Até porque Lisboa é uma cidade cada vez mais difícil, podes ir para lá com o passe de 40 euros, mas depois vais almoçar, já o teu orçamento foi ao ar. E tens a barreira do tempo, se morares em Setúbal é uma hora, se morares na Arrentela é meia hora.

S.: Há uma espécie de sensação de insularidade. E como dizias sobre sair à noite: não dá. É que nem a noite da Margem Sul é fixe, porque a malta foi para Lisboa, nem podes ir para Lisboa porque não tens as condições para ir.

X.: Mas agora está a mudar. Olhando para o Barreiro, é a antítese disso tudo neste momento, porque há muita gente do Barreiro que, tendo orgulho em ser dali, fez muita coisa. E eu gosto muito do Barreiro por causa disso. Almada já é difícil, porque já é quase a Lisbon South Bay neste momento, está lixada. Ainda tinha alguma esperança no Seixal, embora esta zona ribeirinha esteja toda a ser comprada e gentrificada. Mas eu acho que Setúbal, Barreiro e outros sítios podem ser pólos de alguma resistência nesse sentido. Mas é como tu dizes, há uma insularidade do caraças, aqui.

“Estamos a essencializar, estamos a dizer: isto é ser africano em Lisboa, e tudo o resto são lugares de excepção. A dizer que isto tudo é ser africano e o resto não é; criam-se lugares de fala e de presença, mas também não lugares.“

S.: E essa insularidade gera frustração. É muito difícil quereres criar e não conseguires. Pensas em fazer por ti, em tentares safar-te e, se for preciso, mudas de sítio. E as pessoas que saem, e depois não criam aqui. Criam em Lisboa.

X.: A minha escolha é ficar, mas não dá para julgar porque do ponto de vista artístico se tu mandas uma semente para aqui, ela vai demorar mais tempo para crescer porque é regada de forma diferente. O sol está cá, mas outras coisas não, desde as instituições a questões muito mais estruturais, de que falámos, como os transportes. Se tu queres fazer uma festa aqui, as pessoas não vêm de Lisboa para aqui, e isso frustra-te logo. Qualquer evento que tu faças aqui, estás a cingir às pessoas daqui que quiserem vir, e muitas não podem vir porque foram trabalhar ou porque estão cansadas e já levaram com duas horas de transportes e não querem saber.

Por outro lado, eu já fui lá umas vezes a cenas do Barreiro, e ali está a ser criado um novo magneto, principalmente nas Festas do Barreiro. Há muita coisa que eu posso ir ver ali, não preciso ir a Lisboa. Mas eles estão na insistência há quanto tempo? Há muito tempo. Faz-te acreditar que é preciso insistir. Neste momento, quando fazem alguma cena, toda a gente já sabe que vai sair uma grande cena. É como em Braga ou Guimarães. Já não é tudo no Porto, essas cidades já são centros.

S.: Hoje em dia fala-se muito na ideia de uma Nova Lisboa, de Lisboa como um espaço privilegiado da cultura africana, mas parece que se gerou uma espécie de tokenização. Numa entrevista mencionas uma faixa em que estarias a trabalhar em que comparas o movimento para a Margem Sul como as travessias que vinham do hemisfério sul. Parece que de facto há essa lógica, quando essa cultura é mercantilizada parece que se cria espaço, mas que isso depois não tem muita tradução na vivência do dia-a-dia.

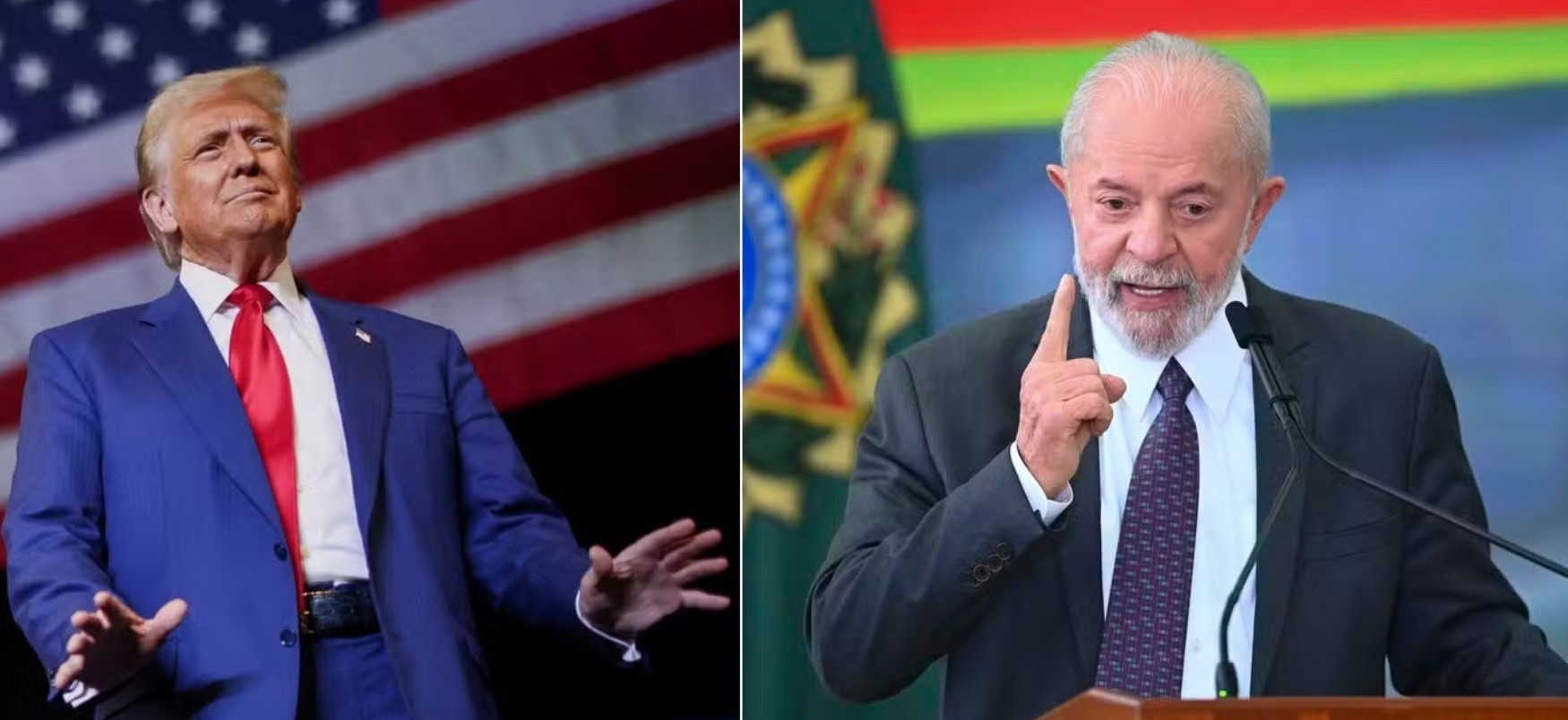

X.: Eu tenho alguns problemas com isso. Lisboa é uma cidade africana há muitos anos e não há 20, 30 ou 40. Todos os relatos, todos os estudos que tu vês, é desde 1500 para frente, quando começam a chegar certos barcos. Inclusive há certos números que às vezes dizem que 10-15% da população de Lisboa, do centro, eram africanos. Mas depois vem o Marquês Pombal e corre com eles, manda-os para Alcácer do Sal, para Évora. E depois vem não sei quem e corre com eles para as Amadoras, Seixais, Amoras desta vida. A comunidade negra foi sempre uma presença incómoda em Lisboa.

E de repente Lisboa entende uma possibilidade de mercantilizar – não propriamente de celebrar – a comunidade negra, de tornar a sua produção cultural um mercado. Eu acho que podemos aceitar que essas abordagens visibilizam essa comunidade, mas não estão a celebrá-la, no sentido em que as pessoas negras continuam a ser invisíveis. As senhoras que entram para limpar, todos os dias, às seis da manhã, continuam a ser invisibilizadas. Os homens que estão lá a construir estão a ser invisibilizados e maltratados. E todo discurso de extrema-direita e todo discurso que se faz em relação às pessoas negras é um discurso de ódio.

Lembro-me de estar em Londres e ver uma Time Out a dizer “Lisbon, the tropical city of Europe”. Ou seja, a porta de entrada da música africana para a Europa. E é isso que Lisboa está a fazer, a mercantilizar como já mercantilizou várias coisas. Nesse sentido, a cultura não difere do café, do algodão, dos corpos pretos que entraram nessa cidade. Não difere mesmo. Tem valor muito concreto para a cidade de Lisboa. E tem valor das centenas de pessoas que apanham os easyJet todos os dias e vão curtir aquela festa ali, e Lisboa gaba-se disso. Mas depois, se tu não fores artista ou jogador de futebol, como é que és tratado na periferia? É que essa arte africana em Lisboa não existe. Existe um bocadinho, mas ela vem toda da periferia. E essas pessoas não são respeitadas, são respeitadas em cima do palco e pronto. Mas se essa mesma pessoa, como eu já senti, estiver no seu bairro, a polícia chega e ela não é respeitada. Portanto, isso não transfere do ponto de vista político, nem mesmo económico.

A minha mãe veio para cá em barco, e veio com a sua profissão já etnicizada e feminizada. Ela veio para limpar e essa foi a possibilidade que teve. E o meu pai veio para limpar e construir. E neste momento continuas a ter todo esse discurso montado sobre a nossa comunidade. Há uns excepcionais… Mas quem é o grosso dessas pessoas? Quem são as mães, os pais, os irmãos dessas pessoas? E os que não conseguiram essa excelência, que não estão no palco ou no sítio excepcional da academia, ou não estão a ocupar o lugar “no museu”? Esses estão a ser ostracizados por todas essas políticas, não só neoliberais, como de extrema-direita. Também estão a ser ostracizados nos salários, a ser escorraçados das suas casas para ir morar não sei onde. Aqui pagavas 300 euros por uma casa, agora pagas 700 no mínimo. Os quartos já são 300, 500, 800. Mas se tu recebes os 800 de salário, como é que vais fazer isso?

Essa celebração tem a sua importância, claro, mas não está a ser acompanhada de toda uma discussão concreta, que também não pode ter só cunho identitário, tem de ter um cunho de classe, também. Estamos a essencializar, estamos a dizer: isto é ser africano em Lisboa, e tudo o resto são lugares de excepção. A dizer que isto tudo é ser africano e o resto não é; criam-se lugares de fala e de presença, mas também não lugares.

Estou no palco ou a ouvir este DJ, estamos todos juntos ali e é bonito. Mas essa mesma pessoa que está ali a dançar ao teu lado vai fazer um like no post do Chega no TikTok à noite. E essa mesma pessoa tem medo de andar num bairro. E mais, ainda pior: esses mesmos holandeses ou franceses que estão ali a adorar aquilo – e isso acontece-me cada vez que vou a Lisboa e dói-me – sentem-se incomodados se eu entrar no autocarro ou se eu estiver na rua, por causa da minha aparência. Há um retrocesso com esta turistificação, na minha opinião. Esta nova presença está a fazer-nos andar 20 anos para trás. Havia um início de diálogo para as pessoas entenderem – estes vêm dali, aqueles dali. Cada vez que um francês me vê, acha que sou um carteirista, não posso mais com isso. Não podemos só celebrar a Lisboa neoliberal, porque é bué fixe vir aqui dançar e esquecer a quantidade de pessoas que estão a ser escorraçadas. Há pessoas que moravam aqui que já estão a ir para Alhos Vedros. E cada vez que andas mais 20 quilómetros, o transporte demora mais, é mais caro.

Mas depois tem outro lado também que é: há sítios onde ninguém queria morar e depois foram os primeiros a ficarem gentrificados, não há equilíbrio. É como dizia sobre o Seixal. Ou os franceses que estão a comprar prédios em Setúbal. Já bué gente foi morar para Setúbal, é buéda cool, está aqui o Sado e Arrábida ao lado, é incrível. Depois, há todo um turismo rural ao lado e esses colonizadores rurais que vão e compram uma casa, ou uma quinta em Azeitão, ou aquela praia na Comenda, e tu não podes ir para lá. Então, há uma expropriação e apropriação do espaço público, que é complexo.

S.: Esta conversa sobre a forma como Lisboa branqueia as coisas faz-me muito lembrar os algoritmos. Nós achamos que o algoritmo tem que ser uma coisa no computador, mas não: o algoritmo é um processo que se repete. Como dizias, é mais fácil aceder às lutas políticas dos Estados Unidos da América do que criar as próprias lutas políticas — como aconteceu na altura do Black Lives Matter. Isso depois dificulta também os resultados.

X.: Esse momento marcou-me bué negativamente. Tinhas uma luta antirracista em Portugal com muitos anos. O evento do George Floyd explodiu, e as pessoas em Lisboa juntaram-se numa manifestação enorme, nunca tinha visto nada assim. Mas o que fez essa manifestação não foi a consciência das pessoas, foi a tendência. Toda a gente era George Floyd. As várias lutas e organizações anti-racistas a organizar coisas durante anos e anos, nunca tiveram esse impacto. Isso foi uma coisa que veio de enxurrada, foi o algoritmo. Fez sentido e ajudou muito, mas também desestruturou muita coisa.

Alguns dos líderes desse movimento (BLM) disseram que aquele momento foi potenciado pelas redes sociais, mas que as redes sociais despotenciaram todo o trabalho de base que estava a ser feito. Alguns deles saíram das redes, inclusive. Perceberam que o ganho entre conseguir ter aquela visibilidade imediata para fazer evento que é a manifestação, em relação à perda que é o trabalho estruturado de base, que é o que importa, foi brutal. E alguns saíram.

Alguém que está numa rede social e quer ser mais visível que tu já não se mobiliza. Se está na rede, só faz isso porque a rede dá um impacto muito maior, uma recompensa muito maior do ponto de vista de followers, do que estar na comunidade, a levantar às seis da manhã ou estar aqui a fazer a alfabetização, que não tem visibilidade. Imagina, estiveste aqui e alfabetizaste umas pessoas durante uma hora, mas depois pões cinco, seis, sete, oito horas a promover isso na rede social. Essas cinco, seis, sete, oito horas em alfabetização eram muito impactantes para essas pessoas. As redes, sendo importantes para visibilizar, não são a coisa. E actualmente, a rede é a coisa. O que estão a criar é um simulacro em que a visibilização da coisa se transforma na coisa. Isso é gravíssimo. Além de todas as questões de capitalismo de vigilância e de atenção; temos de ter a noção de que lutar e chamar a atenção são duas coisas diferentes.

Agora tudo é activismo. Se eu for à net dizer uma cena é activismo, mas é como a Angela Davis dizia: a revolução é trabalho permanente e estruturado. A revolução não é uma coisa efémera; é lenta, é permanente. A luta é essa. Quando aquilo se torna a coisa e aqui não se passa nada, o rei vai nu. E os algoritmos têm um papel aqui, porque há que saber mexer com isso para ter visibilidade online. Por isso é que tu tens uma série de interlocutores, por exemplo, da luta antirracista que eu nunca os vi em lado nenhum, senão na net. E o mesmo acontece com outras lutas, como a LGBTQI+, ou as que tu quiseres. Simplesmente sabem manejar essa máquina muito bem.

S.: E às vezes, também sabem manejar porque têm um certo privilégio. É mais fácil às vezes falares muito e falares alto se não tiveres fome e de ir trabalhar.

X.: É mais fácil fazer parte do ruído. O Aldous Huxley já dizia isso, numa entrevista há bué tempo que o tempo em que o fascismo vai estar mais apurado vai ser no momento do fascismo tecnológico. Já não é preciso proibir, só quem tem poder de ruído é quem ganha. Por isso é que se o Elon Musk disser uma cena é que tem uma amplificação que nem eu nem tu vamos ter. Por isso é que ele diz que vai invadir a Bolívia e tem quem diga que é cool. Mas ele está a fazer essa cena porque precisa do lítio para o Tesla que eu e tu estamos aqui a comprar. E a invisibilizar toda a discussão que é preciso ter sobre esse capitalismo verde: não estão a dizer para termos menos carros, mas que largas este e compras aquele. Não estão a dizer quanto é que custou aquela bateria na realidade. Ou Temu contra Amazon; who cares, brother? They are all the same. Vamos falar é dessa indústria da moda que a gente está a usar. Esta t-shirt custou 5 euros porquê? Quanto é que aquela senhora ganhou? Qual é que foi a pegada ecológica disso? Agora vamos discutir Temu contra Amazon? O que é o que interessa? É só neoliberais. E se fizerem barulho de um lado e barulho de outro, nós só somos balbuciadores do ruído. Mas quem é que ganha? Quem conseguir mexer melhor aquele algoritmo e fazer mais ruído.

É como a arte, hoje em dia. Dizem que tens de mexer e de engajar. Mas se eu estiver sempre na net, eu não estou a produzir o beat. A arte são coisas que têm que ser regadas. Não podes fazer um single ou um álbum todos os meses, a toda a hora, porque vai ficar igual. É preciso maturar, é preciso escrever, é preciso passar tempo. Ou então nós começamos a copiar, nem que seja a nós próprios. Mas a pressão da indústria é para lançares alguma coisa.

Quando estávamos a fazer o Templo de Sílica, fartámo-nos de ler o Byung Chul-Han. Havia três livros seminais, o Colonialismo Digital, o Brutalismo do Achille Mbembe e a Sociedade da Transparência e do Cansaço. E é esta coisa: atomizar, atomizar, atomizar, até ao momento em que és só tu, pornograficamente, paranoicamente visibilizado, panopticamente visibilizado e tens de continuar a alimentar. Tu passas a ser o empreendedor de ti próprio. A sociedade transforma-te no teu produto. E o empreendedorismo é uma coisa bonita, mas depois o que a sociedade faz é chegar ao ponto em que te espreme até quando já não há gota. E mesmo sem gota, tu tens que continuar a inventar uma maneira de te tornares relevante, e é isso que causa um adoecimento, o burnout. Ou então há um momento em que secou mesmo. E na arte isso também acontece. Há momentos em que oiço singles e penso que já ouvi cinco iguais. You need to chill, go back inside, come back when you feel so. Mas são o resultado do eu transformado em produto, eu mercadoria, em que não importa mais nada.

O algoritmo customiza tanto o que vês que só te mostra o teu mundo, e a mim só me mostra o meu. E isso explica muito do que estamos a viver, a Marina Garcés fala muito disso. Há um momento em que as pessoas já não se escutam, só gritam umas com as outras e não nos vamos entender mais. Cada um tem uma verdade e ninguém quer ver mais nenhuma, porque o mundo há sua volta é tailored pela capacidade do algoritmo de te dar o que queres. Quando vi o filme Wall-E, em que eles estão num planeta cheio de lixo, sentados numa cadeira e a beber por uma palhinha lembro-me de pensar que a sociedade estava a evoluir para isto. E é o que está a acontecer. Não temos noção de nada que não seja aquilo que supostamente nos interessa. E acabamos por não saber nada no fundo, é o que ela chamada o analfabetismo ilustrado.

“O algoritmo define tudo, o algoritmo não define só aquilo de que gostas, também define de quem tu gostas.“

S.: Há uma perda de densidade, não há espaço para a crítica como diz a Marina Garcés.

X.: Sim, mesmo alguma música de intervenção hoje em dia, bate em alguns pontos estratégicos mas pode não ter a densidade. E às tantas alguns dos argumentos podem servir a extrema-direita. A superficialidade pode ser perigosa, mas essa superficialidade é o que as pessoas querem agora. É o rápido, raso, e simplificado. Quando adensas já deixa de haver espaço no mercado ou na indústria, mas começam a gerar outras formas artísticas, outras maneiras de expressar, que tomam mais tempo mas reinventam espaços. Transformam-se noutras experiências, como cooperativas – como nós somos aqui – mas antes são cuspidos pela indústria.

S.: Estes espaços, como este onde estamos, hoje em dia são uma forma de arte. Inventar estas novas formas de existência e de convivência na comunidade é o teu trabalho enquanto artista. Não só teu, obviamente, mas de toda a malta que está aqui. Se calhar até te dizem: “ah, mas o Xullaji não está a fazer nada”. Mas estás a fazer isto.

X.: Este nosso espaço é uma coisa que se instala e que não está no centro, e que é uma expressão permanente de várias pessoas que aqui dentro estão. Hoje pomos um livro e tiramos outro, ou expomos uma foto e tiramos outra. E não está nas redes. Mesmo esta foto que tiraste aqui, se amanhã vieres cá já não vai ser igual.

Nem tudo é global, nem tudo tem de estar nas redes, nem tudo tem de ser pornograficamente visível. Mas o não existir lá, hoje significa não existir. Então, as pessoas dizem que eu não estou a fazer nada. Mas nós estamos em contacto com muita coisa, nós temos as nossas redes. E tu podes chegar aqui, sentar, ligar esse amplificador e ficar aqui uma hora na tua meditação. Nós ensaiamos tudo aqui com a porta aberta, porque podem naquele café dizer que aqui no bairro só há álcool, isto e aquilo. Mas aqui proporcionamos uma coisa de que a Marina Garcés também fala, e que vem muito dos Zapatistas: el encuentro, o encontro.

El encuentro, uma forma de resistência não efémera. Pode ser a Assembleia, mas também é o estar. Porque isso é uma forma diferente de conviver. Se fores um gajo obtuso e vieres falar comigo, e se eu também for um gajo obtuso, vou-te traçar com a minha obtusidade, e tu com a tua. Mas se nos sentarmos a falar, vou descobrir tanta coisa sobre ti que se calhar me vai interessar muito, e tu sobre mim. Mas é preciso estar, sentar. Uma das coisas está a ser erradicada com as redes, com o algoritmo, é o estar.

O algoritmo define tudo, o algoritmo não define só aquilo de que gostas, também define de quem tu gostas. El encuentro, não. Temos de estar na dialética. Estamos aqui. Eu não vou lá mandar uma boca na tua rede, um comment de merda, a gente vai ter que se entender, ver o prisma um do outro e engajar numa possibilidade de conversa. Pode demorar muito tempo. Nós estamos aqui a ensaiar, depois ficamos por aqui, jantamos aqui e entretanto pode entrar alguém que passa na rua e fica aqui connosco. Há possibilidade que um lugar físico ainda proporciona e eles dizem que não, como se aquilo fosse o último lugar e o último possível. O local cria possibilidades.

S.: No algoritmo não há espaço para descobrires, mesmo que esteja próximo de ti. O algoritmo é que descobre por ti…

X.: Descobre os artistas por ti, descobre os amigos por ti, descobre as tendências por ti, descobre o que é importante por ti, e isso é um empobrecimento brutal da população. E reduz as nossas capacidades, mesmo cognitivas. Se tu não escreves, se tu não desenhas, porque aquilo escreve ou desenha por ti. Se tu não vais à procura, deixas de saber fazer?

Eu estava a dar aulas de produção, e os meus alunos googlavam os samples e aquilo vinha tudo choppado. Eu nunca fiz formação de música e uma das maneiras que eu consegui entender a subdivisão, foi a pegar no sample e cortar por mim; percebia onde não batia certo, então ia entendendo como é que eram os tempos da música. Explorava. Agora se tu pegas numa cena que já está cortada, se pões “soul samples” e ele dá-te, então vais ser igual.

S.: E essa perspectiva também tem um toque de eugenia, de normatividade, por baixo, que há uma coisa perfeita, que há um lugar perfeito…

X.: Totalmente eugénico e também censor. De tal maneira que me preocupa a não fisicalidade das coisas. E se uma música for reescrita ou remasterizada de uma maneira diferente daquela que ela era? Se o algoritmo começar, da maneira que está, a despolitizar as coisas ou repolitizar as coisas no sentido do neoliberalismo? Neste momento há um de arquivo imperial, que são todos os servidores — do Spotify à Amazon, o que for. Nós achamos cool, vou ali e a música está lá. Mas quem é o dono? Onde é que isso está, se fisicamente já não existe?

S: E pode ser alterada sem tu saberes.

X.: E não só, pode ser indisponibilizada. This is not available anymore. E se eles disserem que um artista de quem tu gostavas de bué se tornou um pária, tu não sabes, mas a música dele deixou de estar disponível.

Actualmente estou a gravar em bobina ou em cassete todas as playlists de que eu gosto. O analógico tem uma potencialidade de gerar lixo, é verdade. Uma fita magnética é efémera, porque se vai desmagnetizar, vai estragar (que é também a característica da arte). Mas o que está na net e que se diz que é forever e não é forever. E há muito que se perde.

Há um manuseamento, uma pertença, uma emoção, um envolvimento em teres livro, uma cassete daquele gajo, que não existe na forma tão descartável como a gente skipa a música, porque não gosta dos primeiros 10 segundos e passa para a frente. Eu já descobri samples no vinil em que não gostei do início, mas de repente ele deu uma dica lá à frente… incrível. E eram só quatro compassos, se estivesse a ouvir em skip não ia encontrar. Essas possibilidades são agora tiradas pelo facto de que existe um pré-gestor, um decisor, de todas essas tuas coisas.

“A internet está em todo lado, a toda hora, ao mesmo tempo. Mas é uma hora simulacro, e um lugar simulacro. É um não-lugar e um não-tempo. E a Inteligência Artificial tem isso e tem todos os perigos. É uma espécie de consciência colectiva que não é consciência nenhuma.”

S.: E agora a Inteligência Artificial. Eu reparei que nas tuas entrevistas falas muito na ideia de pele. A Marina Garcés também fala muito no tempo do corpo, que acho que é algo muito importante. A razão para agora estares a fazer cenas mais performativas, em que já não é só a palavra que conta, mas o corpo também, é porque isso é uma cena importante para ti?

X.: Do corpo e do tempo. Eu posso fazer uma música, pô-la na net, e tu vais fazer dela o que quiseres. Mas já estou protegido, até porque até sou uma pessoa que nem aparece, já fiz, já disse o que eu queria. Agora, o corpo, a pele, a voz no espaço, há uma presença. O que me fascina no teatro/performance é que aquilo vai acontecer ali. A voz gravada está toda mexida, não tem vulnerabilidade. A voz no espaço tem a vulnerabilidade do momento. Tem o encontro. Uma das razões pelas quais eu estou a ir para esse espaço performático é por causa de encontro. Permitir aqueles encontros entre várias pessoas, permitir o contacto, o olhar. Por exemplo, em teatro de rua, com as Peles Negras. Eu já vi coisas no olhar que me fizeram entender como a mensagem passou, percebi tudo que está a acontecer àquela pessoa, e que automaticamente passou a acontecer-me a mim, ao ponto de mudar uma frase.

S: E crias uma relação.

X.: Isso é uma assembleia também, embora tenha outro nome. Ir para o espaço físico é criar outra possibilidade de conhecimento, de dialética, que o espaço cibernético como mediador não te dá. Nem te dá a possibilidade de manejar aquilo e manipulares como queres. Porque essas ferramentas também são ferramentas de desresponsabilização.

S: O corpo é ao contrário.

X.: O corpo é ao contrário. O corpo está lá, está totalmente exposto, com toda a sua beleza, mas com toda a sua vulnerabilidade. E os outros corpos também lá estão.

S: Há uma tensão. Porque estás no teatro e a pensar que pode falhar, pode cair, pode acontecer algo. Essa tensão também é edificadora.

X.: Tenho estado a ler um livro de crítica do teatro moderno, e o autor diz mesmo isso: o teatro nunca será nem uma televisão, nem nada disso, porque a tensão do corpo permanente ali cria uma imprevisibilidade tão grande, tão grande — que é uma camada também que caracteriza o teatro. E cria sincronismo entre espaço e tempo: está tudo aqui, é aqui e agora. O cinema nem é aqui, nem é agora. A televisão não é aqui, apesar de ser agora. O teatro é aqui e agora.

S.: E a internet?

X.: A internet está em todo lado, a toda hora, ao mesmo tempo. Mas é uma hora simulacro, e um lugar simulacro. É um não-lugar e um não-tempo. E a Inteligência Artificial tem isso e tem todos os perigos. É uma espécie de consciência colectiva que não é consciência nenhuma. E o perigo disso é que a visão artística, política, emocional, e a própria pertença, não é construída em consciência e racionalidade mas pela intenção de fazer parte de algo. E quando se faz parte desse grupo perde-se o olhar crítico, é só fixe porque é o meu grupinho. Assim perde-se o espírito crítico. E depois, mais uma vez, é a questão de não ter o contacto. Há toda uma dimensão humana que não existe.

Faz-me lembrar um filme que é o THX do Francis Ford Coppola, em que os personagens vestem-se sempre de igual e trabalham numa fábrica. Sempre que estão tristes tomam um comprimido e vão falar com um aparelho que parece uma cabine telefónica, se precisarem de um terapeuta carregam num botão, se quiserem falar com deus carregam noutro — é isso que é a Inteligência Artificial.

Esta entrevista foi publicada em parceria com o LPP / Lisboa Para Pessoas e pode ser encontrada na 3ª edição imprensa deste jornal, que podes comprar aqui.

![[Quiz] Escolha seu herói da Marvel favorito e diremos qual lanche te define](https://kanto.legiaodosherois.com.br/w728-h381-gnw-cfill-gcc-f:fbcover/wp-content/uploads/2025/01/legiao_N9g3lAHwYptG.png.webp)

.jpeg?#)

.png?#)

![[Dúvida do leitor] Alguém já usou a prorrogação de status por parentalidade na Latam Pass? Outros programas de milhagens fazem algo similar?](http://meumilhaodemilhas.com/wp-content/uploads/2025/01/parent-lt-2.png)